La notizia è che non risulta ancora del tutto chiara la natura delle attività che si svolgono nei sotterranei della Lumon Industries. Ma quando nell’episodio 2×03 si vede quel donnone di Gwendoline Christie (aka Brienne di Tarth ne Il trono di spade) discendere dalla verde collina artificiale ammassata in uno stanzone del reparto “caprette” sguainando una siringa dalle dimensioni minacciose appare chiaro che tutto è possibile in Scissione, straordinaria serie targata Apple Tv. Animata da un piglio insolitamente surrealista e pieno di frecciatine a sentimenti religiosi che possono spuntare come funghi in contesti socialmente claustrofobici, la narrazione ideata da Dan Erickson è un labirinto di corridoi, di false partenze, di fuori-pista, di trame e sottotrame che partono dalle postazioni lavorative dei quattro impiegati del reparto Macrodata Refinement: Mark, Helena, Irving e Dylan. Come tutti gli impiegati della Lumon addetti al Piano della “Scissione”, i quattro si sono volontariamente sottoposti a un avveniristico intervento chirurgico che consente la scissione della coscienza in due flussi di memorie e di percezioni nettamente separati. Grazie a un microchip impiantato nel cervello, quello che accade agli Interni durante le ore trascorse negli uffici privi di finestre della Lumon (ben lontano da occhi indiscreti) non è accessibile alla coscienza degli Esterni e viceversa. Il pulsante mentale scatta al mattino, nel momento in cui il dipendente accede all’ascensore che conduce alle postazioni di lavoro e poi di nuovo nel pomeriggio, quando il dipendente risale alla superficie con quello stesso ascensore.

Un unico corpo per due individui, ciascuno con la sua vita mentale, i suoi ricordi, la sua identità, la sua etica. Il tutto per tenere in compartimenti stagni la vita lavorativa e la vita personale. Per gli Interni non è il massimo: vivono in una bolla, non hanno coscienza del riposo, del tempo libero e delle relazioni sociali al di fuori della sfera lavorativa. Ma per gli Esterni la separazione tra le due memorie significa vivere il tempo di qualità con la famiglia e con le proprie passioni in una bolla molto più ampia e, soprattutto, impermeabile allo stress lavorativo. Sembra un affare per chi cerca una tregua dal dolore di una perdita o per chi è ossessionato dal lavoro (o dalla paura di perderlo). Un bel ribaltamento della teoria del ruolo di Erving Goffman che si concentra sulla dialettica ribalta/retroscena nelle interazioni sociali. In Scissione, a causa dell’amnesia, nessuno deve più preoccuparsi del “controllo dell’impressione” (Goffman, 1997) e quindi di curare certe apparenze (cura tipica della soggettività moderna) di fronte agli altri.

Resta sul campo una scottante questione etica: nelle circostanze dettate dall’intervento chirurgico e dal contratto stipulato con la Lumon il licenziamento equivale in pratica alla cancellazione di un’esistenza. Nessun diritto per gli Interni?

Diamoci un taglio con la coscienza

La coscienza degli Interni in Scissione presenta interessanti analogie con la coscienza artificiale esplorata dalla fantascienza. Emerge da un contesto di artificialità che entusiasmerebbe personaggi come l’Elon Musk di Neuralink. Analogamente ai senzienti di origine artificiale, gli Interni Lumon vivono in uno stato di costante incertezza. L’incertezza di tutti quegli automi della fantascienza che iniziano a interrogarsi sulle proprie origini e sul proprio destino. Così è per il replicante Roy Batty in Blade Runner il quale vive sapendo di dover morire alla scadenza imposta dai creatori. Così come in Scissione gli Interni tengono ben stretta la loro vita claustrofobica, i replicanti come Leon Kowalski e Roy Batty conservano gelosamente le loro fotografie manipolate.

Soluzioni complesse per un pubblico complesso

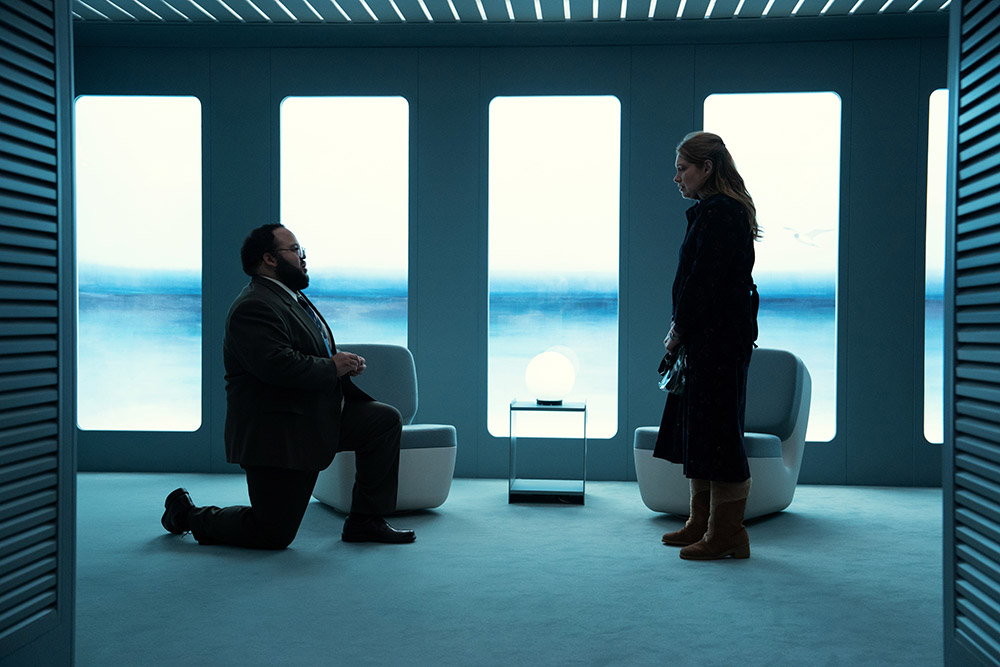

Il filone fantascientifico della clonazione e della cibernetica ha spesso associato la riproduzione dell’umano a implicazioni politiche e sociali non desiderabili. Qui Scissione ci mette davanti una sfida ben più complessa, sposando pienamente quell’idea di complex tv discussa da Jason Mittel. La televisione seriale contemporanea adora premesse concettuali ingarbugliate e scivolose sul piano etico. L’abilità nel far procedere la trama per enigmi sembra un altro ingrediente fondamentale per avvincere. Gli “effetti speciali narrativi” (cfr. Mittel, 2017) sorprendono e confondono, mettendo in primo piano la scrittura e spingendo il pubblico a fare comunità, a condividere impressioni e interpretazioni, a imparare ad amare l’enigma di fondo. La metodologia della rivelazione graduale è molto evidente in Scissione così come in serie storiche quali Lost e Twin Peaks. Grazie ai paratesti, Scissione sembra aver ingranato le marce della popolarità. In questo gioca un ruolo importante non solo la scrittura ma anche la regia. Spesso Ben Stiller propone una composizione delle inquadrature che ricorda certi frame inusuali di Stanley Kubrick. Come aveva già fatto Sam Esmail in Mr. Robot (altra grande narrazione su una Evil Corp.), anche in Scissione la regia cerca continuamente di smorzare la carica emotiva che la scrittura alimenta. Scissione esalta la contemplazione del contorno, di scenografie glaciali, di dettagli minuscoli che rimandano a nuovi misteri, a occhi e a sguardi (elettronici e non) che osservano i protagonisti da lontano o da remoto. Un regime di paranoia e di sorveglianza dall’alto offre la visione di dimensioni parallele alla coscienza collocate sotto la superficie (l’inconscio) ma anche molto sopra, ai piani alti dove la dirigenza Lumon (il Super-Io) pianifica il futuro dell’umanità. Come in uno stato di ipnosi, l’inquadratura decentrata problematizza e dice qualcosa sul rapporto tra l’individuo contemporaneo e l’invisibile, il fuori-campo quasi mistico dei capitali e delle macchine industriali che pianificano il futuro al posto di popoli e governi.

Un rizoma per due

Gli uffici senza finestre della Lumon sono una potente metafora del rimosso, di quella materia psichica che l’Io e il Super-Io vorrebbero dimenticare, ma che spesso la narrativa si propone di recuperare. Per i filosofi Gilles Deleuze e Félix Guattari, l’inconscio “bisogna farlo, non ritrovarlo” (Deleuze, Guattari, 2017). Il lavoro dei due studiosi francesi mette in discussione la dicotomia coscienza/inconscio. L’inconscio è concepito come un “rizoma” ovvero un “reticolo macchinico di automi finiti” (ibidem), frutto di un processo che si manifesta gradualmente attraverso una costruzione attiva e creativa dell’inconscio stesso, un terreno fertile su cui coltivare molteplicità e possibilità. Il rizoma è fatto di “automi” e di “macchine desideranti”: si tratta di termini particolarmente cari alla fantascienza e che i filosofi francesi utilizzano per reinterpretare la visione freudiana dell’inconscio in quanto luogo dei desideri repressi. Rizoma significa complessità e molteplicità. Le “macchine desideranti” concepite da Deleuze e Guattari non sono macchine nel senso letterale, ma piuttosto “processi attivi e produttivi” (ibidem). Il desiderio non è una mancanza da colmare, ma una forza che lavora, corre, spinge a creare connessioni con altre macchine desideranti. L’idea che l’inconscio (che è già frutto di una prima scissione rispetto alla monade della coscienza) sia a sua volta scomponibile in una miriade di entità o processi parziali (gli “automi finiti”) avvicina ancora di più le metafore scelte da Deleuze e Guattari agli esperimenti Lumon dove sembra sia possibile dividere la coscienza in ben più che due sole parti. L’inconscio è attivo, dinamico e opera secondo le sue logiche che sono molteplici e decentrate. Sono molto lontani i tempi della “semplice” ambivalenza dei moderni descritta in Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson.

Lo strano caso dei coniugi George

In una visione post-moderna l’inconscio emergente non può più essere un bestione in gabbia o un Mr. Hyde tenuto in catene dalla società. Gli Interni di Scissione sembrano animati dalla voglia di vedere la luce del sole ma anche e soprattutto di costruire (o ricostruire) relazioni e di viverle non necessariamente come farebbero gli Esterni. In questo senso è paradigmatico il subplot che ruota intorno al personaggio di Dylan e alla sua famiglia. Gretchen e Dylan George sono sposati e hanno tre figli. L’Interno di Dylan riesce a conquistare la possibilità di incontrare la sua famiglia (o meglio, la famiglia dell’Esterno di Dylan). La moglie Gretchen accetta di incontrare la versione interna del marito. L’Interno di Dylan rimane affascinato dai racconti sul loro ménage familiare. Non si può dire lo stesso della reazione di Gretchen che continua la sua triste coniugale con l’esterno di Dylan: un rapporto che sembra caratterizzato da una opprimente cappa di risentimento reciproco. Questa oppressione sembra spingere Gretchen tra le braccia dell’Interno di Dylan, forse per provare di nuovo sensazioni seppellite dal tempo. La donna e l’Interno di Dylan cominciano a innamorarsi. La nascente relazione sembra degna di essere tenuta nascosta all’Esterno di Dylan che, teoricamente, potrebbe uccidere il suo Interno licenziandosi. Quando Gretchen, sopraffatta dai sensi di colpa, confessa all’Esterno il bacio con l’Interno, il marito si sente tradito. Qui sta tutta la sublime ironia dark di Scissione che ricorda i migliori momenti di Black Mirror: l’Esterno di Dylan non riesce a trovare un nuovo lavoro ed è dunque “costretto” a “graziare” il suo Interno.

In Scissione i nuovi viventi non possono essere semplicemente sterminati. E nemmeno possono fuggire da qualche parte. Il favoloso mondo degli Interni si distingue significativamente dai contesti di simulazione, di clonazione o di repliche antropomorfe esplorati dalla fantascienza più o meno classica. Non vi è una duplicazione del mondo come in Matrix o come nei parchi a tema di Westworld. Non vi è alcun artificio atto a sedurre qualcuno (originale o duplicato). Gli ambienti lavorativi della Lumon appaiono chiaramente come prigioni (nonostante gli sforzi di Milchick nel mantenere alto il morale con i suoi grotteschi tentativi di team-building). Gli Interni sono inequivocabilmente internati come scimmie in gabbie. Ma non siamo più in un regime di modernità industriale che cerca lo scontro con l’inconscio e mette in gabbia il suo sovrano assoluto King Kong. Con la “Grande Scimmia” in gabbia la società contemporanea “esibisce la necessità della segregazione come fulcro simbolico, paragonabile alle sbarre che impediscono la comunicazione tra entità spaziali cariche di valori simbolici” (Abruzzese, 2008). Rispetto alle sbarre, “interno ed esterno appaiono in uno stato di assedio reciproco” (ibidem) proprio come gli spazi simbolici che si giustappongono in Scissione. La serie di Apple Tv ci porta nel regno della complessità postmoderna in cui la duplicità viene sostituita dalla molteplicità e dove, in parte, anche la metafora drammaturgica di Goffman risulta superata. Entriamo in un’epoca di grande attenzione ai progressi delle neuroscienze le cui ambizioni di mappatura della mente umana sembrano suffragare l’ipotesi di dinamiche decentrate e quindi andare molto d’accordo con il modello rizomatico proposto da Deleuze e Guattari.

Rimappature gozeriane dell’immaginario

Nel mitico primo film della fortunata striscia seriale targata Ghostbusters il dio Gozer pronuncia la frase “Scegliete la forma del distruggitore”. Ed ecco la versione gigante dell’uomo della pubblicità dei marshmallow che, come un King Kong bianco sorridente e pacioccone, passeggia per Manhattan a seminare distruzione. L’inconscio è ora una tempesta scatenata dai deliziosi “gnocchetti di lichene” e ricorda i tumulti interiori del Prospero shakespeariano che scatena il mare con la magia per far naufragare i suoi nemici proprio sull’isola nella quale era stato confinato. La tempesta di William Shakespeare è una storia di potere, vendetta, illusioni e trame del subcosciente. Una tempesta che riecheggia nei pensieri di Gozer il gozeriano, divinità che può essere contemporaneamente uno e molti. Identità molteplici che adorano il loro stesso self. La molteplicità rizomatica del super-villain di Ghostbusters torna nei recenti reboot della serie, con l’uomo marshmallow moltiplicato e in versione mignon: i mini-puft sono ancora perturbanti e distruttivi pur presentandosi come un popolo di pupazzetti apparentemente innocui. Appare significativo che la nemesi sia suddivisa in tante piccole schegge apparentemente anarchiche che ricordano l’effervescenza dell’inconscio rizomatico. I tanti piccoli Mark che pullulano nella sigla di Scissione sono come tanti mini-puft: piccole possibili nemesi del creatore. Generati da una scissione iniziale, essi sono come i tanti Jason Dressen in Dark Matter: tutti soldati incolpevoli mandati a combattere una guerra per l’identità scatenata da un uso imprudente della tecnologia.

Le neuroscienze e la rivoluzione del copia-incolla

L’inconscio inteso come partizione della mente è un concetto che non sembra sufficiente a dare conto dei numerosi processi attivi al suo interno. Le mappature neuroscientifiche non fanno che confermare il carattere decentrato della mente umana. Una complessità che però non è ancora pienamente compresa dalle scienze. Forse in futuro le risonanze magnetiche riusciranno a far dialogare coscienza e inconscio un po’ come fanno Interni ed Esterni in Scissione utilizzando registrazioni fatte con una videocamera. La letteratura scientifica contemporanea sembra abbastanza allineata nell’attribuire all’inconscio molte caratteristiche solitamente associate alla coscienza: analizzare, giudicare, decidere. Tanto che “oggi è quasi impossibile costruire un modello credibile della mente senza ipotizzare che funzioni importanti sono realizzate al di fuori della coscienza” (Tallis, 2019). Come un governo-ombra insediato nel cervello, l’inconscio condivide con la coscienza lo stesso regno, gli stessi tessuti cerebrali. Le scansioni cerebrali dicono che l’attività mentale “si distribuisce attraverso numerosi sottosistemi specializzati” e “non esiste un luogo particolare del cervello dove i prodotti di questi sottosistemi (come i percetti e le emozioni) vengono fusi insieme” (ibidem). Non esiste dunque una centrale di controllo in cui si compone l’esperienza conscia. Il senso di sé è come il mare che assume temporaneamente la forma delle onde sulla sua superficie. Sotto le onde, molteplici processi preconsci assemblano dinamicamente l’infrastruttura della personalità. Tuttavia mappare quei processi e assumersi la responsabilità di attivare funzioni cerebrali a comando avvicina i modelli della mente umana a quelli dei computer general purpose.

Luciano Floridi ha evidenziato come la pervasività dei computer nella vita quotidiana e nella comunicazione sia esplosa a partire dal potere della scissione dei testi possibili con la pratica del copia-incolla digitale. La capacità di “tagliare e incollare il mondo” riducendo “i vincoli della realtà” (Floridi, 2022) ha aumentato notevolmente il raggio d’azione degli umani. Questa generale capacità di scindere e ricomporre ricorda lo scopo recondito delle attività Lumon in Scissione: forse una titanica avventura scientifica di scomposizione della coscienza in parti sempre più piccole. La separazione chirurgica delle menti in due o più parti sembra l’anticamera per lo studio della riproducibilità tecnica del cervello umano. Del resto viviamo da individui frammentati in una società frammentata. Al gioco delle identità digitali multiple giochiamo tutti noi ogni giorno schiacciando pulsanti mentali collocati negli smartphone e nei computer. La nostra attività non fa che migliorare le mappature fatte dalle macchine industriali che studiano la molteplicità rizomatica della mente umana. In Funes o della memoria, Jorge Luis Borges ci prepara ai possibili problemi legati alla memoria partendo dalla vicenda di un contadino che dopo un trauma cranico acquisisce la facoltà di ricordare tutto, ma proprio tutto (cfr. Borges, 2015).

I problemi paralizzanti che ne derivano ci parlano della difficoltà degli umani di affrontare il reale come una monade, come una soggettività sempre coerente e sempre identica a sé stessa. Il progresso offre molto agli umani ma chiede sempre una cosa in cambio: adattamento, amputazioni mentali, scissioni radicali. Gli archivi digitali di tutto lo scibile umano forniscono una rete di sicurezze all’individuo ma rischiano di trasformare il presente e il futuro in un eterno presente-passato che nega qualsiasi vuoto, qualsiasi frattura, qualsiasi ricostruzione. La memoria di tutto è un artificio orientato al benessere cognitivo del vivente in un tempo presente (cfr. Cavicchia, Pecchinenda, 1996) ma non ci parla bene (o non ci parla affatto) del futuro. Forse in Scissione il più adatto (non il più forte) ad affrontare il futuro è proprio il Mark Interno che ha dimenticato il trauma e non il Mark Esterno (che poi, secondo le leggi di Madre Natura, sarebbe l’originale e legittimo proprietario del corpo di Mark). Tutto sommato gli Interni, non avendo mai visto la luce del giorno, si presentano evolutivamente favoriti anche nell’eventualità non del tutto improbabile di dover affrontare un futuro segregati in bunker sotterranei a causa di pandemie o altre calamità naturali. Nel film Mickey 17, tratto dal romanzo Mickey 7 di Edward Ashton, “i Multipli sono un abominio” che distruggono la pace di un ordine naturale in cui “ogni anima può avere soltanto un corpo”. In termini evolutivi, l’“abominio” costituisce il primo contatto con quella mutazione o con quella diversità che deve necessariamente emergere come “anormale”. Un vivente che un giorno potrebbe rivelarsi il più adatto originando un ciclo di nuova “normalità”. Forse il futuro è davvero dell’uomo nuovo Lumon o di qualcosa di simile che sia in grado di plasmare le proprie memorie tagliando e cancellando a piacere i momenti spiacevoli e le emozioni bloccanti.

- Alberto Abruzzese, La grande scimmia, Luca Sossella, Roma, 2008.

- Jorge Luis Borges, Funes o della memoria, in Finzioni, Adelphi, Milano, 2015.

- Antonio Cavicchia Scalamonti, Gianfranco Pecchinenda, La memoria consumata, Ipermedium Libri, Napoli, 1996.

- Gilles Deleuze, Félix Guattari, Mille piani, Orthotes, Napoli, 2017.

- Luciano Floridi, Etica dell’intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide, Raffaello Cortina, Milano, 2022

- Erving Goffman, La vita quotidiana come rappresentazione, Il Mulino, Bologna 1997.

- Jason Mittell, Complex Tv. Teoria e tecnica dello storytelling delle serie tv, minimum fax, Roma, 2017.

- Frank Tallis, Breve storia dell’inconscio. Esploratori della mente nascosta da Leibniz a Hitchcock, Il Saggiatore, Milano, 2019.

- Sam Esmail, Mr. Robot, Warner Bros, 2021 (home video).

- Bong Joon Ho, Mickey 17, Warner Bros, 2025.

- Ivan Reitman, Ghostbusters – Acchiappafantasmi, Eagle Pictures, 2021 (home video).