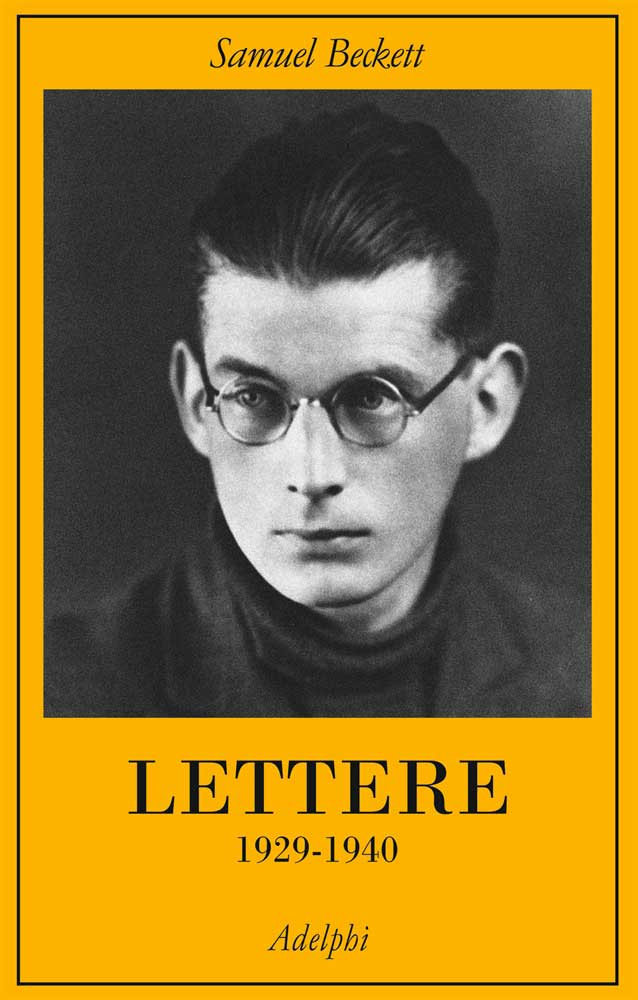

È davvero singolare come due scrittori del Novecento ritenuti comunemente alquanto riservati, schivi, al punto che uno dei due è universalmente noto come il Solitario di Providence, abbiano dato vita nel corso delle loro esistenze a epistolari di enormi dimensioni come pochi altri. Due scrittori in effetti non certo amanti delle folle e altrimenti così differenti da rendere difficile immaginare distanza maggiore di quella che intercorre tra di loro: Howard P. Lovecraft, il Solitario, e Samuel Beckett. Dell’irlandese, Nobel per la Letteratura nel 1969, Adelphi inizia la pubblicazione anche in Italia di Lettere, mastodontica opera in quattro volumi (il primo copre il periodo 1929-1940), originariamente pubblicata dalla Cambridge University Press.

Finora in italiano era disponibile ben poco, tra cui la famosa cosiddetta Lettera tedesca scritta ad Axel Kaun nel 1937, sulla quale si tornerà più avanti. Un’impresa editoriale, quindi, che non può non destare ammirazione per l’impegno e per la cura evidenti sin dal primo volume e il primo degli encomi non può non andare ai traduttori italiani, Massimo Bocchiola e Leonardo Marcello Pignataro, alle prese con una lingua quanto mai inafferrabile, vuoi per i differenti registri impiegati da Beckett, vuoi per le manipolazioni linguistiche, i giochi di parole – ne era già indice il titolo del componimento poetico Whoroscope (reso in italiano sia come Puttanoroscopo da Rodolfo Wilcock sia come Oroscopata da Gabriele Frasca) risalente al 1930, per esempio –, le incursioni di espressioni in francese, di parole italiane, di citazioni, con tutte le contaminazioni che producono e che ne scaturiscono al contatto con il resto del testo in inglese.

In alcuni casi, inoltre, Beckett inviava per lettera ai suoi corrispondenti differenti stesure di diverse poesie, che qui vengono riportate nelle più recenti traduzioni di Frasca e modificate laddove presentano delle varianti. Il tutto corroborato da un’introduzione generale, un’ampia illustrazione dei criteri editoriali e un’introduzione dedicata ai soli contenuti del primo volume.

L’edizione è composta da una selezione di 2.500 lettere, oltre a 5.000 in vario modo riportate nelle note, da un totale che ammonta a oltre 15.000 missive di varia natura, operata sulla base di una precisa indicazione dello stesso Beckett: “solo brani che abbiano attinenza con il mio lavoro”. Una cernita operata nel segno della massima ambiguità possibile, dunque, quasi a voler dare un’insospettabile fondamento di verità alla congettura azzardata dallo scrittore francese Martin Page in L’apicoltura secondo Samuel Beckett.

In questa sorta di capitoletto biografico immaginario, Page racconta di un giovane universitario che, nelle vesti di estemporaneo segretario, coadiuva Beckett nel costruire artatamente documenti da donare a università di tutto il mondo dai quali scaturisce un profilo fittizio dell’irlandese. A un certo punto, lo studente annota: “«Bisogna prendere gli archivi come una finzione costruita da uno scrittore e non come la verità» ha detto. «E cosa ci dice questa finzione? Questo è il vero compito dei ricercatori»” (Page, 2013). Chissà se anche il vero Beckett non abbia imbastito una qualche finzione nell’edificare il suo monumentale epistolario. Vero, falso, o Neither, come si intitola una delle sue ultime opere, ovvero Né l’uno né l’altro. D’altronde l’intera opera beckettiana si legittima vieppiù che delegittima le sue interpretazioni.

Comunque stiano le cose, quello che abbiamo oggi disponibile anche in italiano è una mappa dalla quale affiora subito un mitologema che spicca nel pianeta beckettiano (“Dio, che pianeta!”, commenterà la signora Rooney in Tutti quelli che cadono – Beckett, 2014), quello del viaggio circolare: da Parigi a Parigi. In questo ideale andirivieni, come accade a molti dei suoi personaggi, da Belacqua a Watt, da Mercier e Camier a Molly e Moran, è compreso questo primo volume dell’epistolario, che vede Beckett già a Parigi, dove era giunto alla fine di ottobre del 1928, perché aveva ottenuto di lavorare presso l’École Normale Supérieure in qualità di lettore di inglese. L’ultima lettera è datata 10 giugno 1940. Due giorni dopo fuggirà da Parigi in seguito all’invasione nazista della Francia.

Anche se già documentato dalle poderose biografie di Deirdre Bair (non autorizzata) e di James Knowlson (autorizzata), questo decennio e poco più, assai travagliato, vero ritratto dell’artista da giovane, viene qui narrato in prima persona, tracciando un percorso costellato di punti di fuga, di ripensamenti, di dubbi, di falsi movimenti, di prefigurazioni dello scrittore che verrà: “Qualunque cosa possa fare, sarò felice di farla. Ma puoi scommettere che la farò male e sbagliando” scriverà all’amico di sempre Thomas McGreevy (lettera databile prima del 5 agosto 1930, inviata dall’École Normale di Parigi), premettendo oltre mezzo secolo prima quanto si leggerà in Peggio tutta: “Tentare di nuovo. Fallire di nuovo. Fallire meglio” (Beckett, 2008).

McGreevy (nel 1941 cambierà il cognome in MacGreevy) è il personaggio di spicco di questo primo volume. Aveva l’incarico di lettore d’inglese presso l’École Normale Supérieure fino a quando nel 1928 non gli succedette proprio Beckett, che era di tredici anni più giovane di lui. Nonostante ciò i due strinsero presto amicizia nei due anni successivi per i quali fu concesso a McGreevy di continuare ad avere una stanza nello stesso corridoio dove alloggiava Beckett e arrangiandosi con lavori di traduzione e curatela. Fu tramite lui che Beckett arrivò a Joyce, al pittore Jack Butler Yeats (fratello del poeta William), a Sylvia Beach, proprietaria della famosa libreria Shakespeare & Co, e altri ancora.

Joyce, Marcel Proust, McGreevy. Ecco come inizia il primo volume delle Lettere. Apre il volume quella spedita il 23 marzo del 1929 al grande dublinese per accompagnare l’invio di un paragrafo del saggio, Dante… Bruno. Vico… Joyce, uno dei contributi commissionati dallo stesso Joyce per chiarire la struttura di Work in Progress (il futuro Finnegans Wake), testo che venne pubblicato sulla rivista transition nel giugno del 1929. La seconda lettera venne inviata al direttore dell’École Normale Supérieure, Ernest Vessiot, il 15 maggio del 1929 e contiene la proposta di tesi di dottorato su Proust e Joyce (mai portata a termine), mentre prenderà corpo il saggio Proust, che già a partire dalla terza lettera, inviata in estate a McGreevy, si segnalerà come un rapporto conflittuale, fatto ora di apprezzamenti sinceri, ora di irriverenti commenti: “Ho letto il primo volume di Dalla parte di Swann e lo trovo stranamente diseguale. Ci sono cose incantevoli […] e poi passi di una pignoleria eccessiva, artificiosi e quasi disonesti”. Circa un anno dopo, il 25 agosto del 1930, scriverà sempre a McGreevy: “Non riesco proprio a farla ’sta roba del cazzo. Non so se cominciare dal fondo o dal principio – in una parola, non so se il buco del culo proustiano vada considerato l’entrée o la sortie–libre in ambedue i casi”. Anche alle sue prime produzione poetiche, Beckett riservava il medesimo trattamento quantomeno ironico. Al solito Mcgreevy scriverà, per esempio, il 13 maggio del 1935 definendo “lungo sputacchio” la composizione Weg Du Einzige, poi pubblicata col titolo Sanie I. Non è tenero neanche con la prima esperienza narrativa, il romanzo Dream of Fair to Middling Women che definisce “stronzo policuspide”. In generale, all’epoca, Beckett è cosciente dell’influenza joyciana dalla quale si emanciperà dopo diversi anni, quelli che saranno di pertinenza del secondo volume delle Lettere.

Il 15 agosto del 1931 scrive a Charles Prentice, direttore editoriale della Chatto & Windus (la sua casa editrice all’epoca), a proposito di Sedendo et Quiescendo, che verrà poi incluso in Dream of Fair to Middling Women: “E ovviamente puzza di Joyce, a dispetto dei più convinti sforzi di dotarlo dei miei odori”. Il romanzo collezionò diversi rifiuti dagli editori e uscì postumo nel 1992. Spesso i toni e i termini che Beckett adopera sono crudi, coloriti, sopra le righe; a volte sbuffa, in altre occasioni inveisce, manda al diavolo, ricorre a metafore corporali, ha momenti di scoramento e di insofferenza (“Avevo una tarantola di inquietudini in corpo, rabbiose” si legge in Da un’opera abbandonata – Beckett, 2010). Cerca un senso.

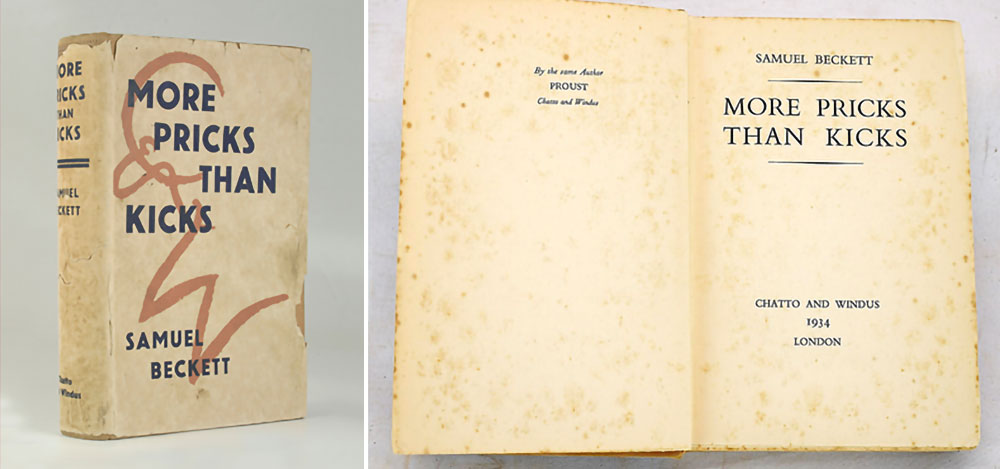

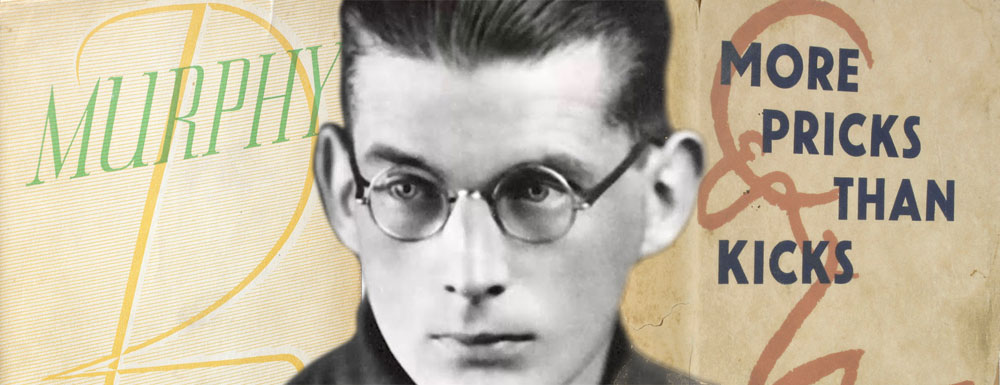

È l’epoca in cui prendono forma i racconti, raccolti e pubblicati nel 1934 con il titolo More Pricks than Kicks, che vedono protagonista il primo personaggio beckettiano: il dantesco Belacqua.

È un tempo in cui procede tra mille interessi, studi, apprendimenti e divenire di affetti e amicizie che qui si osservano nel loro sorgere e fiorire, nonché talvolta perire, oltre al rapporto a dir poco conflittuale con la madre. Traiettorie lungo cui viaggiano le sue lettere inviate ad amici, parenti, agenti letterari, redattori di riviste e direttori di case editrici. Sono anni in cui Beckett si incammina a più riprese in direzione dell’insegnamento accademico (si proporrà anche come insegnante a Milano e come assistente in campo artistico a Londra, presso la National Gallery) e al tempo stesso sente via via come irrinunciabile il dedicarsi alla carriera di scrittore, sebbene diverse delle sue prime prove non riescano ad andare oltre il mero gioco letterario.

Un movimento oscillatorio che, a ogni giro, vedrà l’arricchimento della sua erudizione dalla musica alle arti figurative, dalla filosofia alla letteratura di ogni tempo e luogo: una crescita esponenziale. Beckett legge di tutto e rilegge, confermando il giudizio positivo sull’opera di Fëdor Dostoevskij, elogiando La nausea di Jean-Paul Sartre, ritenendolo straordinario (lo scrive a McGreevy, il 26 maggio 1938), ha la sensazione che Ariosto “sia l’artista letterario più grande di tutti” (sempre a McGreevy il 5 marzo del 1936) e giudica Sade uno degli autori fondamentali del Settecento (a McGreevy il 20 febbraio del 1938), trova divina Jane Austen (McGreevy, il 14 febbraio del 1935), mentre è piuttosto deluso da Torquato Tasso, che trova noioso, da Goethe (dopo aver letto Faust dirà a McGreevy, il 7 agosto del 1936, che: “per essere l’opera di una vita trovo una quantità sorprendente di irrilevanza”). Netto il giudizio negativo riguardo a L’origine della specie di Charles Darwin: “mai letto una sbobba scritta tanto male” riferirà a McGreevy il 4 agosto del 1932.

Sono anni in cui incontra Carl Gustav Jung, Karl Valentin, Ernest Hemingway, traduce (Paul Eluard, André Breton, Arthur Rimbaud e brani da Finnegans Wake), impreca contro gli editori, si lascia andare a rabbia e scoramento, commenta i suoi amati pittori fiamminghi così come i maestri italiani, perfeziona la conoscenza di altre lingue, oltre il francese, soprattutto l’italiano e il tedesco.

Accenna a questioni sentimentali, dal primo amore, la cugina Ruth Margaret Sinclair, detta Peggy, a un’altra Peggy, la giovane ricca ereditiera americana Guggenheim. Sono anche anni non esenti da particolari problemi di salute, come segnala al solito McGreevy il 25 marzo 1936:

“Da quando a Natale ho avuto una pleurite doppia secca non posso registrare alcun disturbo preciso, a parte una cisti sebacea nell’ano, che per fortuna è stata spazzata via da un peto prima che fosse operabile”.

Si direbbe che il mandato beckettiano riguardo alla selezione (“solo brani che abbiano attinenza con il mio lavoro”) qui venga tradito, ma si legga quanto scriverà anni dopo in Primo amore e vi si ritroverà la medesima comicità, sempre da quelle parti:

“Un giorno, ritornando dal W.C., trovai la porta della mia camera chiusa a chiave, e le mie cose ammucchiate davanti alla porta. Questo vi dice quanto ero stitico all’epoca. È l’ansietà che mi rendeva stitico, credo. Ma ero davvero stitico? Non credo. Calma, calma. Eppure lo dovevo essere, perché altrimenti come spiegare quelle lunghe. Quelle atroci sedute al gabinetto, al water? Non leggevo mai, là non più che altrove, non fantasticavo né riflettevo, guardavo vagamente l’almanacco appeso a un chiodo davanti ai miei occhi, ci si vedeva l’immagine a colori di un giovane barbuto circondato di pecore, doveva essere Gesù, mi aprivo le natiche con le mani e spingevo, uno! ah! due! ah!, con dei movimenti da vogatore… Era proprio stitichezza, vero? O forse confondo con la diarrea?” (Beckett, 2010).

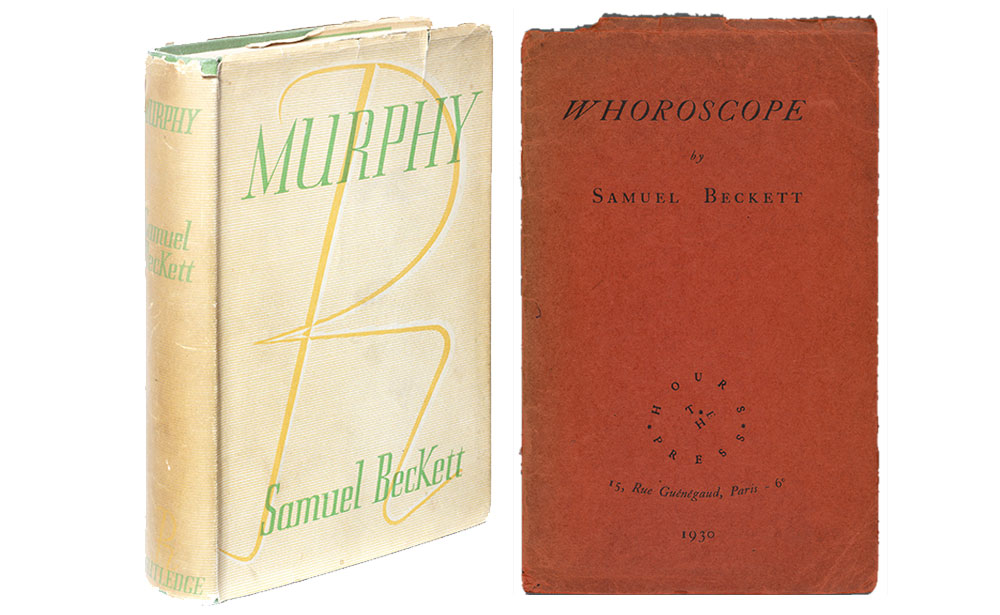

Altri e duraturi problemi saranno di natura psicologica e inizieranno a prendere forma dopo la morte del padre e lo condurranno in analisi, con il dottor Wilfred Bion alla londinese Tavistock Clinic di Malet Place. Rischierà anche la vita a seguito di un diverbio in una notte parigina del gennaio 1938 che si concluse con il suo accoltellamento. È l’anno che vide finalmente la pubblicazione di Murphy, il romanzo nato nel bel mezzo della terapia. Beckett iniziò a scriverlo il 20 agosto del 1935 e in origine si intitolava Sasha Murphy (cfr. Knowlson, 2001).

All’epoca aveva anche iniziato a studiare il filosofo occasionalista belga Arnold Geulincx, come risulta da un primo accenno in una lettera a George Reavey del 9 gennaio 1936, leggendone l’Etica, da dove proviene la massima “Ubi nihil vales, ibi nihil velis” (dove nulla vali, ivi nulla devi volere) che comparirà in Murphy.

Beckett la riporta in una lettera di poco successiva (16 gennaio) a McGreevy. Geulincx rispunterà anni dopo, ricordato da Molloy, ma soprattutto condurrà Beckett a ripensare a suo modo l’opposizione fra res cogitans e res extensa, questione lasciata aperta da Descartes (che apriva le danze in Whoroscope) e ripresa tra gli altri proprio dal filosofo belga.

La dissociazione della coscienza che si avverte in tutte le narrazioni successive, “quel glossare di continuo il discorso con dei no, non so non è vero, a cosa serve, non posso, non ci sono, ma forse ci sono, non lo saprò mai” (Oliva, 1967), la moltiplicazione del soggetto si fa struttura narrativa e le opere successive sono lì ad attestarlo: dal successivo Watt ai Testi per nulla e poi nell’intera trilogia (Molloy, Malone muore, L’innominabile) e oltre fino a Com’è, che porterà Beckett via via a sterminare le parole (res cogitans) e a disincarnare i corpi (res extensa). Date queste premesse non deve meravigliare l’odissea editoriale di Murphy, iniziato, come si è detto, nell’agosto del 1935, concluso nel giugno del 1936 e pubblicato soltanto il 7 marzo del 1938. Quasi due anni in cui accumulò un mucchio di rifiuti. Lo bocciarono il suo editore storico Chatto & Windus e e molti altri, tra cui Constable, Lovat Dickson, Frere Reeves, Simon & Schuster, Houghton-Mifflin. Alla fine furono oltre quaranta i giudizi negativi. Il romanzo venne infine accettato solo alla fine del 1937 dall’editore Routledge, quando nel suo girovagare à la Murphy, dopo essere tornato a Londra, Beckett si era definitivamente trasferito a Parigi.

Nella primavera di quell’anno era terminato il suo lungo viaggio in Germania iniziato l’anno precedente e durato circa sei mesi con tappe ad Amburgo a Berlino, da Erfurt a Weimar, da Dresda e Bamberg a Monaco) in giro tra musei e collezioni private d’arte. Ad Amburgo Beckett conobbe Kaun, che gli suggerì di tradurre in inglese le poesie di Joachim Ringelnatz, pseudonimo di Hans Bötticher (1883-1934), personaggio eclettico, attore di cabaret, ma anche marinaio, vetrinista, bibliotecario e comandante di dragamine, che poco convinse Beckett come poeta. Tornato a Dublino, nel 1937, prima del definitivo trasferimento a Parigi, Beckett gli scrisse una lettera esplicitando i suoi dubbi e le sue critiche, ma non limitandosi alla “smania versificatrice” del poeta.

Si tratta della famosa Lettera tedesca, alla quale si è accennato in apertura, che data 9 luglio 1937 e che venne resa nota soltanto nel 1983 in Disjecta. Miscellaneous Writings and a Dramatic Fragment, a cura di Ruby Cohn (John Calder, Londra, 1983) e successivamente inclusa nell’edizione originale di questo primo volume di lettere: The Letters of Samuel Beckett 1929-1940. In Italia la lettera apparve nel 1991 nella traduzione di Aldo Tagliaferri, incluso nella traduzione italiana di Disjecta. Il titolo della miscellanea, nata da una proposta della Cohn (che ne scrisse l’introduzione), venne scelto dallo stesso Beckett, giocando ironicamente su una dotta citazione: il verso disiecta membra poetæ, ovvero “i pezzi del poeta smembrato”, dalle Satire di Orazio. Una seconda traduzione italiana realizzata a quattro mani, da Christine Jacquet Pfau e Carlo Ossola è in seguito comparsa il 12 marzo 2006 nell’inserto domenicale del quotidiano il Sole 24 Ore.

Si tratta di un testo che ha tutte le caratteristiche di un manifesto poetico, seppur involontario (forse, con Beckett non si può mai essere certi). Nella lettera a Kaun, in brevi, fulminei passaggi esprime in concetti, apparentemente capitati lì quasi per caso, ciò che poi saranno le costanti della sua opera letteraria e drammaturgica. Lo scavo ininterrotto su ogni singola parola (“Lungo il cammino che porta a questa, per me, davvero auspicabile letteratura della non-parola” scrive a Kaun), lo slittamento del suono reso flebile nel silenzio e viceversa (“In tale discordanza di strumento e uso forse è possibile avvertire un sussurro della musica finale o del silenzio alla base di tutto”).

Si legga quanto recita l’io narrante in Testi per nulla, XI:

“Maledette parole per farmi credere che io ci sono, e ho una testa, e una voce, una testa che crede questo, che crede quello, che non crede più, né a sé stessa né ad altro, ma una testa, e una voce sua, o di altri, di altre teste, come se ci fossero due teste, come se ci fosse una testa, o inane, una voce inane, ma una voce. Ma non ci casco, in questo momento non ci casco, in questo momento io non ci sono, e per di più non sono altrove, né come testa, né come voce, né come testicolo, peccato, peccato che io non sia in nessun posto come testicolo, o come fica, di lì in ogni caso, un pelo ne vede delle belle, e dall’alto, insomma, è così. E le lascio dire le mie parole, che non appartengono a me, me altra parola” (Beckett, 2010).

Temi intrecciati con l’interrogarsi incessante sulla percezione dell’essere e con la messa in scena del vano e ripetuto agire umano. A lenire il tutto fa capolino un umorismo quasi automatico, sempre presente a fianco del tragico, come mette in scena in modo esemplare questo passaggio da Watt:

“Tutto ciò che accadeva accadeva al suo interno, e nello stesso tempo tutto ciò che accadeva accadeva al suo esterno. Spero di riuscire ad essere franco. […] Se anch’io potessi ricominciare tutto daccapo, sapendo quello che ora so, il risultato sarebbe lo stesso. E se potessi ricominciare una terza volta, sapendo quello che saprei allora, il risultato sarebbe lo stesso. E se potessi ricominciare tutto di nuovo per un centinaio di volte, conoscendo ogni volta qualcosina in più della precedente, il risultato sarebbe lo stesso, e la centesima vita come la prima, e le cento vite una sola. Una diarrea da gatti” (Beckett, 1998).

Nell’irlandese la crisi del linguaggio non conduce in un vicolo cieco (il wittgensteiniano invito a tacere cui fece eco la Lettera di Lord Chandos di Hugo von Hofmannsthal), ma porta (in virtù anche dell’inerziale spinta del pensiero geulincxiano) alla continua seppur fallimentare ricerca di una forma, dapprima in un effluvio di parole, poi scarnificata fino a ridursi a semplice bocca, respiro, ombra, silenzio. Tentando, come già preannunciava a Kaun: “Una tempesta di parole in nome della bellezza”. Sarà alla fine del secondo conflitto mondiale che utilizzando il francese porterà l’assalto decisivo.

Una svolta française ci sarà anche nella sua vita amorosa. Nel 1938 aveva iniziato una relazione con Suzanne Deschevaux-Dumesnil, ma non vi è alcun cenno nelle lettere fino al 18 aprile del 1939, quando ne parla (a chi se non a McGreevy?) in questi termini:

“C’è una ragazza francese a cui voglio bene, senza passione, e che è molto buona con me. La puntata non avrà rilancio. Dato che tutti e due sappiamo che finirà, non si sa quanto potrà durare”.

Durò per tutta la vita, ma lo sappiamo: Beckett non va mai preso alla lettera.

- Deirdre Bair, Samuel Beckett. Una biografia, Garzanti, Milano, 1990.

- Samuel Beckett, Disiecta, Egea, Milano, 1991.

- Samuel Beckett, Watt, Einaudi, Torino, 1998.

- Samuel Beckett, Troioscopo in Poesie, Einaudi, Torino, 2006.

- Samuel Beckett, Peggio tutta, in In nessun modo ancora, Einaudi, Torino, 2008.

- Samuel Beckett, Neither, in In nessun modo ancora, Einaudi, Torino, 2008.

- Samuel Beckett, Da un’opera abbandonata, in Racconti e prose brevi, Einaudi, Torino, 2010.

- Samuel Beckett, Primo amore, in Racconti e prose brevi, Einaudi, Torino, 2010.

- Samuel Beckett, Testi per nulla XI, in Racconti e prose brevi, Einaudi, Torino, 2010.

- Samuel Beckett, Tutti quelli che cadono, in Teatro, Einaudi, Torino, 2014.

- James Knowlson, Samuel Beckett. Una vita, Einaudi, Torino, 2001.

- Renato Oliva, Prima del silenzio, Mursia, Milano, 1975.

- Martin Page, L’apicoltura secondo Samuel Beckett, Clichy, Firenze, 2013.