“Chi parla nei libri di Samuel Beckett? Che cos’è quest’io infaticabile che apparentemente dice sempre la stessa cosa? Dove vuole arrivare?” si chiedeva Maurice Blanchot in un articolo pubblicato nell’ottobre del 1953 sulla Nouvelle Revue Française (Blanchot, 2019). Una serie di interrogazioni, a iniziare dal titolo (Dove adesso? Chi adesso?), scaturite dalla lettura de L’innominabile. Beckett lo giudicò un articolo “fondamentale” in una lettera inviata all’editore tedesco Peter Suhrkamp il 9 gennaio 1954 e ora pubblicata in Lettere 1941-1956, secondo volume della monumentale impresa editoriale intrapresa da Adelphi dedicata alla pubblicazione di quello che è uno tra i più grandi carteggi letterari del Novecento.

In questo nuovo, poderoso ed elegante volume, più che nel precedente, un’altra domanda si affianca a quelle poste da Blanchot una volta terminata la lettura: chi parla nelle lettere di Samuel Beckett? Tra le righe delle migliaia di lettere scritte dall’irlandese nell’arco della sua vita, si scorgono diversi Beckett e più di uno gioca a rinviare, quantomeno ad alludere a personaggi e situazioni appartenenti alle sue storie; in particolare proprio quelle scritte nell’arco temporale relativo al secondo volume dell’epistolario, sorprendente impasto di narrativa, saggistica e memorialistica. Per fare luce su questa piccola folla di personaggi è inevitabile e prezioso il rimando intermittente agli eventi, alla storia e alla mera biografia di Sam, come Beckett era solito firmarsi.

Il ritorno all’attività nel dopoguerra

Si riprende dai primi giorni del 1945, quando Beckett e la sua futura moglie, Suzanne Déchevaux-Dumesnil, lasciarono Roussillon, il paesino di campagna nel Dipartimento del Vaucluse, nella Regione Provenza-Alpi marittime dove si erano rifugiati abbandonando Parigi due giorni prima dell’ingresso trionfale delle truppe tedesche avvenuto il 12 giugno 1940. Dal loro appartamento posto al civico 6 di rue des Favorites, quel lunedì dieci giugno Beckett aveva scritto e inviato una lettera a Marthe Arnaud, che ora conclude il primo volume delle Lettere, facendo intendere per la prima volta di fare oramai coppia fissa con Suzanne e soprattutto preannunciando la quest di tutti i suoi personaggi a venire: “Si crede di scegliere una cosa e si sceglie sempre se stessi; un sé che non si conosceva, se si è fortunati” (Beckett, 2017). Fatto sta che a Roussillon la coppia, ormai ufficializzata, arrivò dopo varie peripezie nel novembre del 1942. Rientreranno nella capitale soltanto ai primi del 1945. In meno che non si dica, Beckett riprese quell’incessabile scrittura epistolare, parallela alle sue opere letterarie, un’attività per forza di cose interrotta durante l’occupazione nazista della Francia. È il 17 gennaio quando scrive alla legazione irlandese a Parigi chiedendo di inoltrare notizie rassicuranti su di lui a suo fratello (Frank) e ai suoi parenti. Inizia così il secondo volume, quello relativo agli anni 1941-1956 e la datazione prescelta viene chiarita nell’introduzione generale:

“Considerata l’eccezionalità della lacuna nell’epistolario di Beckett, l’intenzione iniziale era di rimarcarla intitolando il presente volume 1945-1956, ma gli anni della guerra furono decisivi e formativi, e i curatori non volevano sminuirne o ancor meno liquidarne, l’importanza. Dopo attente valutazioni si è pertanto deciso che segnalare la lacuna nella corrispondenza di Beckett era meno rilevante che assicurarne la continuità cronologica dell’edizione. Di qui il titolo 1941-1956”.

È un arco temporale segnato da una creatività sconfinata: vennero alla luce Watt, l’ultimo romanzo scritto da Beckett in inglese prima di abbandonarsi alla lingua francese, di seguito un primo tentativo di romanzo scritto in francese, Mercier et Camier, la trilogia composta dai romanzi Molloy, Malone muore e L’innominabile, i preziosi Testi per nulla, alcuni racconti (Primo amore, Lo sfrattato, Il calmante, La fine) e Aspettando Godot. Una stagione (e questo volume) che si chiude nel 1956, quando Beckett scrive per la BBC il radiodramma Tutti quelli che cadono (tornando all’inglese), immagina e scrive per il danzatore Deryk Mendel il primo Atto senza parole, scrive e inizia ad assistere alle prove di Finale di partita con Roger Blin e Jean Martin.

Un’attesa infinita in giro per il mondo: il successo interminabile di Aspettando Godot. Nella foto (di Ahmed Tarek Hassan) un allestimento diretto da Frank Bradley nella primavera del 2019 alla American University of Cairo.

Un’attesa infinita in giro per il mondo: il successo interminabile di Aspettando Godot. Nella foto (di Ahmed Tarek Hassan) un allestimento diretto da Frank Bradley nella primavera del 2019 alla American University of Cairo.

A Watt ci aveva lavorato alternando la scrittura al lavoro svolto in un bosco di lecci e nella vigna di un contadino in quel di Roussillon, anche se ne iniziò la stesura nel 1941 prima di lasciare Parigi. A più riprese negli anni a seguire, si mostrerà giudice più che severo nei confronti di quel romanzo scritto per non impazzire (cfr. Knowlson, 2001). È un lavoro che a più riprese bistratta, ed ecco il primo dei molteplici Beckett: l’implacabile critico di sé stesso. Arriverà al punto di destinarne la pubblicazione in una selezione di lavori da intitolare Merde postume assieme a Mercier et Camier. In una lettera inviata a Jérôme Lindon da Ussy-sur-Marne il 20 gennaio 1954 scrive:

“Quanto a Mercier e Camier mi spiace che lo prenda sul serio. Non potrei davvero sopportare che questo testo fosse divulgato durante la mia similvita. Può sempre trovare posto, se ci tiene, in un volume da intitolare Merde postume, insieme a tutte le false partenze per esempio (da non confondere con i testi per nulla) e quelle a venire (ne ho già un’altra ben avviata). Già l’idea di Watt mi fa imporporare fino alle ossa. Se riservassimo anche lui alle Merde postume?”.

Lindon era il proprietario e direttore delle Éditions de Minuit e fu il vero mentore di Beckett, avendolo messo sotto contratto già nel 1950 per pubblicare tutti i suoi lavori a iniziare dalla trilogia e Watt ad Aspettando Godot. Sarà lui nel 1969 a ritirare il Nobel a Stoccolma. Giudizi niente affatto teneri Beckett non li risparmia anche agli scritti in prosa pubblicati in seguito con il titolo Testi per nulla, definiti “minutaglia” (al futuro scrittore Aidan Higgins, 30/8/1955) o “primi e ultimi rantoli” (al vecchio amico dublinese Abraham J. Leventhal, 26/1/1956) o ancora “merdolina” a Mania Péron (il 16 aprile1951), vedova dell’amico Alfred, deportato nel 1945, da lui definita “occhio di lince” per la sua abilità nel correggere il suo francese.

Depistamenti, tranelli arguti e confidenze sincere, la linea di demarcazione è invisibile, ed è su questo confine che risiede l’inesauribile ricchezza della sua scrittura. In Testi per nulla, XI, Beckett scriveva: “E le lascio dire le mie parole, che non appartengono a me, me altra parola, altra parola che dicono, ma dicono invano” (Beckett, 2010). Forse si tratta di uno degli Io monologanti in quelle pagine in prosa a farsi sentire in queste lettere, elargendo giudizi e critiche sul proprio operato, ma è soltanto una delle voci che si affacciano nell’epistolario.

Ci si imbatte parimenti nel professionista rigoroso e impeccabile, che segue con cura maniacale il lavoro di traduzione dei suoi testi e la messa in scena di Aspettando Godot, la pièce che quasi da un giorno all’altro trasformò Beckett in un autore di successo condannandolo alla fama, come si intitola la biografia succitata di James Knowlson (Damned to Fame); opera benvoluta dal fato se si pensa che Beckett a un certo punto meditò di cambiare il nome del non personaggio. “Mi sono girate le scatole quando tutt’a un tratto mi sono ricordato di M. Godeau di Jouhandeau. Sto cercando di sostituire Godot con un altro nome, e non lo trovo” scrisse alla fine del dicembre 1950 al critico d’arte Georges Duthuit, redattore capo della rivista Transition con la quale collaborava come traduttore per tirare avanti e suo principale corrispondente in quegli anni. Non lo trovò e mantenne anche nel nome quell’ambigua allegoria intorno alla quale tuttora ci si interroga nonostante le sue precisazioni: “Se con Godot avessi voluto intendere Dio [God] avrei detto Dio e non Godot”, scrive al suo editore americano, Barney Rosset, il 18 ottobre 1954. Ancora a Carlheinz Caspari, regista della versione tedesca: “Se il suo nome evoca i cieli, è solo nella misura in cui un prodotto per far crescere i capelli può apparire divino. Che ognuno gli dia un volto. Altri più fortunati vi vedranno Thanatos” (25 luglio 1953).

Affinità silenziose

Al pari in musica di 4’ 33’’ composizione di John Cage risalente al 1952 (dunque opere quasi coeve), Beckett realizzò l’impossibile trasformando l’assenza di accadimenti in narrazione, così come Cage fece dell’assenza di musica un evento sonoro. Dopo un primo tentativo di opera teatrale, Eleutheria, opera abbandonata e mai pubblicata in vita per volere dell’autore, Aspettando Godot fu scritta tra l’ottobre del 1948 e il gennaio del 1949. Nell’ottobre del 1952 venne pubblicata dalle Édition de Minuit di Lindon, il 3 gennaio dell’anno successivo debuttò per la regia di Roger Blin (anche attore nei panni di Pozzo).

Aspettando Godot spiegato/illustrato in forma didattica. Un video realizzato da TED-Ed, un’organizzazione no-profit il cui scopo istituzionale è contribuire alla diffusione delle idee in ogni ambito, rivolgendosi ai giovani e al mondo educativo.

Il successo fu tanto clamoroso quanto inaspettato. Le richieste di traduzione arrivarono a frotte. Si arrivò a un passo da metterlo in scena a Broadway ingaggiando Marlon Brando e Buster Keaton. La pièce trovò un pubblico entusiasta nelle carceri tedesche dove venne realizzato uno spettacolo con i detenuti. L’iniziativa emozionò Beckett: “Non vedo l’ora di assistere allo spettacolo che un gruppo di ladri truffatori, assassini e pervertiti rifarà in un penitenziario della Renania – mi dicono che avevano fatto piangere i secondini” scrisse all’architetto dublinese Nial Montgomery il due novembre del 1955.

Un’altra edizione ai margini vide la luce negli Usa, quando a Boston venne recitata da soli attori di colore, tutti di grande stazza; “neri giganti” precisò in una lettera del 27 dicembre del 1956 a Tommy, ovvero Jacoba Van Velde sua traduttrice, amica e sorella di Geer e Vam, i due pittori sulla cui opera Beckett non mancò di riflettere. Lo spettacolo fu portato, questo sì, anche Broadway ma con scarso successo commerciale.

Impegni, allegorie e ricerca di significati

Le traduzioni e le messe in scena diedero non poco da fare a Beckett, oltre al successo e una maggiore sicurezza economica. Seguiva le prove, le vedeva da spettatore, prendeva appunti e annotava errori e migliorie da apportare e doveva ripetutamente spiegare l’inspiegabile, una parallela commedia gnoseologica. Memorabile questo passo, scelto non a caso anche per il risvolto di copertina, da una lettera inviata a Michel Polac il 23 gennaio del 1952. Il testo fu letto come introduzione a una lettura di Aspettando Godot nella puntata di Entrée des Auteurs, di cui Michel Polac era uno dei produttori, trasmessa il 17 febbraio 1952 da RTF:

“Di questa pièce non ne so più di chi la legge con attenzione. Non so con quale spirito l’ho scritta.

Dei personaggi non so più di quello che dicono, di quello che fanno e di quello che succede loro. Del loro aspetto ho dovuto indicare il poco che ho potuto intravedere. Le bombette, per esempio.

Non so chi è Godot. Non so nemmeno se esiste. E non so se lo pensano, o meno, i due che lo aspettano”.

Un’altra voce che si incontra è quella che racconta le peripezie di un autore alla ricerca di editori, sorretto dalla ferma volontà di pubblicare le sue opere in forma di libri, o almeno di anticiparne estratti su riviste, in continuità con quanto perseguito nell’anteguerra. Qui si ritrova talora la verve polemica e l’intransigenza mai sfiorita nella difesa del proprio lavoro. Si arrabbierà moltissimo con Simone de Beauvoir, per esempio, quando nel 1946 verrà pubblicato soltanto la prima parte del racconto Suite su Les Temps Modernes, la rivista fondata da Jean Paul Sartre. Il racconto completo si intitolerà in seguito La fine ed è il primo testo in prosa scritto in francese, o meglio iniziato in inglese, interrotto e ripreso dall’inizio nella nuova lingua. Molto si è scritto sulle ragioni di questo transito, alfine dettato da motivi assai semplici, a voler dar retta a un altro Beckett, quello che gioca a gatto e topo con i propri interlocutori.

A tal proposito si legga questo passo da una lettera inviata al suo traduttore tedesco, Hans Nauman, il 17 febbraio 1954: “Dal 1945 scrivo solo in francese. Perché questo cambiamento? Non è stato voluto. È stato per cambiare, per vedere, niente di più complesso, almeno all’apparenza”. Tutto qui, salvo poche righe dopo manifestare quel malessere che ammala tutti i suoi personaggi, rendendoli paradossalmente ammalianti:

“Mi può annoverare nella miserevole categoria di quelli che, se dovessero agire con cognizione di causa, non agirebbero mai”.

Tornando alla verve polemica, frutto del suo rigore, lo si ritroverà furente qualche anno dopo con uno scozzese di chiare origini italiane, Alexander Trocchi. Se la prese curiosamente ancora per La fine questa volta per la versione inglese che Trocchi pubblicò sulla sua rivista Merlin senza che Beckett potesse prima correggere i refusi.

In generale le missive di questi anni lasciano meno spazio alla vena polemica e al risentimento (altrettanto dicasi dello sfoggio di cultura vastissima ma non ancora domata per i propri fini), come nota Dan Gunn, uno dei curatori nella raffinata Introduzione al volume II. Al contrario fioriscono molte buone relazioni, tessute per possibili approdi su carta dei suoi scritti, al di là delle frizioni e delle liti.

La rete delle conoscenze e degli affetti

Si alternano vecchi e nuovi amici (il citato Duthuit, soprattutto), colleghi, editori, registi, critici e traduttori con i quali intrattenere discussioni e confronti, oppure confidarsi sull’andamento del proprio lavoro se non addirittura intrecciare una vera e propria relazione sentimentale oltre che intellettuale. È questo il caso di Pamela Mitchell, trentaduenne americana conosciuta a Parigi nel settembre del 1953, quando lei lo incontrò per conto della Harold Oram Incorporated, un’associazione dedita in particolare alla raccolta di fondi per cause umanitarie. A tal fine era mirata l’acquisizione dei diritti per gli USA delle messe in scena di Aspettando Godot. Incontro fatale, nacque una relazione che anni dopo lei definirà un’«amitié amoureuse» (cfr. Knowlson).

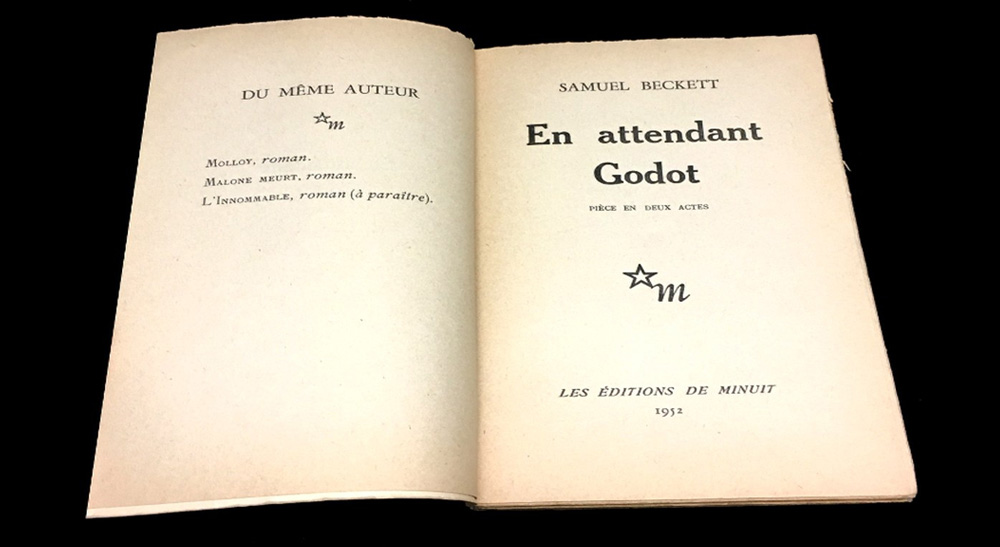

La prima edizione di Aspettando Godot pubblicata dalle Édition de Minuit.

La prima edizione di Aspettando Godot pubblicata dalle Édition de Minuit.

Un’altra voce viva che si fa sentire con forza nell’epistolario di questi anni è quella che si esprime riguardo ai legami familiari e di conseguenza a quello con la sua terra d’origine. Periodo luttuoso segnato dal peggioramento della malattia e poi la morte di sua madre e in seguito dalla scomparsa di suo fratello. Sarà vicino a entrambi, trascorrendo del tempo, in un’altalena tra Francia e Irlanda. In seguito a uno degli incontri con sua madre scriverà un passo di sconfinata bellezza in una lettera scritta il due agosto 1948 a Duthuit:

“Fa bel tempo, percorro le mie vecchie strade, sbircio gli occhi di mia madre mai così azzurri, così stupefatti, così strazianti di una infanzia senza uscita, quella della vecchiaia […] Credo siano i primi occhi che vedo. Non ci tengo a vederne altri, in questi ho abbastanza di che amare e piangere, adesso so cosa si chiuderà e si aprirà in me, ma senza vedere niente, non si vede più niente”.

Difficile non tornare all’incipit di Molloy, le cui non vicende si dipanano dal letto di sua madre ormai morta e da lui occupato “Sono nella stanza di mia madre. Sono proprio io a viverci adesso. Non so come ci sono arrivato” (Beckett, 2005). L’Irlanda, l’infanzia, gli affetti; un mondo trasfigurato in paesaggio astratto dentro il quale abitano tutti i suoi personaggi, creature che semplicemente non fanno altro che girare in tondo coscienti dell’inutilità della vita e del vano affannarsi che comporta, senza potersi sottrarre a un’implacabile coazione a ripetere. Osservatori in eterno del nulla. In quei paesaggi, bosco o fiume, fari e biciclette o altro, comunque ricordi, si sono trasformati in una sorta di purgatorio laico. Esemplare la riflessione che appare in Lo sfrattato:

“Che disastro, i ricordi. Non bisogna pensare a certe cose, a quelle che ci stanno a cuore, o piuttosto bisogna pensarci, perché altrimenti si rischia di ritrovarle, nella memoria, a poco a poco. Cioè bisogna pensarci per un po’, giusto un po’ tutti i giorni e parecchie volte al giorno, fino a che non le ricopra un insormontabile strato di melma”

(Beckett, 2010).

Siamo in un purgatorio laico abitato da persone, o da quel che ne resta, che seguono e applicano coscienziosamente regole incomprensibili, senza tuttavia arrivare a saperne di più continuando a ripeterle, come si sancisce in Watt:

“Se anch’io potessi ricominciare tutto daccapo, sapendo quello che ora so, il risultato sarebbe lo stesso. E se potessi ricominciare una terza volta, sapendo quello che saprei allora, il risultato sarebbe lo stesso. E se potessi ricominciare tutto di nuovo per un centinaio di volte, conoscendo ogni volta qualcosina in più della precedente, il risultato sarebbe lo stesso, e la centesima vita come la prima, e le cento vite una sola. Una diarrea da gatti”

(Beckett, 1998).

Un’umanità predestinata all’insuccesso perenne, esseri solitari condannati a essere circondati dal silenzio e al tempo stesso a dover parlare. In Testi per nulla XI si legge: “Maledette parole per farmi credere che io ci sono, e ho una testa, e una voce, una testa che crede questo, che crede quello, che non crede più, né a sé stessa né ad altro” (Beckett, 2010). Queste voci, questi non personaggi, riecheggiano nelle lettere. Eccolo confessare a Rosset: “Sono stanco e instupidito da far paura, ma non ancora stanco e instupidito a sufficienza. Scrivere è impossibile, ma non ancora impossibile a sufficienza. Ecco come mi prendo per i fondelli in questi giorni” (11 febbraio 1954). L’otto febbraio 1952, scrive a Higgins:

“Credevo che tutto questo lavoro fosse uno sforzo, necessariamente flebile, per esprimere il niente. A quanto pare è stato invece un viaggio irreversibile, nella raccolta di assenza di cose, verso il niente. O anche. O ergo. E il problema rimane nella sua interezza o da ultimo, nel nascere, finisce”.

Ancora, la lettera a Nauman sopra citata si conclude così: “Ma quanto a dire chi sono, da dove vengo e cosa faccio, tutto ciò va ben oltre la mia competenza”. Al termine di questo viaggio in compagnia di una moltitudine di voci, di una ridda di avvenimenti, di uno spaccato di vita che assume involontari toni comici (come spesso è l’opera beckettiana) dal momento che osserviamo l’autore che più di tutti ha perseguito nel Novecento la ricerca del silenzio come autentica espressione del nulla alle prese con il gran rumore scatenato da un best seller inaspettato al termine di tutto ciò ci si ritrova con gli interrogativi inziali ancora senza risposta, smarriti tra i molti Beckett fin qui incontrati, a meno di non ritrovarsi in fondo di fronte a un solo Beckett celato nel diluvio di parole de L’innominabile, dove occorre tornare:

“Si tratta piuttosto dello stesso sporco individuo che si diverte a sembrare molteplice, col mutare registro, accento, tono, scemenza. A meno che non lo sia realmente”

(Beckett, 2018).

- Samuel Beckett, L’innominabile, Einaudi, Torino, 2018.

- Samuel Beckett, Lettere. 1929 – 1940, Adelphi, Milano, 2017.

- Samuel Beckett, Malone muore, Einaudi, Torino, 2011.

- Samuel Beckett, Racconti e prose brevi, Einaudi, Torino, 2010.

- Samuel Beckett, Teatro, Einaudi, Torino, 2005.

- Samuel Beckett, Molloy, Einaudi, Torino, 2005.

- Samuel Beckett, Watt, Einaudi, Torino, 1998.

- Maurice Blanchot, Il libro a venire, Il Saggiatore, Milano, 2019.

- James Knowlson, Samuel Beckett, Einaudi, Torino, 2001.