C’è un meme che gira su Internet in questi giorni: Jurij Gagarin che parla al telefono con un uomo del 2019 e chiede se abbiamo già colonie su Marte. Poi, nella vignetta sotto, un po’ perplesso, chiede: “Che cosa è piatta?”. Per i più lenti, l’interlocutore dall’altro lato della cornetta è evidentemente un terrapiattista. Fulminante come tutti i meme, ci fa riflettere profondamente su quanto poco ci sia da festeggiare in questo cinquantesimo anniversario dello sbarco dell’Uomo sulla Luna.

Facciamo un altro esercizio, sulla scia di Gagarin: vediamo cosa hanno previsto i futurologi dell’epoca sul futuro dell’era spaziale. C’è da mettersi le mani nei capelli.

Arthur C. Clarke, che di astronautica se ne intendeva (sua l’idea dei satelliti geostazionari e la fondazione della British Interplanetary Society) prevedeva, nel 1962, che nell’anno 2000 avremmo avviato la colonizzazione di altri pianeti e nel 2020 lanciato le prime sonde interstellari (cfr. Clarke, 1965).

Nel 1964 Isaac Asimov, che era meno visionario di Clarke, dava almeno per sicure le colonie lunari nel 2014 (cfr. Asimov, 1964). Anche l’impiego delle più sofisticate tecniche di previsione sociale di moda tra gli anni Sessanta e Settanta non ottenne risultati migliori: raccogliendo centocinquanta pareri di esperti attraverso il metodo Delphi, la Rand Corporation stabilì nel 1966 che per l’anno 1985 avremmo avuto una stazione di ricerca permanente sulla Luna e spedizioni umane su Marte e Venere, mentre nel 2000 avremmo avuto una fiorente industria estrattiva sulla Luna e stazioni di ricerca automatizzate sul Pianeta Rosso (cfr. Helmer-Hirschberg et al., 1966).

La realtà è che, dal 2011, gli Stati Uniti non hanno più un mezzo proprio per spedire astronauti in orbita (dopo la dismissione del programma Shuttle, vengono affittate le Soyuz russe) e dal 1972 – anno dell’ultima missione Apollo – nessun essere umano ha superato l’orbita terrestre. Che cosa è successo?

Cui prodest?

Nel documentario Netflix Generazione Marte, i giovani protagonisti impegnati in un training per la simulazione di un’ipotetica missione su Marte si lamentano dei tempi cambiati rispetto agli anni Sessanta, quelli in cui si compì la promessa profetica di John Fitzgerald Kennedy di portare degli uomini sulla Luna e riportarli sulla Terra entro la fine del decennio. Allora, si diceva, l’America era unita in quella gigantesca impresa, ci credeva, accettava i sacrifici in termini di vite umane (i tre astronauti dell’Apollo 1) e di cifre spese (intorno ai 25 miliardi di dollari dell’epoca, circa 200 miliardi di euro attuali, il doppio di quanto è costato realizzare la Stazione Spaziale Internazionale). Ma si tratta di un mito.

Il film First Man (2018) di Damien Chazelle, tratto dalla biografia di Neil Armstrong scritta da James R. Hansen, ha il coraggio di metterlo in mostra forse per la prima volta in un biopic hollywoodiano: non tutti erano a favore del programma Apollo, anzi una parte probabilmente maggioritaria degli americani riteneva fosse uno spreco di soldi rispetto ad altre priorità, dalla lotta alla povertà e alla fame all’eradicazione delle principali malattie. La canzone di Gil Scott-Heron Whitey on the Moon, presa in giro della retorica “bianca” della conquista della Luna in una società divisa da profonde diseguaglianze razziali, risuona all’interno della pellicola.

Un’evidenza del clima critico che accompagnò l’impresa dell’Apollo è la lettera che Ernst Stuhlinger, vicedirettore scientifico del Marshall Space Flight Center della NASA, braccio destro di Wernher von Braun, ricevette da suor Mary Jucunda, missionaria in Zambia, nel 1970. Come ha scritto Alessandro Vietti ricordando l’episodio nel libro La Luna nell’immaginario, collettanea di saggi sul sogno lunare, la suora sollevava “una delle Grandi Questioni dell’esplorazione spaziale (ma non solo): una domanda irrisolta e ricorrente, forse la più grande di tutte, che senza dubbio all’epoca lei non fu la prima a suscitare, né certamente, noi lo sappiamo bene, l’ultima”. Perché andare sulla Luna? Perché spendere tanti soldi in quell’impresa, soprattutto dopo che la soddisfazione di vincere la sfida era stata conseguita con l’Apollo 11? Perché continuare con altre missioni, rischiando vite umane (fu per un pelo che l’equipaggio dell’Apollo 13 si salvò da un atroce destino), sperperando miliardi di dollari che potevano essere meglio investiti, scriveva la suora, nella lotta contro la fame nel mondo?

Quella Grande Domanda ritorna continuamente in questi anni ogniqualvolta si riparla di tornare sulla Luna o di andare su Marte. La risposta di Stuhlinger circola molto in Rete, soprattutto tra i circoli degli space enthustiast, che probabilmente hanno imparato a recitarla più o meno a memoria; per esempio, i giovani protagonisti di Generazione Marte ne ripetono spezzoni a mo’ di slogan. L’investimento nello spazio è quello che dà i migliori ritorni per ogni dollaro o euro speso; i satelliti di osservazione della Terra ci permettono di aumentare le rese agricole (rispondendo così alla domanda di suor Mary), avere previsioni meteo accurate, monitorare disastri naturali; le soluzioni tecnologiche adottate nei programmi spaziali hanno poi avuto ricadute pratiche nella nostra vita; e via dicendo.

“Abbiamo scelto di andare sulla Luna”

Secondo un sondaggio Gallup, all’indomani del celebre discorso di Kennedy del 1961 allo stadio di Rice a Houston in cui fu annunciato l’obiettivo di andare sulla Luna entro il decennio, il 58% degli americani si dichiarava contrario. Le critiche crebbero dopo il disastro dell’Apollo 1 e tornarono dopo l’incidente dell’Apollo 13, che costrinse la NASA a chiudere anticipatamente il programma sopprimendo le progettate missioni 18, 19 e 20. Analogie si ritrovano nell’opposizione al costosissimo programma Space Shuttle, che continuò ostinatamente dopo le tragedie del Challenger (1986) e del Columbia (2003), con un sacrificio in termini di vittime (quattordici) ben maggiore rispetto a quello richiesto dal programma Apollo, e risultati, in termini di orgoglio nazionale, di gran lunga inferiori. Bisogna guardare a questi fatti se si vuole davvero capire perché non siamo più tornati sulla Luna né abbiamo portato l’Uomo su Marte o costruito città spaziali.

“Osservati in una prospettiva storica, oggi gli anni dell’uomo sulla Luna appaiono quasi un frammento di fantascienza incastonato nel mezzo del XX secolo”, è l’efficace osservazione del giornalista scientifico Fabio Pagan nel suo saggio C’era una volta la prima luna all’interno del volume La Luna nell’immaginario.

Il film First Man traspone sul grande schermo l’osservazione di Pagan. Ci sono forti richiami a un film-cult degli ultimi anni, l’Interstellar (2014) di Christopher Nolan, a partire dalla prima scena, identica a quella del film di Nolan, in cui il protagonista (lì immaginario, qui Neil Armstrong) si trova in un aerorazzo ad alta quota e rischia la vita, fino alle scene-chiave dei due film: il docking con l’Endurance in Interstellar, l’allunaggio in First Man. Con l’aggiunta della scena del docking tra i due moduli Gemini nel film di Chazelle che ripropone un valzer come quello di Johann Strauss (figlio), che commenta la scena iconica di 2001: Odissea nello spazio, l’aggancio tra lo shuttle terrestre e la stazione orbitante.

Scelte registiche che evidenziano come l’immaginario spaziale e l’immaginario della fiction, in particolare della science fiction, siano inesorabilmente intrecciati. È impossibile rimettere in scena oggi l’Apollo 11 senza ammiccare al bagaglio di archetipi che la fantascienza ha prodotto nell’ultimo secolo o giù di lì: del resto lo stesso Armstrong ricordava, nella conferenza stampa della vigilia, che il modulo di comando, Columbia, non era solo un richiamo al simbolo iconico degli Stati Uniti del XIX secolo (a sua volta derivato da Cristoforo Colombo), ma al Columbiad, la navicella usata dai protagonisti del romanzo Dalla Terra alla Luna di Jules Verne.

John Fitzgerald Kennedya Cape Canaveral nel 1962.

John Fitzgerald Kennedya Cape Canaveral nel 1962.

Dopotutto, lo stesso Kennedy non aveva saputo trovare una risposta precisa alla domanda: perché la Luna? Nel suo discorso del 1961, rispondeva con altre domande retoriche: “Perché scalare la montagna più alta? Perché trasvolare l’Atlantico 35 anni fa?”. Per Kennedy, il programma Apollo poteva certamente avere importanti ricadute tecnologiche e industriali, come in effetti avvenne; poteva di sicuro favorire la nascita dell’astronautica civile come la prima trasvolata dell’Atlantico lanciò l’era dell’aviazione civile (sebbene questo auspicio sia finora rimasto lettera morta); poteva e doveva ovviamente cancellare l’onta delle ripetute sconfitte nella corsa allo spazio, in cui l’America era stata preceduta dai sovietici quattro volte (primo satellite in orbita, primo uomo nello spazio, prima donna nello spazio, prima passeggiata spaziale); ma era soprattutto un ritorno all’età eroica delle grandi esplorazioni e delle grandi avventure che negli anni Sessanta del conformismo e del benessere del dopoguerra viveva solo nelle pagine dei pulp magazine che proponevano avvincenti storie di fantascienza spaziale.

“Nello spazio nessuno può sentirti urlare”

Il rover Curiosity, grande come una jeep, che solca dal 2012 le dune di Marte, “ha fatto in tre anni il lavoro che un astronauta avrebbe fatto in una settimana”, commenta sconsolato uno dei ragazzi di Generazione Marte.

Oggi l’esplorazione spaziale è completamente automatizzata. Il ritorno sulla Luna c’è stato, ma solo con sonde, lander e rover. Ci sono arrivati i cinesi e gli indiani, vogliono riuscirci anche i giapponesi e i nigeriani. Su Marte, a partire dal Sojourner del 1997, le missioni automatizzate non si sono mai fermate e hanno portato ben quattro rover a esplorarne la superficie, più un quinto, prodotto dall’ESA in collaborazione con i russi, che dovrebbe arrivare l’anno prossimo (condizionale d’obbligo dato che la missione ExoMars non è mai stata baciata dalla fortuna, come dimostra soprattutto il lander precipitato sul suolo marziano nel 2016). Ma quanto alle donne e agli uomini, non ci sono molte speranze sul breve e medio termine.

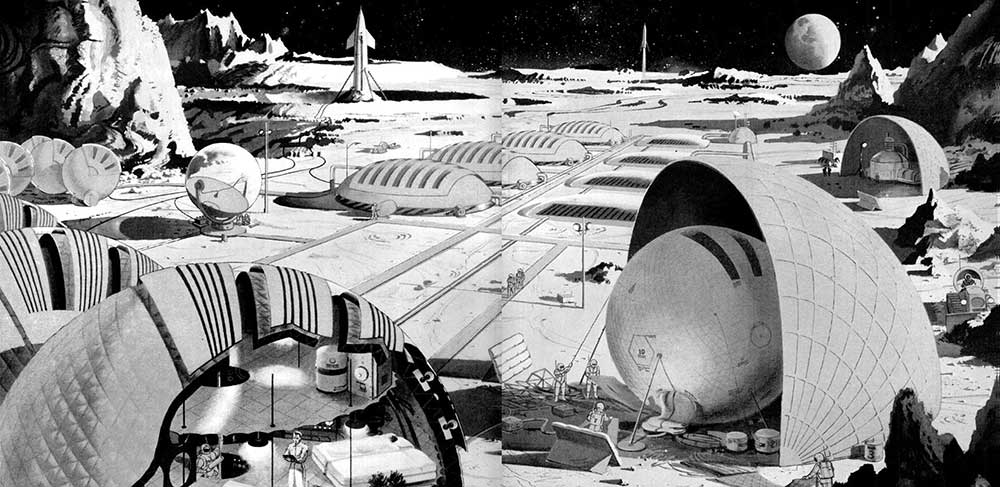

Basi lunari: illustrazione di Robert McCall del 1959.

Basi lunari: illustrazione di Robert McCall del 1959.

Sembra che Donald Trump, ansioso di lasciare un segno sulla sua dimenticabile presidenza, durante il primo incontro con l’amministratore della NASA, nel 2017, gli abbia chiesto quante chance ci fossero di mandare un uomo su Marte entro il 2020. “Nemmeno una”, è stata la laconica risposta. E in effetti, benché si ripeta da decenni che “il primo uomo (o la prima donna) su Marte è già nato”, e si facciano previsioni sulle date (l’ultima è il 2035), non esiste nessun programma spaziale per mandare esseri umani su Marte.

Nessuna agenzia spaziale ci sta lavorando né sembra lo farà nei prossimi anni. Certo, la NASA sta testando il suo nuovo super-razzo, il SLS (acronimo di Space Launch System), erede del Saturn V, che potrà mandare finalmente degli astronauti oltre l’orbita terrestre; sta testando la nuova capsula Orion, che potrà essere usata per mandare astronauti indifferentemente sulla Stazione Spaziale, sulla Luna o su Marte (anche se è davvero troppo piccola per un viaggio di sei mesi solo per l’andata). Ma soldi per andare su Marte non ce ne sono.

Non è nemmeno solo questione di soldi. Il problema principale resta il fatto che lo spazio è un ambiente del tutto ostile per l’essere umano. Non solo perché non c’è aria ed è freddissimo, non solo perché l’assenza di gravità o la microgravità mette a soqquadro i nostri fluidi corporei con conseguenze a lungo termine, ma perché è pieno di radiazioni potenzialmente letali, particelle a energie elevatissime emesse dal Sole, da altre stelle, novae, supernovae, quasar e altri oggetti stellari esotici, che penetrano qualsiasi tipo di materiale e scindono i legami atomici del nostro DNA.

Gli astronauti nella Stazione Spaziale godono ancora di una parziale protezione della magnetosfera, ma assorbono 160 millisieverts l’anno, circa cinquanta volte l’assorbimento medio di un cittadino italiano (la dose di una decina di radiografie al torace).

Una missione su Marte costringerebbe gli astronauti a un’esposizione di 1200 millisieverts. La possibilità di sviluppare tumori diventerebbe una certezza, senza considerare rischi non ancora conosciuti, su cui solo di recente sono iniziati gli studi su cavie in laboratorio: per esempio, danni importanti al sistema nervoso centrale (cfr. Elidoro, 2017). Senza soluzioni radicali di schermatura delle radiazioni ionizzanti, non solo non possiamo andare su Marte, ma nemmeno possiamo costruire installazioni permanenti sulla Luna.

Spazio alle macchine

Secondo diversi studiosi, la colonizzazione spaziale non ci vedrà protagonisti. Già John von Neumann aveva immaginato che l’espansione di una civiltà interstellare potesse avvenire tramite sonde auto-replicanti che avrebbero impiantato in ogni mondo abitabile i semi per ricreare la vita complessa, un’ipotesi che viene usata anche per spiegare perché probabilmente non esistono altre civiltà intelligenti nel cosmo (avrebbero infatti già creato simili sonde e colonizzato la galassia prima dell’emergere della nostra specie; cfr. Barrow e Tipler, 1986).

In un recente articolo, gli studiosi Riccardo Campa, Konrad Szocik e Martin Braddock (2019) hanno spiegato perché probabilmente una colonizzazione spaziale non può che essere automatizzata. Se occorrono infatti enormi incentivi per spingere esseri umani a vivere in aree inabitabili come l’Antartide o il Sahara, che sono comunque ben più ospitali rispetto a Marte o alla Luna, è a quei modelli che dobbiamo guardare per immaginare la colonizzazione di altri mondi, rispetto al modello di espansione della nostra specie in aree precedentemente disabitate ma vivibili come quelle precedenti. In Antartide abbiamo insediamenti permanenti, ma i cui abitanti restano solo per brevi periodi; possiamo immaginare simili insediamenti per finalità di ricerca o di turismo su altri corpi celesti, ma sempre per brevi periodi.

Una “colonizzazione” richiede invece di vivere permanentemente in un altro ambiente; ma dati i problemi enormi di vivibilità degli ambienti extraterrestri, dobbiamo probabilmente immaginare che a viverci saranno esseri molti diversi da noi, postumani in grado di manipolare il loro DNA per adattarsi al nuovo ambiente, oppure, più banalmente, macchine.

Se infatti tutti gli scenari futuristici ci parlano di una crescente automazione del lavoro, dobbiamo accettare l’idea che entro questo secolo buona parte delle attività umane saranno completamente sostituite da macchine più o meno intelligenti. Quando pensiamo al futuro umano nello Spazio, ci dimentichiamo di queste tendenze; ma invece proprio gli ultimi decenni dell’era spaziale ci dimostrano che l’essere umano può essere sostituito dalle macchine, sebbene siano ancora molto lontane dal grado di efficienza di un essere umano.

In questo scenario, le missioni umane avranno un ruolo ancillare: serviranno a mettere a posto macchinari guasti e risolvere problemi (per esempio, il telescopio spaziale Hubble è stato riparato più di una volta da astronauti, benché agisca in modo perfettamente autonomo).

Questo a meno che non si ceda alla tentazione della retorica del “piano B”: abbiamo bisogno di colonizzare altri mondi perché la Terra potrebbe presto diventare inabitabile a causa dei cambiamenti climatici o potrebbe essere colpita da un evento di livello estintivo come quello capitato ai dinosauri, spazzando via la nostra civiltà. La retorica del piano B era assente nel 1969 e ancora nei decenni successivi. È emersa solo recentemente in seguito all’affermazione del concetto di “rischio esistenziale” (Paura, 2019), conquistando alla sua causa nomi illustri come Stephen Hawking o Michio Kaku, diventando il leit-motiv di Elon Musk e della sua SpaceX, oggi l’unica realtà al mondo che sta sviluppando un autentico programma per riportare delle persone (turisti spaziali) sulla Luna e colonizzare Marte.

Il nuovo immaginario spaziale

Siamo andati sulla Luna “perché è lì”, come disse Kennedy, e andremo su Marte perché è lì. “Lì” inteso, ovviamente, in senso fisico – la Luna domina il nostro cielo notturno, Marte è il pianeta a noi più vicino per prossimità e somiglianza – ma anche (forse soprattutto) in senso immaginifico. Non è un caso se, oltre al volume La Luna nell’immaginario, diversi testi usciti in occasione del cinquantenario si basino sulla dicotomia storia-fiction (cfr. Ciardi, Andretta, 2019; Treanni, 2019).

Andare sulla Luna è stato un sogno dell’umanità dalla notte dei tempi ed è diventato poi un topos della fantascienza, velocemente rimpiazzato da Marte a cavallo tra XIX e XX secolo. Indubbiamente, tutti quei sogni, quelle visioni, quei racconti dell’Uomo sulla Luna hanno contribuito a forgiare il nostro immaginario e l’immaginario a forgiare l’agenda della corsa allo spazio. Avremmo potuto fare altro piuttosto che andare sulla Luna, iniziare con le stazioni spaziali per esempio. Ma l’immaginario ci ha spinti a considerare la conquista della Luna il primo obiettivo dopo aver mandato un uomo in orbita.

Oggi l’immaginario ci chiama a considerare qualsiasi priorità dei programmi spaziali mondiali subordinata alla conquista di Marte. Si fa la Stazione Spaziale Internazionale per studiare la fisiologia degli astronauti in microgravità in vista di un viaggio verso Marte, si realizza un nuovo lanciatore pesante per lanciare in futuro l’astronave che ci porterà su Marte, si mandano le sonde per studiare i dati ambientali in vista della futura missione umana, si progetta una stazione intorno alla Luna a supporto della spedizione marziana. Naturalmente non è così, ma nella retorica della NASA e dei media ogni tappa ha questo obiettivo ultimo.

Rispetto al 1969, però, l’orizzonte del nostro immaginario è cambiato. Allora la Luna rappresentava l’inizio di un nuovo esaltante capitolo della storia umana, l’avvio di un’avventura emozionante che avrebbe riempito le vite delle donne e degli uomini della seconda metà del Novecento. Non fu così. Oggi la conquista di Marte viene considerata l’exit strategy di una civiltà sull’orlo dell’estinzione, la fine e non l’inizio di una storia: quella della specie umana sulla Terra.

La fantascienza stessa dimostra questo slittamento dell’immaginario, dalla fantascienza ottimista della golden age tutta protesa alle stelle che influenzò gli uomini del programma Apollo alla fantascienza distopica e apocalittica che nutre il nostro immaginario contemporaneo. È probabile che, quando saremo diventati davvero una specie multiplanetaria, nella nuova era spaziale che ci attende, la Terra non sarà più la casa dove tornare; e probabilmente l’Uomo stesso sarà completamente cambiato.

D’altronde, se la NASA decise di preferire Neil Armstrong a Buzz Aldrin come primo uomo sulla Luna (nelle missioni Gemini era il pilota a uscire dalla navicella, mentre il comandante restava all’interno, quindi l’onore sarebbe toccato ad Aldrin), fu perché Buzz era troppo emotivo, egocentrico, ambizioso, sarcastico, fragile (con una madre suicida l’anno prima, e un futuro da alcolista) rispetto al glaciale, rigoroso, impassibile Armstrong, che aveva superato con dignità e compostezza il dramma della perdita della prima figlia a soli due anni nel 1962. Armstrong, il cui ritmo cardiaco non ebbe mai un guizzo durante la drammatica manovra di allunaggio che “fece diventare tutti blu” al centro di controllo missione, era più una macchina che un uomo, esattamente quel che occorreva per l’Apollo 11.

First Man ci restituisce l’immagine di un uomo freddo, distante, lontano dalla famiglia, che non vuole salutare i figli prima di partire per la Luna e rivedendo la moglie al ritorno non riesce a scambiare nemmeno una battuta dietro al vetro della quarantena. Un eroe di tipo nuovo, forse l’antesignano dell’uomo-macchina che saremo costretti a diventare per realizzare il sogno della “specie multiplanetaria”.

- Isaac Asimov, Visit to the World’s Fair of 2014, New York Times, 16 agosto 1964.

- John D. Barrow, Frank J. Tipler, Il principio antropico, Adelphi, Milano, 1986.

- Riccardo Campa, Konrad Szocik, Martin Braddock, Why space colonization will be fully automated, Technology Forecasting & Social Change, aprile 2019.

- Marco Ciardi, Maria Giulia Andretta, Stregati dalla Luna. Il sogno del volo spaziale da Jules Verne all’Apollo 11, Carocci, Roma, 2019.

- Arthur C. Clarke, Le nuove frontiere del possibile, Rizzoli, Milano, 1965.

- Claudio Elidoro, Spazio: radiazioni più pericolose del previsto, Scienza in rete, 26 luglio 2017.

- Olaf Helmer-Hirschberg, Bernice B. Brown, Theodore J. Gordon, Social Technology, Basic Books, New York, 1966.

- Roberto Paura, The notion of existential risk and its role for the anticipation of technological development’s long-term impact, in Roberto Poli, Marco Valerio (a cura di), Anticipation, Agency and Complexity, Springer Nature, Basilea, 2019.

- Carmine Treanni, Sulla Luna. A 50 anni dallo sbarco, un viaggio tra scienza e fantascienza, Cento Autori, Villaricca, 2019.