L’uscita a distanza ravvicinata di due nuovi libri per il pubblico italiano, le poesie inedite di Allen Ginsberg (Non finché vivo) e gli appunti di viaggio di Lawrence Ferlinghetti (Scrivendo sulla strada), entrambi pubblicati da il Saggiatore, costituiscono un ideale trampolino di lancio per tuffarsi in un breve ricordo della Beat Generation, espressione che risale ufficialmente al 1952 quando sul New York Times il critico John Clellon Holmes pubblicò l’articolo This is the Beat Generation. Fernanda Pivano così ricostruisce l’origine della parola beat:

“Fu Herbert Huncke a usare la parola la prima volta prendendola dai suoi amici dello spettacolo a Chicago e suggerendola nel 1945 a Burroughs, Ginsberg e Kerouac: secondo Kerouac la parola era nata in qualche circo o in qualche bar di drogati, voleva dire – «Beat it» – «Fatti i fatti tuoi», ma voleva anche dire «povero», «depresso», «ridotto a dormire nelle subways»; e nel mondo della droga voleva dire «derubato» o «imbrogliato». Poi, nel 1948, Kerouac disse a John Clellon Holmes, già loro storico: «Credo potresti dire che siamo una beat generation», e Holmes quattro anni dopo, nel 1952, pubblicò un articolo sul New York Times Magazine intitolato «Questa è la Beat Generation». Poco dopo Kerouac aggiunse a beat il senso di «beato», e la parola diventò di uso comune nel 1957 quando uscì On the Road e per lanciare il libro i giornali presentarono la Beat Generation come un fenomeno culturale” (Pivano, 2009).

Non è un caso che arrivino questi inediti di Ginsberg. Il 2017 è l’anno del ventennale della sua morte. Lui, poeta visionario vissuto a Paterson, che con l’amico Lawrence Ferlinghetti, il libraio-editore di Urlo (1956), rimane lo scrittore simbolo di quel periodo e quella generazione, in compagnia di Jack Kerouac, di William Burroughs, scomparso anch’egli vent’anni fa, del poeta afroamericano LeRoi Jones, di Diane di Prima, Gary Snyder, Neal Cassady e Gregory Corso, nato da genitori di origine italiana, altro simbolo della generazione degli outcasts, che il 2 marzo del 1960 “arrivò a Milano, capelli corti e vestito impiegatizio, drammi segreti e rivendicazioni violente («I poeti dovrebbero essere mantenuti dalla società»), incalzato dal problema economico, ansioso di amori” (Pivano, 1976). LeRoi Jones, Corso, Snyder, Burroughs sono, fra l’altro, protagonisti e/o dedicatari o co-autori di alcune poesie raccolte in Non finché vivo.

Tutto iniziò a Portorico

Fernanda Pivano ha scritto sulla Beat Generation pagine memorabili e ancora esemplari, essendone stata traduttrice ed “evangelist” in Italia e in Europa. Fra queste testimonianze storico-critiche non si può non ricordare C’era una volta un beat (1988), con foto di Ettore Sottsass: una di queste (2 dicembre 1965), particolarmente emblematica, ritrae Ginsberg seduto, assorto, al tavolo di un ristorante giapponese di San Francisco in compagnia di un Bob Dylan più annoiato che trasognato, di Lawrence Ferlinghetti e dei due Orlowsky, Julius e Peter, ripresi alla sinistra di Dylan. Quel libro fotografico della Pivano, oggi non facilmente reperibile sul mercato, è una delle testimonianze più originali di tutta la storia decennale dei beatnicks (il sottotitolo recita, infatti, Dieci anni di ricerca alternativa). “Per me la loro storia è cominciata a Portorico, una sera che tra alberi giganteschi e prati profumati, William Carlos Williams mi ha detto che a Paterson, New Jersey, la sua città, c’era un giovane poeta di grande talento e gli stava scrivendo una prefazione. Era un ragazzo inquieto, si chiamava Allen Ginsberg” (Pivano, 2009). La prefazione di William Carlos Williams, cui allude Pivano, è quella a Howl (Urlo), il poemetto iterativo, salmodiante e allucinato dall’incipit indimenticabile e sempre attuale “Ho visto le migliori menti della mia generazione”, l’attacco più memorabile dopo “Nel mezzo del cammin di nostra vita”: dopo averne dato una prima lettura pubblica il 7 ottobre del 1955 alla Sixth Gallery di San Francisco, Ginsberg pubblica Urlo nel 1956 per City Lights, la casa editrice fondata da Ferlinghetti a San Francisco nel 1953. Urlo costerà a Ferlinghetti un arresto per oscenità.

Una Musa arrabbiata

Queste poesie inedite di Ginsberg non costituiscono un vero e proprio canzoniere, anche se l’ordine cronologico (sono divise per decenni: dai Sessanta ai Novanta) della loro sequenza ci permette di seguire, in modo asistematico ma chiaro, l’evoluzione della vita di Ginsberg attraverso le città più amate (New York, San Francisco, Parigi), le passioni, gli amori, i maestri, le letture, gli incontri. Anche le droghe, la depressione, la malattia, la vecchiaia. Le poesie sono molto varie: si va dagli epigrammi, quasi haiku, al minipoema odeporico/“aeroporico” come New York to San Fran (anni Sessanta), una visione Coast-to-Coast che ribadisce il leitmotiv del viaggio o dello spostamento non solo come occasione meramente descrittivo-oleografica, come invece accade spesso di rilevare leggendo il ponderoso tomo di appunti di viaggio ferlinghettiani. Questa silloge d’inediti conferma l’impronta fortemente autobiografica e politicamente impegnata del Bardo di Paterson: da leggere assolutamente Irruzione, tutta interrogative (che suonano come indici puntati in segno di accusa), ed Esorcismo, bellissima e cattivissima invettiva-maledizione (“Presto sarai vecchio, capelli bianchi avvizzito bolso / steso su un letto d’ospedale inerme cosciente paralizzato sotto una tenda / a ossigeno”) contro l’allora governatore di New York Nelson Rockfeller, visto come l’incarnazione bicorne e coda-munita della plutocrazia razzista al Governo. Ginsberg riprende spesso questo genere di poesia che ha nobili antecedenti nelle Dirae della letteratura classica greco-latina, di cui la più famosa è quella dell’Appendix virgiliana. A questa tradizione, Ginsberg combina lo spirito e la tecnica compositiva (in particolare il verso libero) di Walt Whitman e dei versetti biblici, ma anche di autori poco conosciuti della letteratura inglese, fra i quali Christopher “Kit” Smart, poeta del Settecento inglese tra l’illuminato e il fanatico (cfr. Pivano, in Ginsberg, 1992).

La tradizione del Wanderjahr in salsa Usa

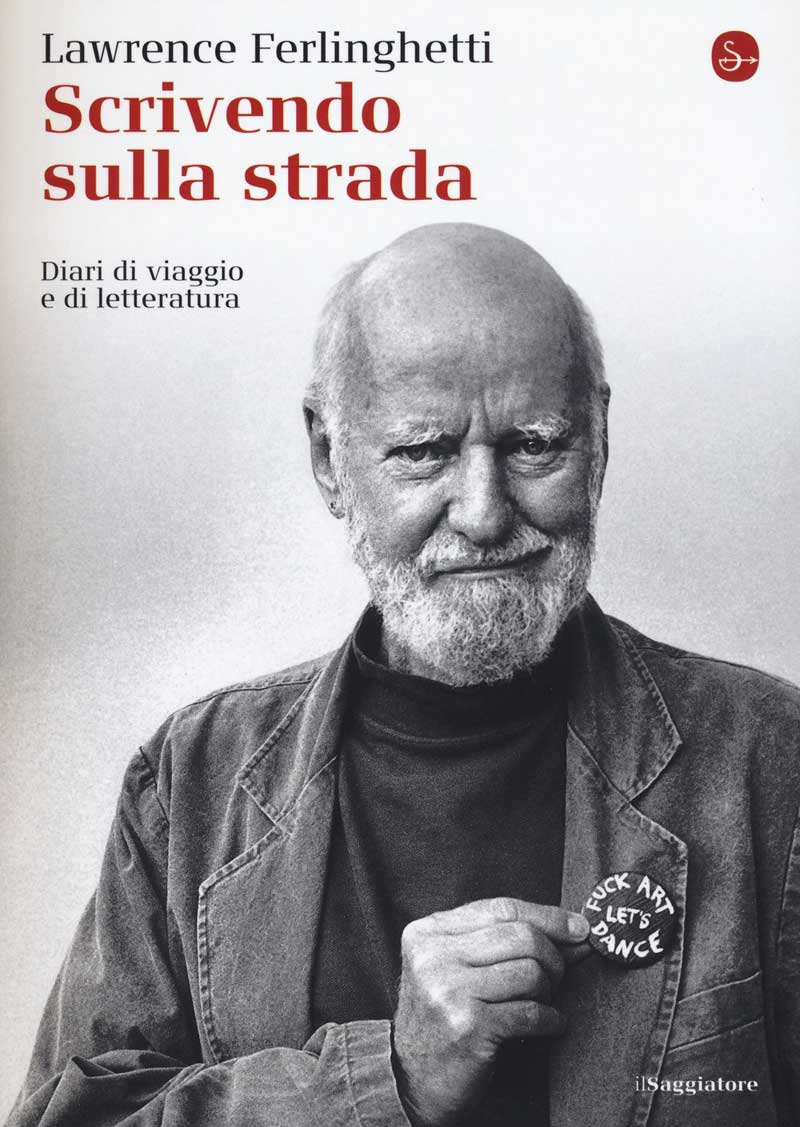

Ginsberg è stato un viaggiatore instancabile, così come Ferlinghetti, anch’egli innanzitutto un poeta: A Coney Island of The Mind (1958) è la sua raccolta di versi più famosa. Uscì in Italia da Guanda nel 1968 per la prima volta e ripubblicato in seguito da Minimum Fax. Ferlinghetti è di origine italiana, come Gregory Corso e altri scrittori di quella generazione: nasce a New York da padre italiano, di Chiari (Brescia) e madre franco-portoghese ebrea sefardita. Il padre muore prima della sua nascita, la madre impazzisce e viene chiusa in manicomio. Lawrence viene, però, adottato da una ricca famiglia newyorchese e quando si arruola nella seconda guerra mondiale (partecipò allo Sbarco in Normandia) scopre la sua origine italiana: il padre aveva inglesizzato il cognome in Ferling. Ma Lawrence rivendica il patronimico originale (Ferlinghetti), decisione coraggiosa (allora, essere di origine italiana era più un marchio infamante che motivo di orgoglio) di recuperare le proprie radici. La sua vita si lega quasi indissolubilmente a San Francisco e alla libreria che fondò nel 1953, la City Lights Booksellers and Publishers. E mentre molti suoi compagni di viaggio se ne sono andati molto prima di lui (Kerouac morì a 47 anni e Ginsberg a 51), il grande vecchio della poesia americana è ancora “alive & kicking” quasi all’alba dei 100 anni.

Scrivendo sulla strada raccoglie appunti di mezzo secolo di viaggi. Divisi in periodi (anni Sessanta, Settanta, Ottanta, Novanta, 2000-2010), si tratta di note più descrittive e occasionali che frutto di ponderate e profonde riflessioni filosofico-letterarie: chi cerca spunti per conoscere meglio la Beat Generation rimarrà deluso; basti pensare che Fernanda Pivano, cui Ferlinghetti non doveva essere estraneo, avendola incontrata più volte, non viene citata una sola volta. In un certo senso è lo stesso Ferlinghetti che ammette il carattere impressionistico di questi ricordi, scrivendo nella breve prefazione: “Considero questo libro come parte della tradizione dei viaggi in Italia di D.H. Lawrence o di Goethe… È come se molta della mia vita fosse una continuazione del mio wanderjahr giovanile, il mio peregrinare nel mondo. Ho scritto queste pagine peripatetiche per me stesso, mai pensando di pubblicarle. Non le ho mai rilette, finché Giada Diano e Matt Gleeson non mi hanno portato le fotocopie dei manoscritti originali […]. E mi sono rivisto, anni dopo, attraverso la parte sbagliata del telescopio, una figura errante in momenti cruciali…”. Se storicamente non documenta doviziosamente, il libro restituisce però il mood di quella generazione, di cui l’autore è anche un singolare protagonista. La rivoluzione e la ribellione possono bruciare un uomo come un cerino che sfavilla per un attimo nella notte continua dell’esistenza; al contrario, Ferlinghetti sembra dimostrare che, in virtù di qualche misteriosa legge chimico-fisica, l’anticonformismo può trasformarsi in elisir di lunga vita.

- Fernanda Pivano, Viaggio americano, Rizzoli, Milano, 2009.

- Fernanda Pivano, C’era una volta un beat, Arcana, Roma, 1976.

- Fernanda Pivano, Juke box all’idrogeno, a cura di Fernanda Pivano, Guanda, Parma, 1992.

- Barry Miles, Io sono Burroughs (una biografia), il Saggiatore, Milano, 2016.