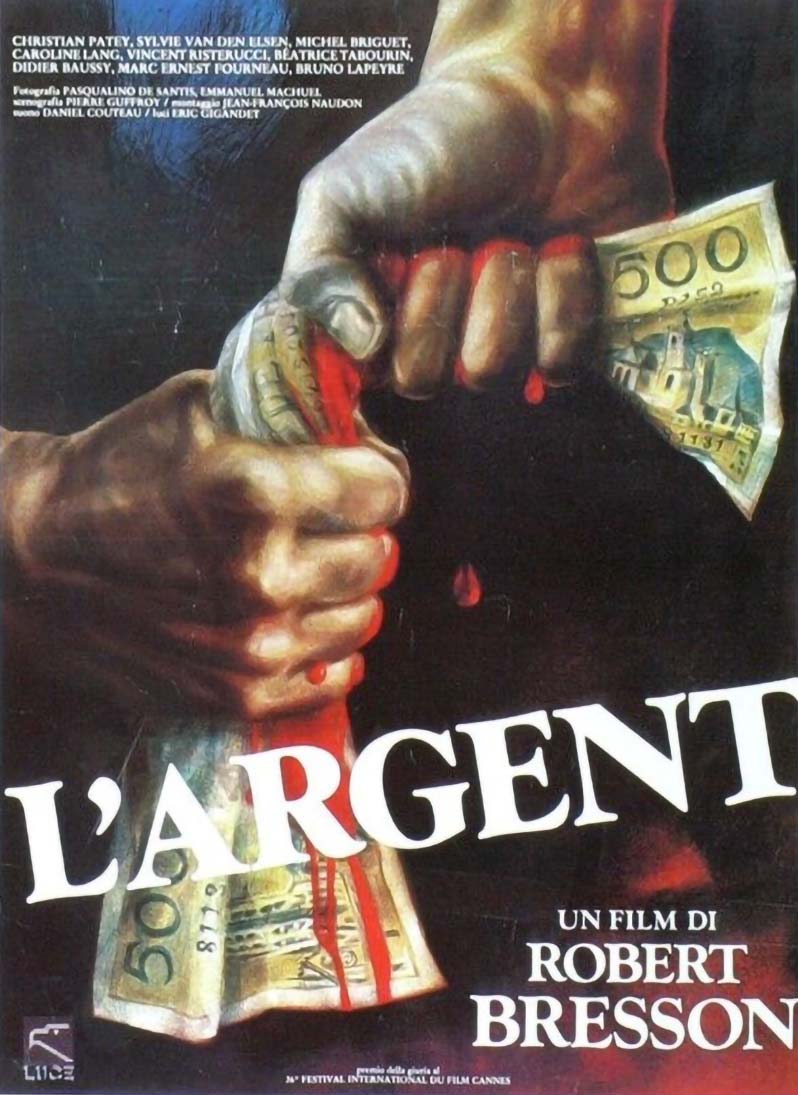

Tanto è minimalista, tanto è enigmatico il cinema di Robert Bresson, tornato sul grande schermo grazie al Bergamo Film Meeting con L‘Argent. Fu il suo tredicesimo e ultimo film ed è incluso in una sezione creata appositamente per segnalare/festeggiare la quarantesima edizione del festival, motivo per cui è stata intitolata 1983: L’anno del contatto.

Minimalista nello stile e nello schema di base sottostante alle sue storie, nelle quali un personaggio in genere si perde, cerca, a volte ritrova la libertà. Enigmatico per i molteplici piani di lettura per gli aspetti religiosi, spirituali ed esistenziali presenti in varia misura nei suoi lavori ma non solo. Spesso Bresson è ricorso al testo letterario come spunto iniziale e la trasposizione cinematografica a sua volta irradia naturalmente nuovi livelli di senso e di interpretazione. Accadde anche per L’Argent. Dopo aver frequentato Fëdor Dostoevskij, Chrétien de Troyes, Georges Bernanos, Denis Diderot e altri ancora, una volta di più Bresson si confrontò con una pagina scritta: Il denaro falso, racconto postumo di Lev Tolstoj. Ne distillò gli elementi essenziali (facendosi bastare la prima parte) per inquadrare il manifestarsi del Male nella modernità in una serie di accadimenti a catena originati e condotti fino al tragico epilogo dal suo malefico agente: il denaro. Malvagio protagonista sin dalla prima immagine con un bancomat (lo si rivedrà in seguito) a far da sfondo ai titoli di testa. Un film testamentario che giunge, alfine di una ricerca artistica durata quarant’anni, a confrontarsi con lo sterco del diavolo, perché il denaro in fondo non è altro.

Tutta la cinematografia di Bresson, agita da una ricerca di purificazione da una nascita marchiata dal peccato e dalla perdita della grazia, disegna percorsi costellati di tentazioni e tentativi di assoluzione o forse di una possibile trascendenza. L’intera sua opera rifulge in questa allegoria, ma negli ultimi tre film, Lancillotto e Ginevra (1974), Il diavolo, probabilmente (1977) e L’Argent, appunto, qualcosa andò modificandosi, accentuando uno stato d’animo più pessimistico, una visione della società come dispositivo infernale, prigione senza alcuna via di fuga visibile che esilia ogni speranza di redenzione. In particolare L’Argent è un film che denuncia prima di tutto la perdita di qualsiasi fiducia/fede nell’umanità da parte dello stesso regista, allora ottantaduenne, che qui espresse una visione cupa del mondo prima ancora che denuncia della corruzione degli individui determinata dal dio denaro con la sua amoralità (“O denaro, dio visibile, cosa non ci faresti fare?”, declama un detenuto a un certo punto).

La continuità con l’intera sua opera, invece, la si può individuare chiaramente nello stile narrativo, quanto mai essenziale in questa occasione. Bresson realizzò un film dove tutto è ridotto al necessario, ogni scena e ogni ripresa, ogni movimento ed espressione (spesso queste indecifrabili) dei suoi interpreti, finanche la durata, appena ottantaquattro minuti, perché in conclusione restano solo gli sguardi di una folla avvolta in una grande oscurità e la chiusura troncata di netto senza i consueti crediti finali. L’Argent possiede anche una struttura insolita, suddiviso com’è in due parti diseguali. Nel corso della prima ora si dispiega lungo quattro principali linee narrative simultanee tratteggiate in modo da intrecciarsi progressivamente dando vita a conseguenze via via più gravi a ogni successivo incrocio complicando la situazione.

La banalità del male: genesi

Tutto inizia con un adolescente Norbert (Marc Ernest Fourneau) al quale il padre rifiuta la sua richiesta di aumentargli la paghetta o perlomeno di dargli un anticipo sul mese successivo, per poter saldare un debito contratto con un compagno di classe. Per venir fuori dal guaio il giovane ne combina uno peggiore accettando l’aiuto di un suo amico, Martial (Bruno Lapeyre), consistente nello spacciare una banconota falsa da 500 franchi. I due a cavallo dei rispettivi motorini raggiungono un negozio di macchine fotografiche e cornici intenzionati a effettuare un acquisto per ricevere come resto valuta autentica.

Inizia qui un effetto farfalla con il conseguente dilagare del caos. A ogni svolta del destino pare aprirsi e chiudersi una porta. L’intero film è un susseguirsi di inquadrature dove i personaggi effettuano un passaggio, entrano ed escono e spesso l’inquadratura si sofferma sulla porta, su quella soglia ormai varcata del personaggio di turno. Una cornice, anche, per delimitare il disordine del mondo.

Porte, ovvero snodi narrativi anche minimali, disgiunzioni e svolte nelle vicende di tutti i personaggi de L’Argent.

Porte, ovvero snodi narrativi anche minimali, disgiunzioni e svolte nelle vicende di tutti i personaggi de L’Argent.

La vicenda di Norbert è seguita per un po’ nel confronto con i genitori, per poi svanire in tempi relativamente brevi. Il proprietario del negozio (Didier Baussy), intanto, si rende conto di aver incassato una banconota falsa e alla prima occasione rifila a sua volta il bigliettone a una nuova vittima, l’onesto Yvon (Christian Patey), pagandolo così per la fornitura di combustile per il riscaldamento. Il malcapitato Yvon ignaro della truffa va a pranzare in un bar e paga il conto con la banconota falsa, che immediatamente viene riconosciuta come tale da un cameriere. All’accusa segue l’arresto da parte della polizia. Yvon prova a tornare scortato dalle forze dell’ordine nel negozio di macchine fotografiche in cerca di testimonianze che lo discolpino e qui entra in scena un altro ragazzo, Lucien (Vincent Risterucci), che vi lavora come commesso. È lui senza alcun scrupolo a negare di aver ricevuto il pagamento da Yvon. Si finisce in tribunale dove Lucien conferma la sua (falsa) testimonianza e Yvon grazie alle attenuanti non finisce in carcere, ma viene licenziato ritrovandosi in una situazione disperata, dovendo mantenere moglie Elise e il piccolo figliolo. L’attrice che la interpretava era Caterine Lang, figlia dell’allora ministro della Cultura, Jack Lang, e fu ai tempi motivo polemico, poiché il film aveva ricevuto un finanziamento pubblico.

Tornando alla storia, è in quel momento che Yvon si macchia in modo indelebile, poiché per raggranellare qualcosa accetta di far da autista in una rapina (forse la più rapida della storia del cinema). Finisce male e stavolta le porte del carcere si spalancano. Intanto lo spregiudicato mentitore, Lucien, dopo essere stato pescato con le mani nel sacco in negozio, dove rubacchia sugli incassi, viene licenziato (senza essere denunciato, in fondo è un complice) ma con un paio di amici realizza un colpo grosso proprio nel suo ex posto di lavoro, svaligiandolo. Avvia una carriera a base di furti dai bancomat che si conclude nello stesso carcere dove è richiuso Yvon, la cui triste storia fatta di perdite irreparabili prosegue: dopo il lavoro e la libertà, perderà la moglie e il figlio che morirà mentre lui è ancora recluso. Tenterà anche il suicidio e infine verrà rilasciato, non senza aver prima manifestato il suo odio integrale nei confronti di Lucien. Una volta fuori dal carcere, Yvon si inabisserà definitivamente: si reca in un hotel (l’Hôtel Moderne), prende una stanza e in piena notte uccide la coppia che lo gestisce, ruba tutto il denaro in cassa e si allontana.

Una relazione pericolosa

Inizia qui la seconda parte della storia, gli ultimi ventiquattro minuti, tutta incentrata sulla relazione enigmatica (la vera essenza del cinema di Bresson, lo si è premesso) tra Yvon e un personaggio femminile senza nome, identificato come la “donna dai capelli grigi” (Sylvie Van den Elsen). Una svolta segnata anche da evidenti scelte cromatiche, perché anche ai colori è affidato il compito di raccontare una parte della storia, di integrarla, sottolinearla, a iniziare dal rosso che dai guanti color ciliegia di Yvon rimandano all’esplosione di rosso cremisi delle toghe dei giurati durante il processo per finire con il sangue delle sue vittime di cui libera lavandosi le mani. Il vortice rosso nel lavandino dell’Hôtel Moderne ha qualcosa di hitchcockiano, forse non involontario. Il bianco a sua volta esplode dopo circa un’ora, quando Yvon osserva dei giocattoli in una vetrina e incontra la donna dai capelli grigi. Subito dopo, per la prima volta nel film, tutta l’inquadratura è invasa dal verde: la donna scavalca una piccola passerella in un campo mentre torna a casa, e lo scorrere di un ruscello sotto di lei rende il quadro quasi irreale. In lontananza si avvista Yvon che la sta seguendo.

Il colore come voce narrante, il rosso per esempio, grazie al quale sfumano i concetti: l’onestà, la giustizia e il crimine.

Il colore come voce narrante, il rosso per esempio, grazie al quale sfumano i concetti: l’onestà, la giustizia e il crimine.

Lei è vedova e vive con un figlio invalido e con suo un burbero padre, ex pianista (in realtà un vero pianista, Michel Briguet, che esegue la Fantasia cromatica e fuga BWV 903 di Johann Sebastian Bach). Tutto finirà male e sanguinosamente, ma non prima di alcuni commoventi momenti di semplice grazia, come quando Yvon aiuta la donna a stendere il bucato all’aperto dopo aver raccolto nocciole dai rami degli alberi per poi sgranocchiarle insieme. Sono nuovamente le mani ad assumersi il compito principale del racconto, reiterando la loro presenza, vera ossessione per Bresson, forse perché come sostenne un altro regista, Philippe Garrel, manifestano il lavoro manuale dell’inconscio. Mani, qui, che afferrano denaro, che impugnano un volante, che aprono lettere, che pigiano i tasti di un bancomat, che frugano nei registratori di cassa e mille altri gesti che non sfuggono all’occhio cinematografico di Bresson, che scruta ante litteram al pari di una telecamera nascosta, o almeno a uno spettatore del ventunesimo secolo restituisce anche questa sensazione. Esemplare la sequenza della messa per i detenuti, quando avvengono furtivi scambi di materiale vario tra i presenti, incluso (non poteva mancare la blasfemia) materiale pornografico, un passaggio continuo da una mano all’altra, mentre in sottofondo si ascoltano le parole recitate in latino dal sacerdote. A questo proposito, va qui ricordato il delizioso corto realizzato dal filmaker coreano Kogonada, Hand of Bresson (2014), carrellata di mani in azione nei film del francese che rende assai bene l’idea del ruolo che rivestono in quella cinematografia.

Sul rapporto misterioso intrattenuto dalla donna con Yvon va sottolineato che lei ha compreso da subito di avere a che fare con un assassino. Ignoriamo come ne sia a conoscenza, ma l’intero film procede per scarti e transizioni paratattiche; lei lo sa, e gli chiede ragione del suo gesto. “Mi ha dato un brivido”, risponde Yvon, riassumendo in una battuta montagne di parole sulla natura del serial killer. Minimalismo, appunto, d’altronde in L’Argent l’aderenza tra forma e contenuto è al massimo grado.

La magnifica ossessione di Robert Bresson: le mani.

La magnifica ossessione di Robert Bresson: le mani.

Una notte, Yvon uccide tutti. Quando si reca nella camera della donna le chiede: “Dove sono i soldi?” Fa oscillare l’ascia (ancora mani in primo piano) e vediamo la lampada da comodino cadere e poi il sangue schizzare sul muro. Slasher d’autore, una volta di più, una sintesi affidata a un’inquadratura brevissima. È l’apologo finale sulla natura corruttrice del denaro, che miete la più innocente delle vittime: la donna è l’unico personaggio del film che non prende ma dà, dona (lavora, accudisce, ospita), è una persona che afferma “se fossi Dio, perdonerei il mondo intero”. Sarà che il denaro è “l’anima del mondo” come già si recitava in Volpone (1606) di Ben Jonson, ma verrà uccisa.

Nella scena finale, Yvon visita un ristorante, ordina da bere e poi, ancora con tracce di sangue indosso, si consegna alla polizia. Che abbia ucciso per pietà, per compassione la donna condannata a una vita di soli obblighi, liberando lei e sé stesso per interposta persona? Oppure si tratta di un act gratuite, di quelli che affondano la loro tradizione in nobili autori, come Dostoevskij, Andrè Gide, Albert Camus e altri ancora. Chissà?

Il gesto di Yvon resta un enigma ed è per questo inquietante, come deve essere il grande cinema.