|

I l senso del cognome è per definizione

ciò che socializza la persona con i suoi stessi antenati

attestandone contemporaneamente l’esistenza di fronte alla

società. Infatti, se è vero che esso risulta in

apparenza più generico, è anche vero che, nella

sua collocazione sociale, paradossalmente, assume e fornisce una

maggiore identità rispetto al nome, quest’ultimo

definendo una sorta di ‘finta’ individualizzazione.

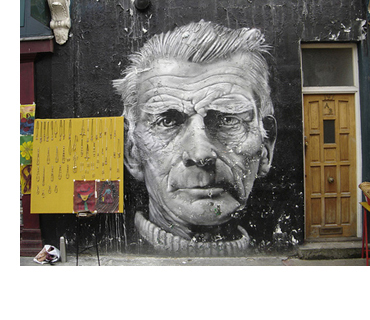

Mercier e Camier. Due cognomi, o forse, alla francese, dovremmo dire nomi,

dalla desinenza che indica spesso un mestiere. Se si fossero chiamati

Pierre e Jean, per citare due appellativi tra i più noti,

quanti Pierre e Jean, in senso formale, avrebbero potuto o potrebbero

esserci? Invece qui il cognome, necessariamente legato soltanto in

senso virtuale a una loro discendenza, presuppone certo una possibile

ascendenza: un padre Mercier, un nonno Mercier, un bisnonno Mercier, e

così via, e ugualmente per Camier. Entriamo subito nella

contraddizione all’interno dei due personaggi protagonisti e

di questa stessa opera beckettiana; infatti il cognome, che sembra dare

uno spessore genealogico, decreta qui una doppia assenza, o mancanza.

Totalmente estranei, fino alla narcosi, dai tratti dichiaratamente meno

confidenziali, si muovono con la loro propria specificazione sociale

tramite i passi e l’andatura di una negazione sociale:

estranei persino l’uno all’altro.

Accadeva allora, ora a Mercier, ora

a Camier, di sprofondare talmente nei propri pensieri che la voce di

uno, riprendendo il discorso interrotto, era impotente a strappare

l’altro alla sua meditazione, o a farsi udire. Oppure

accadeva che, giunti simultaneamente a conclusioni sovente opposte, si

mettessero simultaneamente a parlare. Succedeva spesso, in questi casi,

che uno cadesse in catalessi prima che l’altro avesse potuto

terminare il proprio resoconto. Di tanto in tanto si guardavano,

incapaci di pronunciare una parola, completamente svuotati. Fu alla

fine di uno di questi torpori che rinunciarono a spingere

più avanti la loro ricerca, almeno provvisoriamente.

(Beckett, 1971, pag.20).

Non si tratta quindi di un’assenza di

interiorità nei termini di una meditazione o rielaborazione

interiore; mentre al parlare distonico la letargia si aggiunge come

elemento di ulteriore straniamento, subentra la supposizione di un

mondo interiore – seppure di

un’interiorità quasi del tutto ignota, persino a

se stessa – con il verificarsi di una concentrazione su un

punto, sorta di vuoto pieno: il pieno della meditazione, il vuoto del

contenuto. Non si tratta quindi di un’assenza di

interiorità nei termini di una meditazione o rielaborazione

interiore; mentre al parlare distonico la letargia si aggiunge come

elemento di ulteriore straniamento, subentra la supposizione di un

mondo interiore – seppure di

un’interiorità quasi del tutto ignota, persino a

se stessa – con il verificarsi di una concentrazione su un

punto, sorta di vuoto pieno: il pieno della meditazione, il vuoto del

contenuto.

Eccoci così di fronte all’ulteriore

contraddizione tra apparenza e realtà ipotetica , la cui

scenografia – per usare un termine la cui derivazione

teatrale denuncia tutto l’irrealismo

dell’antiromanzo – si configura vagamente come

città o paesaggio di campagna presente allo sguardo, entro

il cui spazio gli incontri e le conseguenti relazioni sono puramente

accidentali.

|

Mercier e Camier,

Mercier e Camier,