Dopo lo splendido cofanetto di quattro cd pubblicato dalla Impulse nel 1997 comprendente i concerti al Village Vanguard nelle serate dell’uno, due, tre e cinque novembre del 1961 ecco venir fuori dalla New York Public Library un altro prezioso documento sonoro che getta ulteriore luce sul sorprendente (e assai discusso) quintetto di John Coltrane con al fianco Eric Dolphy. Evenings At The Village Gate, questo il titolo, pubblicato anch’esso dalla Impulse a fine luglio 2023, contiene registrazioni di due serate, entrambi dell’agosto 1961, nello storico locale di New York. Oltre a Dolphy al flauto, clarinetto basso e sax contralto, erano della partita McCoy Tyner al piano, Elvin Jones alla batteria e Art Davis e Reggie Workman al basso, in pratica la stessa formazione del precedente cofanetto ma in questo caso senza ulteriori ospiti. La scaletta dei brani contiene alcuni classici come My Favorite Things, Impressions, Greensleeves, un brano di Benny Carter, When Lights Are Low, spesso suonato in quel periodo a New York nelle jam sessions, e una versione live, pubblicata qui per la prima volta, di Africa, con doppio contrabbasso.

Il quintetto di Coltrane e Dolphy è stato dipinto, all’epoca, come un esempio di anti jazz (John Tynan, il condirettore di Down Beat, la storica rivista jazz statunitense, così definì il gruppo nel novembre del 1961 sulle pagine del magazine), e spesso trovò critiche e disapprovazioni durante i concerti, cosa che probabilmente contribuì alla fine di questa esperienza. Fortunatamente la storia ha provveduto a ristabilire il giusto peso ed equilibrio ad una formazione stellare, senza ombra di dubbio, che seppur in poco tempo e con scarse documentazioni ufficiali ha rappresentato uno dei momenti più alti della storia del jazz, e non solo.

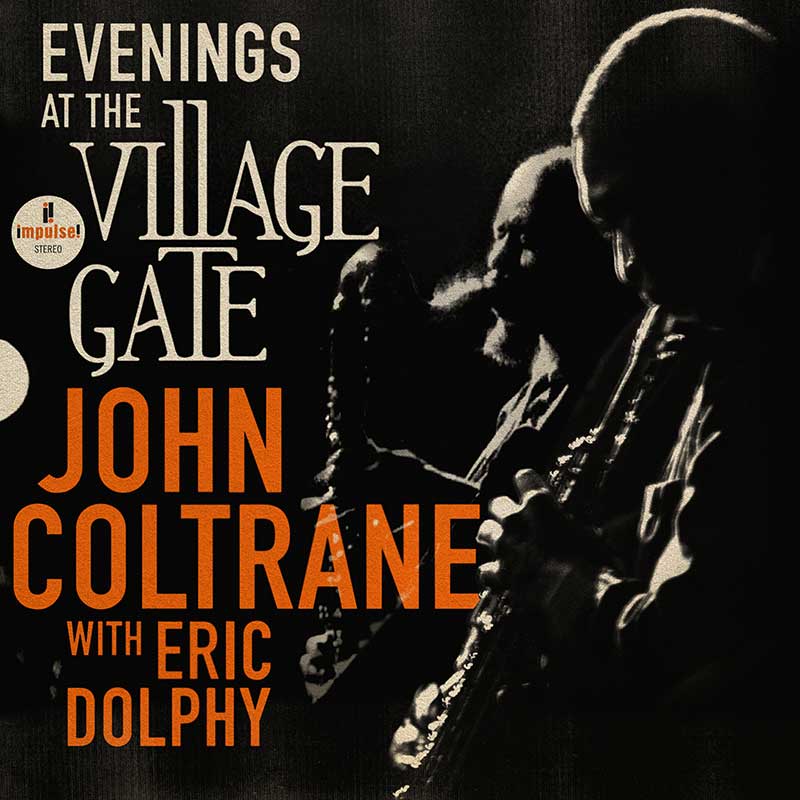

Foto di Herb Snitzer / Cortesia Universal Music Group – Classics & Jazz Italia.

Foto di Herb Snitzer / Cortesia Universal Music Group – Classics & Jazz Italia.

I due musicisti, Coltrane e Dolphy, si erano conosciuti già alla metà degli anni Cinquanta ma solo agli inizi degli anni Sessanta, a New York, riescono a collaborare stabilmente, prima con le session di Africa/Brass e Olè, nel maggio del 1961 e poi proprio in questo quintetto. E lo fanno in un momento cruciale, quando il jazz, sulla spinta delle musiche di Ornette Coleman, comincia a mutare in profondità la propria estetica. Momento cruciale soprattutto per Coltrane, uscito dall’esperienza davisiana e alla ricerca di nuove prospettive per la sua musica. Da questo punto di vista la vicinanza con Dolphy risulterà determinante per il sassofonista di Hamlet. Per quanto riguarda Dolphy, il trovarsi al fianco di un musicista già famoso e con la voglia di esplorare nuove avventure contribuì all’approfondimento del suo stile e all’affinamento di molte sue intuizioni. In effetti i due portano avanti la loro collaborazione in questo quintetto su basi parzialmente differenti: se per Dolphy si trattava di confermare e sviluppare ulteriormente quel suo particolare approccio improvvisativo che già era stato sperimentato in diversi e spesso contrastanti ambiti, per Coltrane invece era l’inizio di un percorso veramente differente dal suo recente passato, un viaggio che lo porterà assai lontano e che, per certi versi, inizia proprio da qui.

Verticalità ed orizzontalità

“Il paradosso attuato dal quintetto Coltrane-Dolphy sta infatti proprio qui: i due fiati del gruppo sembrano indicare strade, ovvero soluzioni espressive, deliberatamente opposte”

(Sessa, 2006).

Le parole di Claudio Sessa, riferite all’album Olè, possono essere praticamente adottate per l’intera durata dell’esperienza del quintetto, e quindi anche a quest’ultimo lavoro. In realtà l’obiettivo, per i due musicisti, rimane lo stesso: forzare i confini estetici del jazz, rompere la gabbia armonica che comportava un isterilimento improvvisativo ed espandere suoni, note e timbri in assoluta libertà, dando massimo valore all’interplay e alla ritmicità. A differenziarsi è il percorso e l’approccio con i quali giungono all’obbiettivo. Coltrane parte dall’esperienza modale, forza e sperimenta le scale fino a giungere a un’estasi visionaria, una sorta di trance creativa. Dolphy lavora sugli accordi inserendo intervalli ampi, note estranee, frasi onomatopeiche, un lavoro che parte dalla verticalità armonica per costruirne un’altra, dissonante eppur rispondente, a suo modo, alla griglia del brano: un tratto che potremmo definire in parte cerebrale, di maggiore complessità. Proprio su When Lights Are Low, un classico AABA, la differente modalità improvvisativa è più evidente: dove Dolphy stravolge la griglia armonica pur complessivamente rispettandola e con il clarinetto basso esplora intervalli anomali (grazie anche al fatto che lo strumento non ottaveggia e l’uso del portavoce di per sé favorisce un intervallo ampio), Coltrane tenta di modalizzare il brano provando a uniformare la struttura in modo da raggiungere quell’estasi tipica del suo fraseggio. Il suo solo è nettamente più breve e qua e là affiorano momenti che aderiscono armonicamente all’andamento del brano. Basta poi ascoltare l’improvvisazione di McCoy Tyner per constatare la distanza dei due fiatisti dall’approccio classico improvvisativo di derivazione boppistica.

Ancora più interessante è analizzare il cavallo di battaglia di Coltrane, quel My Favorite Things pubblicato solo pochi mesi prima e assurto già a grande successo: qui Dolphy è al flauto e il suo lungo assolo mostra la grande capacità del musicista di lavorare su uno strumento ancora inusuale nella tradizione jazzistica, elaborando un paesaggio astratto, anche qui ricco di frasi reiterate, sibili, intervalli atipici e irregolari, mentre Coltrane esplode in un flusso istintivo, solo qua e là intervallato da fasi consonanti che danno ancor più risalto alla dimensione trance della sua musica, una continua ricerca di espandere i confini, superarli, abbatterli. Mentre la modalità dolphiana è matura, sicura, sperimentata in contesti differenti ma sempre apprezzata (Mingus docet), la ricerca coltraniana è agli inizi anche se mostra già la sua inequivocabile forza e il grande fascino che produrrà in futuro sia sugli ascoltatori che sugli altri musicisti. Il problema è che probabilmente i tempi non sono ancora maturi e la fredda accoglienza se non proprio il rifiuto porrà termine, momentaneamente, a questa esperienza. Se Dolphy continuerà, anche dopo lo scioglimento del quintetto, a lavorare sulla sua estetica già in gran parte compiuta, certo con difficoltà di ingaggio e con poco riscontro di pubblico (ma ampiamente apprezzato dagli altri jazzisti), Coltrane si prenderà una pausa e tornerà, per alcuni versi, indietro, registrando gli album con Duke Ellington, con il cantante Johnny Hartman, e lo struggente Ballads: splendidi dischi ma certo lontani dalla musica del quintetto.

L’esperienza dei due contrabbassi

Nel booklet di Evenings at The Village Gate, Reggie Workman ricorda così la collaborazione a quel quintetto:

“Fu nel febbraio del 1961 che entrai per la prima volta nel gruppo di John. Poco dopo, lui iniziò a sperimentare con un secondo bassista. E capitò diverse volte, come a Chicago con Donald Garrett (che mi sostituì quando mi feci venire le vesciche sulla mano destra suonando così forte) e al Cork N’ Bib, e poi al Village Gate con Art Davis. Credo che l’idea di utilizzare due bassi fosse un’estensione di diverse cose, incluso ciò che stava accadendo con i musicisti di Chicago, e soprattutto l’ascolto di molta musica africana. John diceva: «Vogliamo farvi suonare, tu e Art, come un coro di tambu- ri», così diatonicamente accordati, allo stesso modo in cui i tamburi hanno armonici, ma non necessariamente in sin- tonia con i fiati. Uno di noi manteneva la pulsazione, l’altro esplorava e si integrava con ciò che stava accadendo con i fiati. Essendo un musicista classico, Art stava nella parte alta del contrabbasso suonando nella prima posizione, quella del pollice, mentre io mantenevo il groove, le fondamenta” (traduzione di Luca Conti/Musica Jazz, cortesia Universal).

In uno disco complessivamente di altissimo livello, la versione live del brano Africa, qui per la prima volta pubblicata, è forse la punta di diamante di questo lavoro. Con Coltrane al tenore e Dolphy all’alto, i due sassofonisti mostrano nitidamente le loro diverse modalità improvvisative, supportati da un muro poliritmico che avvolge l’intera musica. Pur se leggermente penalizzati dalla qualità della registrazione, Art Davis e Reggie Workman intrecciano i loro strumenti in una sorta di giungla ritmica, coinvolgendo in questa dimensione il piano di McCoy Tyner e ovviamente la batteria di Elvin Jones. Largo spazio è lasciato alle improvvisazioni dei due contrabbassisti, a dimostrazione dell’importanza di questa intuizione, e la ritmicità assume un ruolo preponderante nell’economia del brano. La fascinazione per le musiche di origine africana così come per quelle dall’India, comportano una valorizzazione del cosiddetto bordone, suonato da Reggie Workman e dal piano di Tyner, e una sovrapposizione di elementi ritmici e melodici, ai quali si aggiungono le improvvisazioni contrappuntate e incalzate dall’incessante e impetuoso drumming di Elvin Jones. Una sorta di multistrato dinamico che porta a una dimensione estatica, ipnotica, in fondo la vera cifra stilistica del Coltrane free, e che sperimenta per la prima volta proprio in questo quintetto, con al fianco Dolphy.

Espressività travolgente

A completare questo prezioso album c’è una travolgente versione, al solito diremmo, di Impressions, con le improvvisazioni al soprano di Coltrane e al clarinetto basso di Dolphy che oltrepassano spesso i confini tra consonanza e dissonanza, e un elegante solo di McCoy Tyner, oltre ad una altrettanto irresistibile Greensleeves, ad arricchire la fascinazione per le musiche di derivazione popolare che forniscono la giusta cornice alle scorribande dei solisti di turno. Ancora un elemento analitico: Dolphy è forse l’unico che riesce a inserire le modalità improvvisative del free jazz storico anche in ambiti più tradizionali, non solo in quelli avanguardistici o propriamente free, mentre gli altri musicisti costruiscono intorno al loro linguaggio un contesto appropriato, una propria musica dove poter espletare e sviluppare la loro particolare modalità espressiva. Archie Shepp, Cecil Taylor, Albert Ayler, Ornette Coleman, solo per citarne alcuni, raramente si trovano in contesti tradizionali: ciò che suonano prevalentemente è la loro musica, e nel suo contesto elaborano la propria estetica. Coltrane fa certamente parte di quest’ultimo approccio, anche se la sua statura lo pone per certi versi oltre e fuori questa approssimativa classificazione. L’esperienza del quintetto rappresenta il primo tentativo di costruire, a partire dalla modalità, una cornice in grado di liberare la sua travolgente forza innovativa, un’espressività in grado di gettare luce e attenzione a tutta la rivoluzione free.

In definitiva un altro preziosissimo tassello che contribuisce a illuminare un’esperienza di rara audacia purtroppo non pienamente apprezzata all’epoca, e una conferma del peso straordinario che i due musicisti hanno avuto nelle sorti della storia del jazz. Preziosa la riflessione di Lakecia Benjamin riportata anch’essa nel booklet dell’album:

“All’ascolto di questa musica la mia prima impressione è stata – e non lo dico in senso negativo – che si trattasse di due band in una! C’è un diverso approccio, a seconda di chi è al proscenio. Quando si tratta di Dolphy, suonano brani veri e propri. Con Coltrane, invece, è tutt’altro. Ma non c’è un leader in quanto tale. È un set dal vivo, ma è quasi come se si trovassero in studio mentre provano a far funzionare le cose e non ci sono ancora riusciti. Stanno cercando di sfondare un muro e non credo che in questo muro c’entri qualcosa Reggie, che suona esattamente ciò che dovrebbe suonare. È lui a fungere da àncora. Oppure, chissà, non sono ancora pronti ma ci manca poco. Lo avverto soprattutto in Africa e in My Favorite Things. È un’autentica ricerca spirituale”

(traduzione di Luca Conti/Musica Jazz, cortesia Universal).

- Coltrane, The Complete 1961 Village Vanguard Recordings, Impulse, 1997.

- The John Coltrane Quartet, Africa/Brass, Impulse, 2020.

- John Coltrane, Olè Coltrane, Atlantic, 2000.

- John Coltrane, Impressions, Impulse, 2021.

- Ekkehard Jost, Free Jazz, L’Epos, Palermo, 2006.

- Lewis Porter, Blue Trane. La vita e la musica di John Coltrane, Minimum Fax, Roma, 2018.

- Claudio Sessa, Il Marziano del Jazz. Vita e musica di Eric Dolphy, Luciano Vanni Editore, Collescipoli (TR), 2006.