Nel quinto secolo la Gallia era già ufficialmente cristiana da alcuni decenni ma il processo di diffusione della nuova religione procedeva in modo dissonante da quello descritto dalle fonti, quasi esclusivamente autori cristiani impegnati a esaltare le vittorie della fede sui culti pagani. Spesso l’opera di proselitismo di vescovi e missionari non poteva in effetti andare molto al di là dell’imposizione del battesimo, specie nelle campagne dove la mancanza di un clero istruito e la carenza di edifici di culto rendevano il processo della conversione quanto mai difficile, al punto le speranze dei santi predicatori rischiavano di andare incontro a cocenti delusioni. Nonostante la buona volontà di vescovi e missionari, tra la popolazione della Gallia continuarono dunque a riscuotere un certo successo sia i tradizionali culti romano-ellenistici sia le pratiche le credenze riconducibili al passato celtico che la conquista e la progressiva romanizzazione non avevano obliterato del tutto. Oltre a questi culti autoctoni si imposero anche quelli delle varie popolazioni che penetrarono in Gallia in periodi successivi. Tra esse spiccavano le genti germaniche, alcune delle quali avevano già ufficialmente aderito al cristianesimo – per lo più ariano ‒ senza per questo spezzare i legami con il proprio passato pagano; ma vi erano anche etnie nomadi provenienti dalle steppe dell’Asia centrale come Unni e Alani, che nel loro movimento verso Occidente portarono con sé culti e rituali sorprendentemente compatibili con quelli preesistenti, come se le parti di una di una unità tornassero a ricomporsi. L’incontro tra il mondo celtico e il patrimonio mitico e rituale importato dalle popolazioni allogene diede vita a un ambiente religioso originale capace di resistere a lungo all’attività di evangelizzazione e di mantenersi ben riconoscibile nelle forme che il cristianesimo assunse in Gallia nei secoli tardo antichi e altomedievali.

Santi e sciamani, suggestivo libro di un giovane ricercatore normalista, Carlo Ferrari, vuole appunto scandagliare a fondo queste problematiche ed esordisce presentandoci un rituale sacrificale proveniente dalla Arras del IV secolo, nella Belgica Secunda, che prevedeva l’esposizione e la manipolazione di cadaveri – umani e animali – all’interno di un recinto sacro. L’attribuzione di un tale rito alla sola presenza popolazioni germaniche non sembra in grado di dare conto delle numerose e profonde analogie con un altro rituale, diffuso nella Gallia nord-orientale e sicuramente riconducibile alla tradizione celtica della regione.

Una delle maschere cervine ritrovate a Star Carr, in Inghilterra.

Una delle maschere cervine ritrovate a Star Carr, in Inghilterra.

L’esposizione della vittima esprimeva nei rituali celtici una delle principali modalità con cui nella Gallia pre-romana era eseguito il sacrificio animale e, in alcuni casi, anche umano; al momento della conquista esso venne progressivamente sostituito con il rito greco-romano della combustione delle ossa e delle viscere della vittima sacrificale (solo ed esclusivamente animale, ovviamente) ma la pratica dell’esposizione non si eclissò del tutto. Anche se alcuni degli elementi del rito praticato nel santuario di Arras sembrano riconducibili a un contesto religioso germanico, esso sembra però situabile a metà tra i due ambiti culturali e, secondo Ferrari, così interpretabile: rituale ancora praticato nel Nord della Gallia, in particolare nell’area dell’antico Belgio, esso si fuse con un tipo di tradizione più propriamente germanica, presente nella regione oltre che per l’arrivo di comunità provenienti dalla riva destra del Reno anche grazie a quella permeabilità che caratterizzava tale zona di frontiera.

Una tomba spettacolare

Succeduto al padre Meroveo, re della principale tribù dei Franchi Salii, Childerico I (ca. 436- ca. 481) è stato il primo sovrano storicamente accertato della dinastia dei Merovingi, dal 457 circa alla morte. Alla spettacolare tomba di Childerico a Tournai, non lontano da Arras, cuore del primo nucleo insediativo del regnum Francorum, scoperta il 27 maggio 1653 presso la chiesa di St. Brice a Tournai (Belgio) e identificata in base all’anello con sigillo con l’immagine e l’iscrizione Childerici regis, Ferrari dedica un importante e succoso capitolo del suo libro. Accanto al corpo del re franco furono ritrovati i resti di quello che con ogni probabilità doveva essere il suo cavallo da guerra (equus bellator). La descrizione sembra lasciare pochi dubbi: insieme con gli oggetti personali di Childerico simboli del potere militare e politico, nella tomba, adagiato accanto al corpo del sovrano, venne sepolto anche il suo cavallo, bardato di tutto punto, probabilmente dopo essere stato ucciso davanti al cadavere del padrone. Questi fatti sembrano rendere necessario un ridimensionamento dell’immagine romana di Childerico. Le sepolture di cavalli, infatti, piuttosto comuni nell’Europa centrale ed orientale e associate in particolar modo alla cultura nomadica dei cavalieri delle steppe, risultano invece estranee agli usi e alle tradizioni ellenistico-romane e in un certo senso incompatibili con il cerimoniale funebre di un generale dell’impero proprio per la loro connotazione inequivocabilmente barbarica.

Cernunnos. Pilier des Nautes, I sec. d.C. Parigi, Musée de Cluny.

Cernunnos. Pilier des Nautes, I sec. d.C. Parigi, Musée de Cluny.

La dea Epona occupa un posto di rilievo tra le antiche divinità celtiche: dea della fertilità e dell’abbondanza, essa è anche strettamente legata al mondo dei morti, che protegge e guida nell’aldilà. Il suo attributo caratteristico, che la rende immediatamente riconoscibile, è il cavallo; il nome stesso, Epona, derivato dalla radice indoeuropea *ekw-os (latino equus, greco hippos, avestico aspa, vedico áśva) significa cavallo/giumenta. Oltre a ciò, l’importanza rituale del cavallo nella religione germanica persistette per un tempo lunghissimo, dalla preistoria fino al Medioevo inoltrato.

È ben noto il ruolo di assoluta rilevanza che il cavallo doveva rivestire nelle cerimonie divinatorie praticate dagli antichi Germani: secondo Tacito, gli auspici ricavati dai nitriti e dagli sbuffi dei cavalli consacrati alla divinità – cavalli candidi, non contaminati dal lavoro prestato all’uomo e nutriti dalla collettività – erano considerati i più veritieri, in quanto a differenza dei sacerdoti, che si ritenevano i ministri della divinità, i cavalli ne erano considerati i confidenti. Inoltre il cavallo era il principale animale sacrificale dei popoli germanici, soprattutto all’interno dei rituali di fertilità.

L’idea di accrescimento, di forza vitale, di rinnovamento appare infatti strettamente legata alla sua figura a partire dall’epoca più remota e in quest’ottica sono stati interpretati i numerosi resti equini attestati fin dal Neolitico nelle aree paludose dell’Europa centrale e settentrionale. Non a caso, proprio il cavallo veniva mangiato, insieme con il verro, durante la festività scandinava di Jól – un periodo di dodici giorni in prossimità del solstizio invernale consacrato al dio della fecondità Freyr e accompagnato da eccessi alimentari di ogni sorta. Affine alla funzione vitalistica e rigenerativa del cavallo è anche il suo valore apotropaico, come sembra attestare l’uso antico di seppellire cavalli interi o parti di essi – in particolare la testa – nei campi destinati alla coltivazione o in occasione della fondazione di edifici.

La figura del cavallo

Il cavallo, strumento di guerra e di sopravvivenza, quindi oggetto di venerazione, era un animale fondante la vita delle genti indoeuropee. Le fonti classiche parlano di una grande pianura nella Media (vasta regione dell’antica Persia nord-occidentale), chiamata Nisea, dove venivano allevati fortissimi destrieri. Il cavallo bianco è circonfuso di una grande sacertà, rileva Senofonte; e in una fonte avestica, il Bahrām Yašt, il possente dio guerriero Vǝrǝθraγna appare a Zarathuštra nelle sembianze di un cavallo bianco. Una sequenza apocalittica del pahlavi Zādspram, che ha delle strette affinità con la visione di san Giovanni a Patmos, descrive il dio Ohrmazd nella sua manifestazione ultima: alla fine dei tempi, egli apparirà nella notte, a cavallo di un destriero infuocato. Il testo di Apocalisse 19, 11-12 compendia tutti questi motivi: Cristo, immagine e incarnazione della Verità, appare nel cielo notturno in sella a un bianco e luminoso destriero, i suoi occhi sono come fiamme di fuoco, il suo capo cinto da diademi fiammeggianti. Ādur Gušnasp è uno dei quattro grandi fuochi sacri dell’impero sasanide: è il “fuoco del destriero” o “dello stallone”, cioè gušn-asp, (dal medio-persiano gušn = maschio e asp = cavallo), localizzato, secondo le fonti, nell’antica città di Shiz, l’attuale Taxt-e Sulaymān, nell’Azerbaigian, un tempio rilevante nella geografia sacra dell’impero sasanide.

Maschera con corna cervine ritrovata su uno dei cavalli sepolti nel tumulo di Pazyryk, nell’Altai, IV-III sec. a.C. San Pietroburgo, Museo dell’Hermitage.

Maschera con corna cervine ritrovata su uno dei cavalli sepolti nel tumulo di Pazyryk, nell’Altai, IV-III sec. a.C. San Pietroburgo, Museo dell’Hermitage.

La mitografia iranica utilizza anche l’immagine del cavallo quale ipostasi nella lotta tra i due principî, la luce e le tenebre. Nell’avestico Tištar Yašt, il mitico mare onirico Vouru.kaša è il campo di battaglia in cui lottano i due stalloni Tištrya e Apaoša, che si affrontano in tre scontri successivi, l’uno per ottenere e l’altro per impedire il libero flusso delle acque vivificanti ricolme di xvarǝnah-, lo splendore inafferrabile. I due destrieri, bianco Tištrya-Sirio e nero il demone e deforme Apaoša, agente di Ahriman, personificano un duello cosmico che va ben al di là di una tenzone combattuta simbolicamente per liberare le acque e favorire l’inizio della stagione delle piogge, ma si estende alla totalità della vita religiosa dell’Iran antico. Nella vicenda sacrale si colloca infatti l’oblazione liturgica del cavallo, azione dalle dirette corrispondenze nel mondo vedico. Erodoto narra che l’esercito al seguito di Serse officiò tale sacrificio per propiziarsi il guado del fiume Strimone: in questa occasione i Magi, in quanto pharmakeusantes (avvelenatori), immolarono un grande quantità di cavalli bianchi come rimedio magico e farmaco per lenire e avvelenare l’impeto del fiume. I testi vedici teorizzano infatti un puruṣamedha, un “sacrificio umano” contrapposto a un aśvamedha, il “sacrificio del cavallo”, realmente praticato.

Universo simbolico comune

Anche l’etimologia di Arimaspi (Arimaspoi), il mitico popolo incontrato da Aristea di Proconneso, uno dei più noti viaggiatori estatici e sciamani dell’antichità (VII sec. a.C.), pare riconducibile a tale universo simbolico. Il nome Arimaspi sembra infatti legato all’avestico aŋra (avverso, nemico, greco ōstēs); la parola iranica da cui proviene il nome dell’avversario per eccellenza Aŋra mainyu, lo “Spirito malvagio”, Ahriman in medio-persiano. Inoltre, tutte le fonti concordano nel descrivere gli Arimaspi quali valorosi guerrieri a cavallo di fortissimi destrieri, se non come cavalli loro stessi; non a caso la desinenza aspā-/aspī- in avestico significa proprio “cavallo, destriero”. Arimaspi sarebbe quindi la recezione greca dell’avestico *Aŋra.aspī, i “destrieri nemici”, significato in perfetto accordo con la mitografia iranica, che utilizza l’immagine del cavallo quale ipostasi nella lotta tra la luce e le tenebre. È notizia diffusa che presso i missionari cristiani il consumo di carne di cavallo fu considerato per molto tempo un indizio di paganesimo: ancora nel X secolo il re norvegese Haakon il Buono, sulla via della conversione, fu costretto a mangiare un pezzo di fegato di cavallo, cosa che bastò ai suoi sudditi pagani per convincersi che egli fosse ancora rimasto fedele ai culti tradizionali.

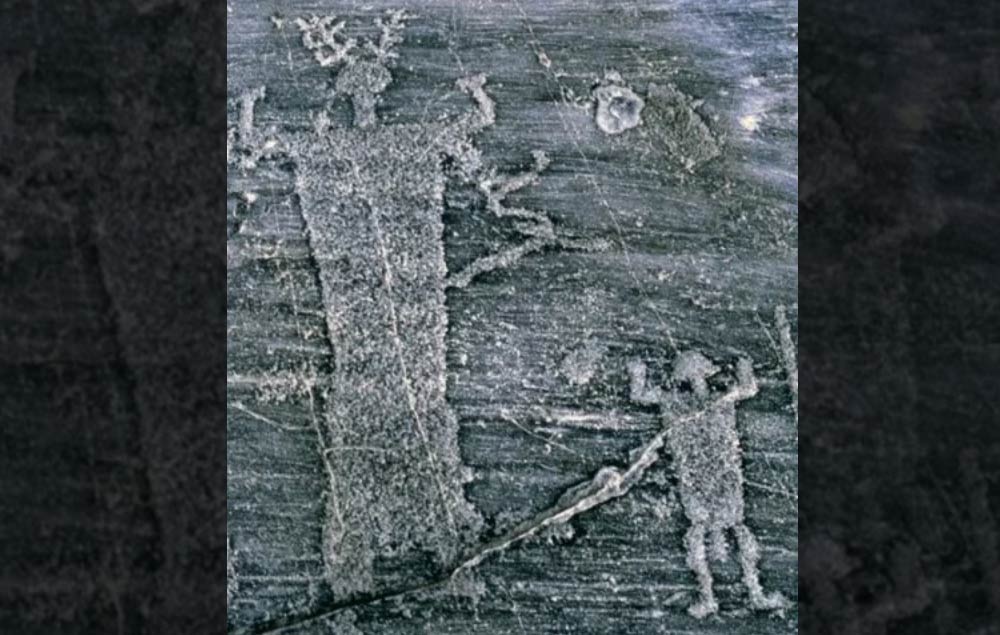

Petroglifo da Alta, Norvegia, 4000-2000 a.C. Particolare: scena di resurrezione dell’alce.

Petroglifo da Alta, Norvegia, 4000-2000 a.C. Particolare: scena di resurrezione dell’alce.

Ampiamente attestato in ambiente germanico è ancora il ruolo psicopompo del cavallo. Su una stele funeraria ritrovata a Tängelgärda, sull’isola di Gotland, risalente al 700 d.C. circa, è rappresentato quello che sembra essere il viaggio del guerriero morto nell’oltretomba: nel primo episodio, raffigurato nella parte superiore della stele, il guerriero accompagnato dal proprio cavallo viene ucciso nel corso di un combattimento; egli viene dunque trasportato da un corteo funebre sul dorso del cavallo di Odino, Sleipnir, dotato di otto zampe; successivamente è rappresentato di nuovo armato, in sella al proprio cavallo, salutato dalla folla, mentre si dirige verso la nave che lo condurrà al Walhalla.

Tenendo conto della cautela con cui si dovrebbe contestualizzare la figura dello sciamano quale manipolatore di stati modificati di coscienza che implicano viaggi ed esperienze in mondi e dimensioni parallele, si può dire che presenza di elementi sciamanici anche nella cultura germanica è cosa da tempo rilevata; tra di essi il cavallo a otto zampe sembra essere uno dei più evidenti, in quanto il galoppo e le velocità vertiginosa sono l’espressione tradizionale del volo, cioè dell’estasi sciamanica. È noto che nella mitologia germanica l’albero cosmico, porta di comunicazione tra gli universi, è chiamato Yggdrasil, letteralmente “cavallo di Yggr”, quest’ultimo essendo uno degli epiteti del dio Odino, il “terribile”.

Nell’Edda poetica si dice che Odino si impiccò a questo albero rimanendovi appeso per nove notti allo scopo di ottenere la conoscenza delle rune, e significativamente l’Ynglingatal (stanza 9 e 12) chiama gli alberi da forca “cavalli”: le popolazioni proto-germaniche avrebbero adottato l’immagine del cavallo sciamanico – mezzo di comunicazione mistico e con l’aldilà – attraverso il contatto con gli Sciti dell’Europa orientale.

Cultura orientale e tradizione celtica

Nell’interpretazione di Carlo Ferrari il monumento funebre di re Childerico ha quindi adottato un linguaggio simbolico capace di rivolgersi contemporaneamente alle diverse componenti della società della Gallia nord-orientale sul finire dell’impero, insieme a una tradizione romana e a una tradizione germanica altrettanto evidente: nella tomba sono ravvisabili anche elementi propri di una cultura nomadica orientale, oltre che il recupero di una tradizione locale celtica. Uno dei caratteri distintivi e peculiari della tomba di Childerico – la sepoltura cioè, insieme col re, della sua cavalcatura personale – non può così interpretata in alcun modo come un semplice elemento del corredo funerario, ma va intesa come espressione di una specifica credenza religiosa legata al ruolo psicopompo dell’animale nella cultura germanica.

Il capitolo successivo è dedicato alla regione della Gallia dove forse con maggior tenacia si era conservato il patrimonio culturale celtico nei secoli di dominazione romana – ovvero l’Armorica. Essa fu uno dei centri principali delle rivolte contadine, note con il termine di Bagauda, che interessarono la Gallia e la Spagna nel corso del III e V secolo e furono caratterizzate da un’opposizione netta alla dominazione romana, oltre che da un recupero delle tradizioni celtiche locali. Per Bagaudi infatti si intendono le bande di pastori e agricoltori che, impoveriti dai tributi, sconvolsero le campagne delle Gallie dal 283 d.C. sino al V secolo inoltrato.

Scultura lignea proveniente da Changsha (capoluogo della provincia dello Hunan, Cina), IV-III sec. a.C. Londra, British Museum.

Scultura lignea proveniente da Changsha (capoluogo della provincia dello Hunan, Cina), IV-III sec. a.C. Londra, British Museum.

In una delle peregrinazioni nel territorio della diocesi di Tours, poco dopo l’elezione a vescovo della città, l’ex soldato Martino s’imbatté per caso nella sepoltura di un uomo fraudolentemente ritenuto dagli abitanti locali un santo martire. “Ma Martino – racconta il suo biografo Sulpicio Severo – non credendo alla leggera a una tradizione incerta, si mise a domandare con insistenza ai presbiteri e ai chierici più anziani d’indicargli il nome del martire e la data della sua passione” (Sulplicio Severo, 1988). Era turbato – continua il biografo – dal momento che la tradizione si mostrava oscura su questo punto. Non osando, tuttavia, abolire il culto dell’ignoto martire senza un’indagine accurata, Martino decise prudentemente di astenersi per qualche tempo dal frequentare il luogo, per non dare l’impressione di avallare la devozione del volgo. Ma ecco che un giorno, accompagnato da alcuni fratelli, Martino si recò al sepolcro, pregando il Signore di mostrargli chi fosse sepolto lì e quali fossero i suoi meriti. La scena che seguì ricorda un vero e proprio rito necromantico, affine all’episodio omerico della nekyia: il santo rivoltosi alla sua sinistra vide stare lì appresso un’ombra sordida, truce. Con fare perentorio ingiunse al fantasma di rivelarsi: era stato un brigante, giustiziato per le sue colpe; nulla aveva in comune con i martiri, dato che a loro spettava la gloria, a lui la punizione. Era del resto incredibile, per quanti assistevano alla scena, sentire la voce di uno che parlava, e tuttavia non vedere nessuno. Allora Martino raccontò loro ciò che egli aveva potuto vedere e ordinò di rimuovere da quel luogo l’altare, liberando in tal modo il popolo dall’errore di quella superstizione. Richiamato al mondo dei vivi dai poteri teurgici di Martino, il falso martire si rivela per quello che era veramente: un brigante, scambiato per un santo dal popolo dopo la sua esecuzione. Ma il popolo era caduto veramente in errore? In realtà il brigante era probabilmente uno di quei Bagaudi, ribelli al potere costituito prima romano poi cristiano; lo sfondo celtico confluì quindi in leggende e racconti relativi ai santi cristiani.

Ritrovamenti significativi

Nel villaggio gallico di Acy-Romance, nelle Ardenne, sono state rinvenute numerose piccole fosse che contenevano i pali di sostegno delle abitazioni. All’interno del villaggio si distingue però una sorta di recinto, di forma trapezoidale, di circa mezzo ettaro di superficie, che doveva verosimilmente ospitare delle cerimonie pubbliche rituali, quasi sicuramente dei banchetti. All’incrocio formato dall’incontro di due vie che costeggiano i lati di questo recinto sono state scoperte diciannove fosse poco profonde, in ognuna delle quali sono stati rinvenuti i resti di un individuo in posizione accovacciata, a volte quasi raggomitolata. La posizione dei corpi, l’appiattimento dello scheletro, la conservazione di tracce di pelle e di un buon numero di articolazioni sembra indicare che questi individui sono rimasti esposti all’aria, probabilmente appesi a dei pali, per un tempo piuttosto lungo. È inoltre assai verosimile, data la profondità minima delle fosse nelle quali sono stati ritrovati i corpi, che nessuno, una volta sopraggiunta la morte e staccatosi il cadavere dal palo, abbia provveduto a seppellire quello che rimaneva di essi.

Cernunnos con Apollo e Mercurio. Si noti il sacco di monete da cui sembrano abbeverarsi il toro e il cervo ai piedi della divinità. Reims, Musée Saint-Rémi.

Cernunnos con Apollo e Mercurio. Si noti il sacco di monete da cui sembrano abbeverarsi il toro e il cervo ai piedi della divinità. Reims, Musée Saint-Rémi.

Nelle zone della Gallia controllate dai ‘ribelli’ Bagaudi tali sembra fossero le pene capitali comminate nei loro tribunali: l’esposizione dei cadaveri si spiega nelle fonti come la necessità di scrivere la pena “sulle ossa del colpevole”, un’ipotesi che spinge la ricerca in una direzione completamente diversa, quella dei contatti delle popolazioni della Gallia con le culture nomadiche provenienti dall’Asia centrale. Presso i Bagaudi, secondo il Ferrari, le sententiae capitales potrebbero effettivamente essere state scritte negli ossi – per esattezza nelle scapole degli animali, dalla cui lettura veniva fatta dipendere la sorte di chi era giudicato. La procedura doveva certo apparire rozza ed efferata agli occhi dell’élite gallo-romana, ma doveva anche essere sufficientemente nota da permettere a un osservatore esterno un veloce riferimento a essa quando si trattava di delineare i caratteri di una società ormai lontana dalla civiltà e dal diritto di Roma.

La pratica divinatoria della scapulimanzia è di origine centro-asiatica ma la sua presenza nell’Armorica del V secolo non deve sorprendere troppo, tenuto conto che mercenari unni erano già impiegati in Occidente a partire almeno dalla seconda metà del IV secolo e che – soprattutto – tra i principali contingenti barbarici che presero parte, insieme a Vandali e Svevi, figuravano proprio gli Alani, una popolazione nomade proveniente, come gli Unni, dalle steppe dell’Asia centrale.

Processi di fusione etnica e culturale

Appartenenti al sottogruppo scitico della famiglia iranica orientale, gli Alani possono essere considerati a buon diritto i discendenti degli Sciti e, soprattutto, dei Sarmati e come i loro predecessori praticavano anch’essi uno stile di vita sostanzialmente nomadico, dedito alla pastorizia e alla guerra. Dalle loro sedi originarie, sparse su un territorio immenso – dal Mar Nero al Mar Caspio – gli Alani cominciarono a espandersi, a partire dal II-III secolo d.C., verso Occidente, entrando sempre di più in contatto con le popolazioni germaniche orientali, come i Goti, e dando così avvio a quel processo di scambi culturali e di fusione etnica che sul finire del IV secolo subì un’improvvisa accelerazione. Ciò che importa sottolineare è che a partire almeno dai primissimi anni del V secolo erano presenti in Gallia popolazioni barbariche di origine centro-asiatica, come gli Alani, o popolazioni germaniche che per generazioni avevano convissuto a stretto contatto con popoli asiatici, come nel caso dei Goti: una volta entrate in Gallia, queste popolazioni barbariche potrebbero, da un lato, avere diffuso tra gli abitanti delle zone occupate usanze e consuetudini proprie, dall’altro – attraverso di esse – aver, per così dire, riattivato elementi culturali preesistenti.

L’ipotesi che il contatto con popolazioni barbariche abbia contribuito al riemergere di miti e tradizioni posti ai margini nei secoli di dominio romano – ma ancora attivi sul finire dell’impero – è ancora l’argomento del capitolo conclusivo dedicato a un rito ampiamente diffuso in periodo tardoantico, in particolare per l’area gallica – ovvero le mascherate animalesche inscenate per l’inizio del nuovo anno. Una di queste maschere, quella del cervo – talmente caratteristica da diventare parte di un’espressione idiomatica per riferirsi a questi travestimenti (cervulum facere) – è il risultato di una tradizione molto più antica, riconoscibile in diverse aree del continente eurasiatico, nella quale questo animale aveva un ruolo essenziale nei riti propiziatori delle comunità di cacciatori.

Calderone di Gundestrup, placca di Cernunnos. Copenaghen, Nationalmuseet.

Calderone di Gundestrup, placca di Cernunnos. Copenaghen, Nationalmuseet.

Negli ultimi secoli dell’impero romano e nei primi tempi dell’Alto Medioevo i travestimenti da animali in occasione dei festeggiamenti per l’inizio del nuovo anno erano documentati in diverse zone dell’Europa occidentale. Anche se gran parte della critica moderna li ritiene null’altro che chiassosi e grassi bagordi, in realtà dietro tale travestitismo rituale si cela in persistere di antiche tradizioni. Sul finire del IV secolo d.C., il vescovo di Barcellona Paciano (m. 390 ca.) scriveva per lamentarsi che l’opera da lui espressamente composta per reprimere l’abitudine di travestirsi da animali (nello specifico da cervo) durante i festeggiamenti per il nuovo anno aveva sortito l’effetto contrario: non solo chi si travestiva non aveva smesso di farlo, ma chi ancora non era a conoscenza di questa usanza aveva finito per apprenderla e aveva così cominciato a travestirsi a sua volta. In uno scritto più o meno degli stessi anni anche il vescovo di Milano, Ambrogio, alludeva alla pratica di travestirsi da cervo al principio del nuovo anno – sebbene i suoi toni fossero assai meno drammatici rispetto a quelli usati dal collega di Barcellona. Agli occhi del dotto Ambrogio quel costume doveva apparire come uno spasso popolare, un divertimento bizzarro per gente semplice, e nulla più.

Il cervo, dunque, è l’elemento fondamentale e costitutivo delle mascherate delle calende di gennaio; anche là dove esso non è espressamente citato non sembra irragionevole supporre che questa maschera svolgesse un ruolo importante. Ciò del resto non stupisce più di tanto se si pensa che in molte culture il cervo si trova al centro di una strutturata simbologia che lo rende particolarmente adatto a presiedere l’ingresso di una comunità nel nuovo anno. Simbolo solare per eccellenza, il cervo è associato alla figura del Sole non soltanto per la caratteristica forma dei suoi palchi, che con le loro ramificazioni richiamano la forma dei raggi e che, appena spuntati, sembrano quasi emanare luce propria grazie al sottile strato di velluto che li ricopre, ma ancor più per il particolare ciclo biologico dei palchi stessi che, caduti nel corso dell’inverno, rinascono ogni anno all’inizio della primavera, per poi raggiungere il massimo sviluppo nel corso dell’estate. Accanto a tale significato vi è poi quello – forse meno specifico ma ugualmente importante – legato all’idea di fertilità, che si concretizza nell’aggressività dimostrata dagli esemplari maschili nella stagione degli amori.

Rappresentazioni del dio Cernunnos

Un significativo contributo iconografico proviene direttamente dalla cultura celtica: nelle non molte raffigurazioni che ci sono pervenute (prevalentemente dal territorio gallico), il dio Cernunnos è in genere rappresentato come un uomo piuttosto anziano, barbuto e, soprattutto, provvisto di corna cervine. L’elemento delle corna è a tal punto caratteristico della figura di Cernunnos da risultare dirimente nell’identificazione del dio in sede iconografica: sebbene questi sia spesso fornito di altri attributi peculiari, che rimandano in qualche modo alle sue molteplici funzioni, le corna cervine sono una costante imprescindibile della sua immagine e qualificano, in un certo senso, la sua natura divina: Cernunnos risulta così essere il dio dalle corna nascenti, il dio cornuto.

L’elemento appariscente delle corna, oltre a rappresentare un segno di forte estraneità rispetto alla sensibilità religiosa romana (che non amava i teriomorfismi) andrebbe interpretato come una sorta di amplificazione del carattere divino e delle proprietà sovrumane di Cernunnos, un espediente iconografico di intuitivo riconoscimento della natura eccezionale dei suoi poteri. Si è già fatto cenno al significato di rigenerazione, connesso al culto del Sole, che è di solito associato all’immagine del cervo; è probabile che tale concezione costituisse una componente importante del culto di Cernunnos. Su un lato di una moneta d’argento del I secolo d.C. proveniente dall’Hampshire, nel sud dell’Inghilterra, è raffigurata una testa provvista di grandi corna da cervo, tra le quali è ben riconoscibile una ruota radiata, simbolo del Sole.

L’iconografia di Cernunnos mostra dunque i caratteri specifici di una divinità benevola e rassicurante, preposta al benessere di uomini e animali e dispensatrice di prosperità e ricchezza. È probabilmente questa una delle chiavi per interpretare i travestimenti adottati in occasione delle calende di gennaio: il desiderio di assicurare per sé, per la propria famiglia, per i propri beni, la protezione del dio-cervo. Ma, come sottolinea bene Ferrari, non era affatto questo l’ambito originario di questa divinità: il tratto profondamente straniante delle corna cervine e la vicinanza, fortissima, al regno animale inducono a pensare che egli fosse sostanzialmente estraneo – almeno in origine – sia al mondo agricolo che a quello del commercio. Una divinità rappresentata con i tratti caratteristici del cervo, preda di caccia per antonomasia, non poteva infatti che manifestare la sua funzione protettrice e dispensatrice in ambito venatorio.

Cernunnos. Graffito da Naquane, Val Camonica, IV sec. a.C.

Cernunnos. Graffito da Naquane, Val Camonica, IV sec. a.C.

La figura della divinità cervina e il simbolismo a essa connessa apparterrebbero dunque, da un lato, a un patrimonio culturale originario di civiltà legate alla caccia, e, dall’altro, a forme mitico-rituali, arricchite o rielaborate grazie alle relazioni intercorse tra le diverse comunità – cosa che spiegherebbe la loro longevità del tutto eccezionale.

Nelle società di cacciatori l’animale è considerato un essere superiore, divino e benevolo, e contemporaneamente una preda. La sua uccisione è necessaria ma è destinata a essere riequilibrata con la morte di un membro del gruppo umano. Nella cultura dei cacciatori il cervo alimentò un complesso simbolismo con rimandi sempre più elaborati all’ambito della fertilità e della rigenerazione ciclica, quest’ultima connessa in particolare con l’idea di una continuazione della vita dopo la morte.

Nello stesso ambito culturale il cervo diventa l’animale-guida in specifiche esperienze sciamaniche. Dunque è possibile rintracciare la permanenza in Europa, su un esteso spazio temporale, di una serie di motivi legati all’immagine del cervo, dapprima connessi principalmente con forme rituali propiziatrici della caccia, in seguito usati anche per rappresentare – a mano a mano che il sentimento religioso trovava espressioni più articolate e complesse – i tratti di un essere divino, signore della selvaggina, della fertilità e con potere anche sul mondo dei morti. Dal VII al II secolo a.C., su di un’area incredibilmente vasta, compresa tra la regione montuosa dell’Altai, nel cuore dell’Asia, e il Mar Nero, si assiste alla diffusione di armamenti, fibbie, elementi di vestiario, bardature di cavalli, etc., recanti l’immagine di un cervo, spesso dalle corna ipertrofiche e finemente lavorate; a seconda della particolare area climatico-ambientale in cui queste immagini sono state ritrovate si osserva il graduale adattamento degli originali tratti cervini a quelli di altre specie autoctone, come l’alce o le renna: tuttavia, è molto probabile che questi tipi iconografici vadano in ogni caso ricondotti a una matrice comune. È stato suggerito che questa eccezionale diffusione artistica dell’immagine del cervo nello spazio eurasiatico debba essere messa in relazione con l’espansione di genti iraniche quali furono gli Sciti.

A questo proposito è stato acutamente osservato che il termine “Sacia” con cui si designa l’etnia di origine iranica alla quale appartenevano anche gli Sciti, significa propriamente “cervo”: il nome si è conservato in osseto (discendente diretto della lingua parlata dagli Sciti) nella trascrizione sag, con il medesimo significato. La stessa radice si ritrova anche in altre lingue indoeuropee, con il significato di “corna” o “ramo”: Ferrari mette quindi bene in evidenza come il cervo sia stato in origine l’animale totemico dei Saci-Sciti.

Unico grande insieme linguistico

Da un altro lato, sulla base di alcune significative convergenze linguistiche è stata ipotizzata l’esistenza di una fase storica di intensi scambi culturali tra le popolazioni parlanti lingue proto-indoeuropee e popolazioni proto-uraliche; qualcuno ha persino proposto la categoria di lingue indo-uraliche, riferendosi cioè a un momento antecedente la fase di differenziazione, quando lingue indoeuropee e lingue uralo-altaiche non costituivano che un unico grande insieme linguistico. Quest’ultima proposta è stata in genere avversata; tuttavia, ciò non rende meno plausibile l’ipotesi che tra i due diversi gruppi linguistici siano esistiti, in una fase antecedente l’inizio delle cosiddette migrazioni indoeuropee, prolungati scambi culturali, avvenuti probabilmente in una zona di contatto collocabile grosso modo nelle pianure a nord del Mar Nero e del Caucaso. Una delle prove che testimonierebbe di questa fase di contatti tra popolazioni indoeuropee e popolazioni uralo-altaiche riguarda la possibile etimologia della parola usata per indicare il cervo. È stato infatti notato che il sostantivo elén, che presso i popoli siberiani dello Enisej (Jenisej) designa la renna/cerva, risulta pressoché identico al sostantivo elen usato dai popoli sudsiberiani di lingua turca per indicare a loro volta la renna/cervo.

Queste forme richiamano altresì l’ipotetica radice indoeuropea *el-en- / el-n- ricostruita in base al greco elaphos (cervo), armeno eln (cervo), lituano elnis (cervo, alce), lettone alnis (alce), prussiano alne, bulgaro elén, macedone elen, serbo jélen, russo olénj (cervo).

Queste analogie designano una comune origine indo-uralica della parola “cervo” o – in alternativa – di un prestito, da ricercarsi sicuramente in un momento anteriore al III-II millennio a.C., quando cioè i popoli indoeuropei cominciarono a muoversi dalle loro antiche sedi verso Occidente. Quale direzione abbia seguito in origine questo antico prestito – se cioè muovendosi da comunità parlanti lingue uralo-altaiche a comunità parlanti lingue indoeuropee o viceversa – non è facile da stabilire: tuttavia, tenuto conto dell’importanza indubitabile della simbologia del cervo presso le popolazioni uraliche della fascia subartica la spiegazione più plausibile e soddisfacente sembra essere senza dubbio la prima. Se così fosse avremmo allora un’ulteriore prova riguardo al fatto che, prima del loro ingresso in Europa, gli Indoeuropei avrebbero convissuto a stretto contatto, per un periodo di tempo prolungato, con le popolazioni subartiche dell’Asia centro-settentrionale, dalle quali avrebbero recepito alcuni tratti culturali assai significativi, tra cui il mito e il culto del cervide.

È suggestivo constatare come le parole di Carlo Ferrari rivelino una teoria storico-religiosa già sostenuta dal compianto Giuseppe Acerbi e a suo tempo duramente osteggiata dagli ambienti accademici. Tra le tante cose dette e scritte da Acerbi ci piace citare il quinto nakṣatra, la quinta “mansione” ο “stazione lunare” dell’astrologia vedica, Mṛgaśiras letteralmente “Testa di Cervo”, cioè Orione, il cacciatore celeste, segno di una interazione tra mondo divino e divenire umano ben rappresentata nella mitologia e nei suoi riflessi rituali.

- Peter Brown, Il culto dei santi. L’origine e la diffusione di una nuova religiosità, Einaudi, Torino, 1988.

- Peter Brown, Il riscatto dell’anima. Aldilà e ricchezza nel primo cristianesimo occidentale, Einaudi, Torino, 2016.

- Jean-Louis Brunaux, I Galli. I fieri nemici di Roma, a cura di Giulia Castorani, Gremese, Roma, 2011.

- Giovanni Alberto Cecconi, Barbari e pagani. Religione e società in Europa nel tardoantico, Laterza, Roma-Bari, 2022.

- Jean Baptiste Cochet, Le tombeau de Childéric I (481), avec une note complémentaire de G. Depeyrot, Moneta, Wetteren, 2008.

- Lellia Cracco Ruggini, Bagaudi e santi innocenti. Un’avventura fra demonizzazione e martirio, in Emilio Gabba (a cura di), Tria corda. Scritti in onore di Arnaldo Momigliano, New Press, Como, 1983.

- Carlo Donà, Il simbolismo del cervo. Origini e trasformazioni, in Maria Antonietta Barbàra (a cura di), Il simbolismo degli elementi della natura nell’immaginario cristiano, Edizioni Scientifiche Italiane, Messina-Napoli, 2010.

- Georges Dumézil, Storie degli Sciti, edizione italiana a cura di Giuliano Boccali, Rizzoli, Milano, 1980.

- Georges Dumézil, Le sorti del guerriero. Aspetti della funzione guerriera presso gli indoeuropei, Adelphi, Milano, 1990.

- Mircea Eliade, Lo sciamanismo e le tecniche dell’estasi, Edizioni Mediterranee, Roma, 2005.

- Michel Meslin, La fête des kalendes de janvier dans l’empire romain. Ètude d’un rituel de Nouvel An, Latomus, Bruxelles, 1970.

- Paolo Ognibene, Alani, Mimesis, Milano 2012.

- Sulplicio Severo, Vita di Martino (Vite dei Santi, 4), introduzione di Christine Mohrmann, testo critico e commento a cura di A. A. R. Bastiaensen e Jan W. Smit, Fondazione Lorenzo Valla-Mondadori, Milano, 1998.

- Tacito, Storie, I-II, BUR, Milano, 1994.

- Jean de Vries, I celti, Jaca Book, Milano, 1982.

- Herwig Wolfram, I germani, Il Mulino, Bologna, 2005.