Quali sono e come si ha accesso ai meccanismi che determinano il successo professionale degli artisti? Le istituzioni culturali possono distribuire ricompense, riconoscimenti e stroncature oppure no? Esistono davvero giurie, critici influenti o gallerie d’arte in grado di incidere sulla vita privata dell’artista? Sono queste le domande che la sociologia dovrebbe formulare e alle quali tentare di dare risposte, tenuto conto oltretutto di quanto sia stratificato e informe questo settore.

La sociologia dei testi universitari del secolo scorso ci ha provato, studiando per esempio le condizioni organizzative nelle quali si svolgeva l’attività artistica del passato. Ci riferiamo ai padri fondatori come Arnold Hauser, ma anche Frederick Antal e agli appassionanti sviluppi della disciplina nei libri di Meyer Schapiro e Michael Baxandall fino alle straordinarie interpretazioni di Ernst Gombrich, Pierre Francastel e Francis Haskell. Ognuno di questi studiosi ha saputo suscitare in noi domande fondamentali. La prima e più interessante è quella relativa alla professione dell’artista come mestiere. Stiamo parlando di una funzione esercitata in modo individuale, indivisa e personale, perfino artigianale, oppure di un lavoro di gruppo, diviso in funzioni che si integrano in un risultato collettivo?

La sociologia che si focalizza sul digitale

La sfida sociologica attuale determina un altro genere di questioni, ben più complesse e impattanti come quella che si chiede quanto influiscano le tecnologie della comunicazione sul panorama culturale in genere e come proprio in questo istante la cultura algoritmica attraversi l’arte. Relativamente a quest’ultima sfida al modello di consumo personale, che la questione abbia necessità di risposta lo testimonia il fatto che ancora oggi non è sufficiente riconoscere le due condizioni tipiche del mestiere: quella dove l’artista è l’artefice in senso stretto come il pittore davanti alla sua tela e l’altra dove si colloca l’attività del designer nel suo team work.

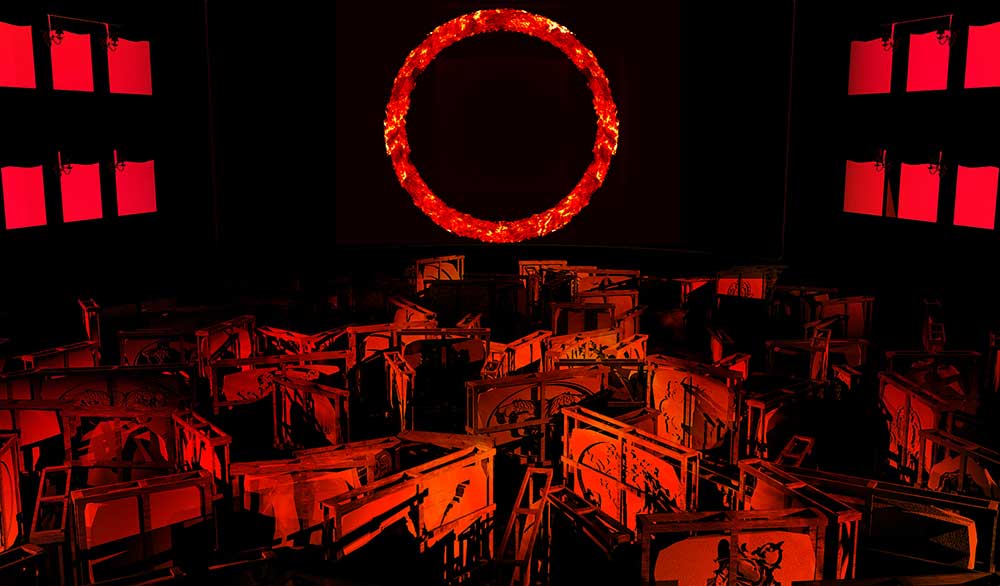

Fenix DNA di Fabrizio Plessi, Teatro La Fenice, Venezia |(26 luglio – 6 agosto 2017).

Fenix DNA di Fabrizio Plessi, Teatro La Fenice, Venezia |(26 luglio – 6 agosto 2017).

La questione immediatamente correlata a questa sta nel tentare di capire se il tipo di divisione del lavoro sia collegato alla poetica o se incida sui valori e le norme che guidano il comportamento dei progettisti. A queste ultime due questioni Sociologia delle arti tenta di dare risposte interessanti, rendendo conto di una bibliografia vasta e aggiornata. Le due autrici hanno il merito di focalizzare la questione nei complessi termini dell’attualità e del digitale proponendo la ragionevole ipotesi in base alla quale è necessario assegnare all’interconnessione mediale il compito di amplificare se non di creare l’autorità e di produrre carriere artistiche di successo oltre che ruoli sociali riconosciuti.

Un manuale che si occupa di canoni e ricette impossibili

Questo è un libro di sociologia che ripercorre le attuali teorie sociologiche sull’arte e la dimensione socio-materiale dell’arte, affrontando si direbbe tre dimensioni diverse: quella relativa al canone artistico e la genialità dell’artista, quella concernente il museo e il ruolo della memoria e infine la complessa dimensione scaturita dal coinvolgimento fisico del corpo dell’artista. Con l’interessante questione del canone, le autrici danno avvio al saggio, assegnando grande rilievo all’interconnessione tra la sfera culturale e quella sociale delle società contemporanee.

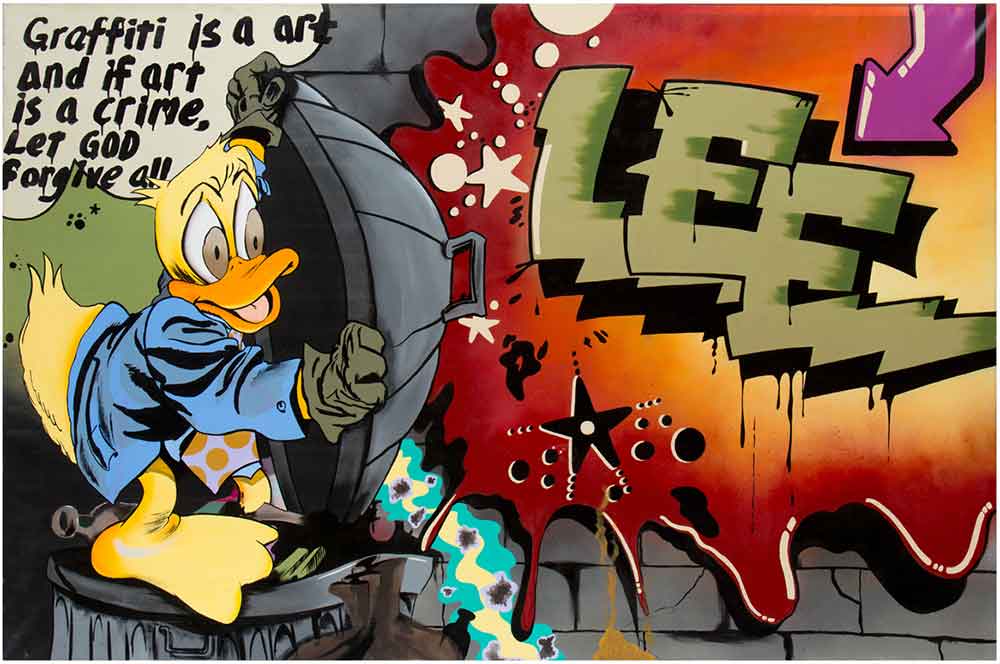

Lee Quiñones, Howard the Duck, 1988. Museum of the City of New York, Gift of Martin Wong (dal catalogo della mostra Street Art, 18 marzo – 26 giugno 2016, Palazzo Pepoli, Bologna).

Lee Quiñones, Howard the Duck, 1988. Museum of the City of New York, Gift of Martin Wong (dal catalogo della mostra Street Art, 18 marzo – 26 giugno 2016, Palazzo Pepoli, Bologna).

La questione se esista o meno un canone postmoderno di concepire e di produrre arte ci porta a un’interessante riflessione: il sistema di valori che assegna posizioni e trasforma l’oggetto artistico in un canone al quale sottoporsi non consta – come direbbe Michel Foucault – solo di valori estetici, ma comprende anche la necessaria messa in gioco di questioni sociali, politiche e in ultimo anche religiose. Non solo: la condizione necessaria – ci dicono le autrici – non è tanto l’effettivo consumo del prodotto artistico o culturale (ad esempio l’effettiva lettura e conoscenza dei testi di Friedrich Schiller o di Friedrich Hölderlin), quanto la continua ricanonizzazione di quei classici e “ciò – ci dicono – indipendentemente dal fatto che non li legga nessuno”. Gli oggetti artistici diventano tali solo in nome del loro successo commerciale e sulla base delle categorie di percezione del ricevitore. Questo assunto ci farà parlare di nuovo di “morte dell’autore” ma questa volta a causa dell’interattività e della caotica condivisione del web, ci costringerà a estenderne all’infinito tale concetto, concedendo dignità di ruolo sociale anche ad altre figure sociali finora sconosciute, come quella del writing reader.

Possiamo ancora parlare di “ideologia dominante”?

Giustamente, il libro mette a dura prova la definizione di “ideologia dominante”. Le autrici si chiedono infatti “rispetto a quali criteri e posizioni sociali un’ideologia consegue il potere?”. Nel mutevole panorama virtuale diventa addirittura impossibile parlare di “dominanti” di qualsiasi tipo. Si dovrà piuttosto fare affidamento a un’altra categoria concettuale: quella dei “confini simbolici” in base ai quali le partizioni vengono create e ricreate socialmente “attraverso dinamiche di negoziazione fra gruppi sociali – ci dicono –, tese a legittimare aree di ingiustizie e di ineguale distribuzione delle risorse”.

La questione è che la differenza più vistosa tra i metodi tradizionali di studio delle arti (e fra questi anche la storia sociale) e la sociologia empirica dell’arte sta – come già sapevamo – nel fatto che mentre i primi sono centrati sulle opere d’arte, la seconda è centrata sul comportamento della società, e non potrebbe essere altrimenti. Le teorie sociologiche contemporanee sono essenzialmente schemi per l’analisi del modo di agire, mentre le questioni relative a committenti, pubblico e istituzioni sono di fatto oggetto di studio da parte dei padri fondatori del metodo sociologico in arte come Francis Klingender o Hauser.

Vincent van Gogh. Immagine da Loving Vincent, film d’animazione del 2017, diretto da Dorota Kobiela e Hugh Welchman.

Vincent van Gogh. Immagine da Loving Vincent, film d’animazione del 2017, diretto da Dorota Kobiela e Hugh Welchman.

La questione del “genio” all’interno di una scienza del comportamento

Le due autrici però si occupano della materia sia in quanto scienza del comportamento, antropocentrica e occidentale, sia mostrando di saper entrare anche nello specifico delle opere. Ciò accade però solo nella parte centrale del libro. Questo doppio registro assegna valore al libro, ma è bene precisare che Sociologia delle arti è un agile volumetto che qualche volta procede in maniera fin troppo accelerata. Viene presentato in quarta di copertina come “un nuovo paio di lucenti occhiali” attraverso cui vedere i mondi dell’arte e invece la sua forza sta proprio in ciò che lo rende meno accattivante. In altre parole, senz’altro il libro introduce all’argomento ed è costituito da una parte centrale apprezzabile e che può essere definita una buona lettura. Il dettato delle autrici è chiaro, pieno di riferimenti bibliografici e pur col piglio del manuale di studio universitario conduce il lettore senza affaticarlo. Decisamente però questo non è un nuovo paio d’occhiali. È piuttosto un ottimo consiglio bibliografico. Un manuale di manuali. Valido strumento per cominciare ad approcciare i temi del dibattito più attuale della sociologia (specie di quella che si occupa di memoria collettiva), e per questi motivi è da includere nella lista dei libri consigliabili.

Se però mettiamo da parte la sua capacità di introdurre al tema e cerchiamo di leggere il saggio con occhio più critico, ne risaltano i limiti che rendono faticosa la lettura soprattutto della prima e dell’ultima delle tre sezioni del libro. Ci riferiamo proprio alla politica del genio da un lato, e a quella del corpo nella parte finale del saggio.

Installazione di Jannis Kounellis al Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro (16 luglio – 16 ottobre 2016).

Installazione di Jannis Kounellis al Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro (16 luglio – 16 ottobre 2016).

Relativamente alla ricerca dei criteri sulla cui base assegnare valore di genio in questa nostra postmodernità, le autrici fanno una lunga carrellata di sociologi, storici e critici d’arte dai quali traggono la necessaria conclusione che la genialità è solo un costrutto sociale. Si soffermano su quanto la sociologia storica se ne sia occupata, facendo riferimento a ciò che è stato scritto su Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart o Stendhal, ripercorrono tutta quella congerie di studi sugli artisti tra Sette e Ottocento grazie ai quali è stato inventato il concetto di “genialità”. Tuttavia, è solo dopo aver letto le intense pagine riassuntive di concentrati bibliografici che finalmente capiamo (con non poca difficoltà) che il genio spesso è evocato solo per legittimare le disuguaglianze. Dunque, mentre i posteri parlano di genialità per giustificare grandi ingiustizie sociali, dall’altra parte gli artisti insistono sul nobile ruolo della vocazione per confidare almeno da lì sul riconoscimento sociale. Pertanto, contro l’assenza di regole oggettive gli artisti parlano di vocazione e insistono nella retorica di una vita simile ad un cammino iniziatico.

Musei come fabbrica del sociale e tecnologia della memoria

La seconda parte invece, quella che concerne le istituzioni artistiche e che affronta temi come arte e sfera pubblica, o il monumento nello spazio urbano, è senz’altro la sezione che permette alle autrici di descrivere come le nuove frontiere della curatela e del museo dovrebbero effettivamente essere attraversate. Le vastissime potenzialità della curatela e della digitalizzazione possono costituire strumenti indispensabili alla comunicazione sociale della cultura e per coinvolgere un pubblico ampio ed eterogeneo.

Le frontiere, intese come luoghi di passaggio, dovrebbero – fuor di metafora – permettere di entrare in un museo ed essere avvolti da ogni genere di strumentazioni e tecnologie sperimentali, che dialogano con le nostre ideologie e il credo più forte. Il museo ha necessità di contaminarsi con ciò che è innovativo non solo per creare una solida comunicazione delle proprie ricchezze, ma per tornare a considerare l’arte come ciò che è davvero: “arena negoziale”, fabbrica del sociale e dispositivo tramite il quale la società continua a costruire sé stessa. Ciò ovviamente non può che entusiasmare chi scrive, ed è musica per tutti coloro che sperano di scindere il nesso tra arte e intrattenimento.

Il Vietnam Veterans Memorial di Washington.

Il Vietnam Veterans Memorial di Washington.

Le autrici si cimentano con la tecnologia della memoria e raccontano alcuni importanti monumenti e musei, scendendo nello specifico del discorso sociologico. Del Vietnam Veterans Memorial, ad esempio, ci raccontano la difficoltà di erigere un monumento che pretendeva di celebrare le virtù del soldato americano in Vietnam e che ha visto progetti diversi dopo averci pensato una prima volta nel 1978, poi nell’82 e infine nel 1991. L’assurda necessità finale di tirare su un monumento apolitico, finì col vedere la messa in posa di un monumento muto che a seguito dei mille ripensamenti alla fine non dice niente tranne i nomi dei caduti in quella guerra. Con l’Enola Gay Affair si parla di una mostra che intendeva celebrare nel 1993 il lancio della bomba atomica ma le cui ovvie ripercussioni politiche e diplomatiche di una pagina così tanto discutibile della potenza americana finirono con l’imporre allo Smithsonian – museo che già in passato era stato accusato di revisionismo – una versione assai ridotta dell’evento, eliminando ogni riferimento alla moralità della decisione di Truman.

Anche con esempi come questi è facile accorgersi di come mostre, monumenti e musei possano essere strumenti diplomatici raffinatissimi e pregnanti. Sono esperimenti sociali che lavorano sull’accettazione di versioni condivise di un certo fatto storico o sociale. Lo testimonia dal 1980 il Chinatown History Museum di New York. Un museo che ha saputo proporsi come luogo conflittuale della memoria, rendendo immediatamente visibile il consumo culturale del passato e dei passati, specie se controversi. Raccontando i modelli sociologici di analisi dei musei e delle politiche di allestimento museale, le autrici fanno riferimento alle opere, alle mostre e ai monumenti, entrando nel vivo del dibattito italiano sul modo per ricordare la strage di Bologna e accompagnando il lettore nell’analisi circa la rappresentazione di questioni sociali controverse sull’identità di genere o su quelle etniche, con schede dalla lettura gradevole e istruttiva.

Una sala dello Smithsonian National Air and Space Museum di Washington.

Una sala dello Smithsonian National Air and Space Museum di Washington.

Un capitolo mancato

Nella parte conclusiva del saggio invece – quella che possiamo considerare la più importante – le studiose vanno purtroppo in tutt’altra direzione. Forse motivate da un certo timore di affrontare battaglie molto impegnative in un’arena dove il grado di sforzo impone molto di più della semplice indignazione, il lettore ha solo il tempo d’accorgersi di quanto ardua e delicata sia la missione. La voce delle autrici cioè, si perde tra gli studi e le date di pubblicazione di altri studiosi, dai quali la questione del come le pratiche artistiche possano diventare concretamente luoghi dove progettare il cambiamento sociale, le autrici faticano a tirare fuori un’analisi originale. La fitta selva di riferimenti bibliografici incrociati non permette al lettore di metabolizzare e far proprie quelle questioni sulla sessualità dei testi, sulle tecnologie del genere o sulle appropriazioni della rappresentazione sociale della donna a opera dell’universo maschile che sono cruciali quando non ancora urgenti. Ci vengono comunicate un’infinità di contenuti importanti nello spazio di poche pagine e quando terminiamo la lettura purtroppo ci rimane oscura la questione del controllo e dell’esclusione sociale dei corpi femminili. In che modo si verifica e qual è la portata dell’attuale sessismo contro il quale si muove il contributo teorico del black femminist?

Perché la sociologia dovrebbe interessarci

La questione insomma è che bisognerebbe suscitare nel lettore l’esigenza di toccare con mano la rivoluzione dell’arte, sempre se sia ancora possibile parlarne. Fino a quando, però, noi lettori non cercheremo di saperne di più, non potremo dire di essere interessati all’oggi e soprattutto non permetteremo alla sociologia di decollare davvero come scienza del presente. Il problema è che non c’è una vera domanda sociale. Del resto, se i musei continueranno a vedersi come deposito delle opere e non riformuleranno in termini dinamici la loro funzione, se gli artisti e operatori culturali non saranno integrati alla comunità e se il pubblico dell’arte non smetterà di chiedere esperienze preconfezionate da acquistare senza incomodo, nessuno avrà bisogno della sociologia per formulare o formare gli strumenti delle politiche culturali da augurarsi per il futuro. Il problema è quindi esattamente nel modo di agire di tutti noi.

Fino a quando gli artisti si limiteranno a perorare la loro piccola fetta e non s’impegneranno a difendersi dalla speculazione commerciale e gli eventi culturali non smetteranno di coincidere con l’orizzonte d’attesa del visitatore, non andremo oltre. Purtroppo, fino a quando non chiederemo alla sociologia delle arti di parlarci dei condizionamenti riguardo la nostra identità di genere, nessuno avrà bisogno delle conoscenze sociologiche; se non altro perché saremo occupate a combattere contro un’alienazione che è ancora fin troppo efficace.

- Michael Baxandall, Pittura ed esperienze sociali nell’Italia del Quattrocento, Einaudi, Torino, 2001.

- Pierre Francastel, Lo spazio figurativo dal Rinascimento al cubismo, Mimesis, Milano–Udine, 2005.

- Francis Haskell, Mecenati e pittori. L’arte e la società italiana nell’epoca barocca, Einaudi, Torino, 2020.

- Arnold Hauser, Storia sociale dell’arte. Vol. 4: Arte moderna e contemporanea, Einaudi, Torino, 2003.

- Meyer Schapiro, Per una semiotica del linguaggio visivo, Booklet, Milano, 2002.