Cosa riesce a descrivere il mondo di oggi? Quali immagini, quali narrazioni? Chi descrive il mondo di oggi? Chi titola e chi è titolato a raccontare il passato e definire il presente?

“Non c’è neutralità in nomi, definizioni, categorizzazioni. Nominare luoghi e territori è un esercizio di posizionamenti e di potere”

(Pepicelli, 2025).

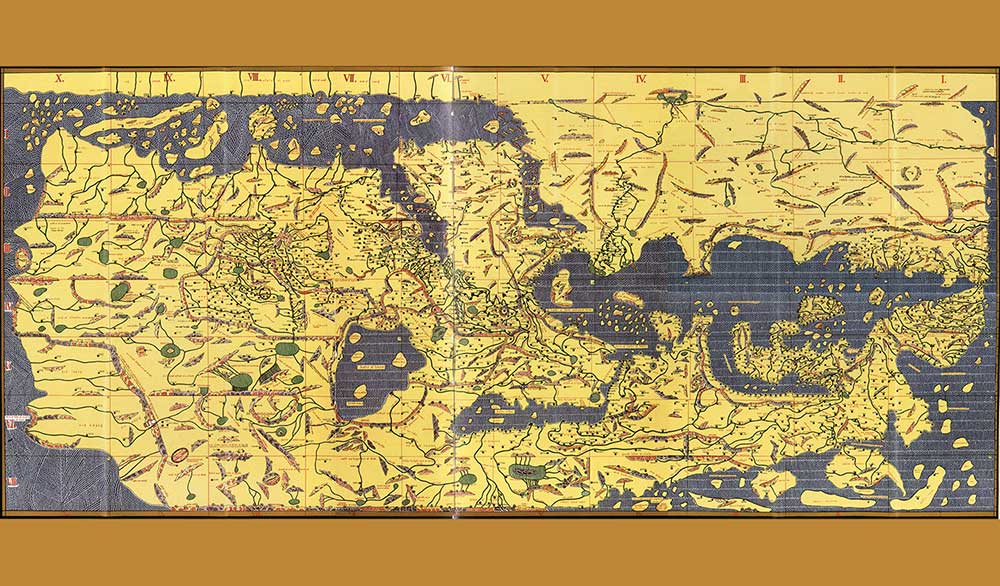

Se nominare è un atto di potere, quello che Renata Pepicelli compie nel suo nuovo saggio Né Oriente né Occidente. Vivere in un mondo nuovo edito da il Mulino, è una riappropriazione del diritto di detenzione di tale potere. E lo fa a partire dal suo posizionamento autorevole di docente universitaria di Storia dei Paesi islamici dell’Università di Pisa e profonda conoscitrice del mondo arabo-musulmano. Le definizioni di concetti come “italianità”, “donna musulmana”, “jihadisti”, “Islam” permettono all’autrice un duplice movimento: identificare le linee di oppressione che attraversano e costruiscono la definizione che, così restituita allo sguardo collettivo, diviene parte integrante di un immaginario valoriale e morale; individuare le fratture, le brecce per il miracolo di benjamiana memoria, in cui si rende manifesta l’inadeguatezza delle narrazioni univoche dettate dal discorso dominante. È proprio contro queste ultime che muove la riflessione di Pepicelli. La prima di tali narrazioni è la visione del mondo dicotomica dove l’Oriente e l’Occidente sono due diverse sezioni della mappa che, oltre a corrispondere ai punti cardinali di riferimento, riflettono principalmente lo sguardo su di essa, dunque il punto di vista dell’osservatore. Ed è così che la Tabula Rogeriana di Al Idrisi narrata nel testo, appare capovolta, con il sud in alto. Contro la posizione duale e dicotomica di est e ovest, Pepicelli nomina un nuovo spazio dell’intra-action (cfr. Haraway, 1985; Barad, 2007) l’Occiriente e non ne da definizione univoca, tant’è che la proposta occupa le ultime righe del libro.

Al-Idrisi, Tabula Rogeriana, 1154, © Factum Foundation.

Al-Idrisi, Tabula Rogeriana, 1154, © Factum Foundation.

Perché definire è confinare, come ricorda Sandro Mezzadra nelle sue appassionate lezioni nelle aule dell’Università di Bologna. Occiriente invece non pone confini ma li osserva e li denuncia all’interno della società occidentale, li riconosce come inglobati in essa, come dighe e meccanismi di filtraggio (cfr. Mezzadra, 2006). Questo nuovo spazio su cui Pepicelli vuole far luce, pone in essere le responsabilità che si hanno in quanto osservatori e osservatrici: nella Sala delle Carte geografiche di Palazzo vecchio, a Firenze, il soggetto si muove tra le tavole e il globo ed è al contempo spettatore immobile ed entità mobile (cfr. Farinelli, 2009). I due momenti d’osservazione sono resi istantanei ed è questa un’opportuna immagine metaforica del posizionamento che il testo impone: da una parte spettatori immobili della narrazione sulla costruzione della realtà attuale, propagandistica, populista, suprematista e neocolonialista che l’autrice svela e denuncia e dall’altra un invito a cambiare prospettiva, a mettere il nord al posto del sud, a considerare i luoghi come specchi di identità frammentate (cfr. Benhabib, 2004) che attraversano gli/le abitanti di un mondo globale. A riguardare il testo con maggior distanza, si scorge un ritmo nella costruzione della riflessione, un continuo tamburo battente tra il discorso dominante, gli stereotipi che ne derivano, la violenza e l’intolleranza che sedimentano, e la voce di Pepicelli che, senza lasciar spazio al dubbio, svela le ragioni strutturali della creazione di siffatti discorsi, nel passato, per la costruzione dei rapporti di potere coloniali, e nel presente, dove le forme di razzismo istituzionale e relazionale si intrecciano con gli effetti del capitalismo globale. La voce di Pepicelli e della letteratura vivente che richiama nel testo, di ricercatori e soprattutto ricercatrici impegnate nella difficile opera di ricucire il mondo (cfr. Lai, 2015) attraverso la conoscenza, silenzia con fermezza un intero apparato discorsivo fatto di posizionamenti e contenuti accademici, propagande populiste, opinioni diffuse basate sul sentito dire: apparato su cui si legittimano oggi percorsi di legiferazione repressiva, detenzione, inclusione differenziale e forzata, razzializzazione e inferiorizzazione.

L’opinione pubblica, questo è il referente del saggio.

“È tempo di far sentire tutti coloro che crescono insieme, condividendo spazi, sogni, paure, sullo stesso piano, costruttori e costruttrici di un progetto comune, smettendo di riproporre divisioni per origini, colore della pelle, religione e classe. Un mondo nuovo fatto di pluralismo culturale, linguistico, religioso è sotto i nostri piedi e sta dando nuova linfa vitale all’Europa e all’Italia, malgrado venga costantemente disconosciuto, discriminato, offeso”

(Pepicelli, 2025).

Pepicelli parla a un’opinione pubblica prima manipolata, formata sulla mala informazione e sulle paure dell’altro, poi semplicemente esclusa. Nell’averla come referente, Pepicelli le da la dignità di essere chiamata in causa, di avere un ruolo ma a partire dalla responsabilità della conoscenza. Un movimento, quest’ultimo, che lei stessa compie mettendo al servizio della cosa pubblica il suo importante bagaglio conoscitivo, le sue competenze accademiche e di ricerca, finanche la sua umanità ed empatia. Banalmente, seduti attorno a una tavola di una domenica trascorsa in famiglia, puntuale è il disagio provocato dal solito zio/cugino/parente che nel mezzo del discorso inveisce: “Questi migranti ci rubano il lavoro”, “queste donne velate e sottomesse”. È proprio nel ripetersi e nel moltiplicarsi di un’opinione detta con leggerezza che si corre il rischio di una legittimazione generale alle nuove forze di razzismo e xenofobia.

Svelamenti contro stereotipi

Pepicelli pone un Alt a tutto questo. Per chi vuol dati statistici, per chi preferisce argomentazioni accademiche, ce n’è per tutti. Ed è così che i tasselli di una realtà stereotipata cadono uno a uno: l’harem è lo spazio della casa riservato alle donne e alle relazioni familiari più strette e non uno spazio abitato da odalische lussuriose; l’Isis non può essere considerata unicamente come una formazione di fanatici religiosi musulmani contro gli occidentali poiché conta nelle sue file un altissimo numero di foreign fighters europei e nordamericani e le sue principali vittime non risiedevano in Occidente; l’Islam, diversamente dall’essere una religione che non appartiene ai territori europei, sin dall’VIII secolo ha tracciato storie in Occidente e attraverso “manufatti, libri e idee” (Pepicelli, 2025) ha preso pienamente parte alla produzione e alla trasmissione di quel sapere su cui il primo mondo ha giustificato la sua autoproclamata superiorità. A partire da questi svelamenti, l’autrice affronta importanti temi del dibattito pubblico: la legge sulla cittadinanza, le seconde generazioni, la condizione dei giovani che abitano le periferie d’Europa, la riscrittura dei programmi scolastici e la scuola come “il primo avamposto di riconoscimento della pluralità e lo spazio dell’affermazione della nuova realtà che abitiamo” (ibidem). Infine Pepicelli, tra le righe del suo saggio, invita chi è predisposto ad accogliere, a una riflessione più intima e profonda: quella di riconoscere l’Occiriente nella propria dimensione biografica, nei propri attraversamenti urbani, nella propria frammentazione identitaria.

Biografie di confine dal confine attraversate, in maniera spesso violenta ma che trovano, oggi, nuove forme di espressione: sul principale palco che rappresenta la cultura italiana, Sanremo, Ghali, un rapper italiano di origini tunisine canta: “Casa mia o casa tua che differenza c’è? Non c’è”; tra i banchi di scuola una ragazza indossa il velo e il chiodo, la tipica giacca di pelle nera mentre un’altra indossa una felpa con scritto Faith not fear. Un margine (cfr. hooks, 2020), una mestiza (cfr. Anzaldúa, 1987) fra tante. Nuovi modi di essere e definirsi italiani e italiane. Le prime pagine del testo, come la tradizione femminista vuole, scorrono sulle linee biografiche dell’autrice, svelando il proprio sé in movimento tra continenti e relazioni intessute negli anni. Alla conclusione resta un tacito invito a fare altrettanto, ad agire un’osservazione e un posizionamento a partire da sé, nel riconoscimento del proprio e dell’altrui Occiriente.

- Glora Anzaldúa, Borderlands/La Frontera. The new mestiza, Aunt Lute Books, USA, 1987.

- Karen Barad, Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics And the Entanglement of Matter And Meaning, Duke University Press, Durham, 2007.

- Seyla Benhabib, The Right of the Other. Aliens, Residents, Citizens, Yale University Press, Connecticut, 2004.

- Franco Farinelli, Crisi della ragione cartografica, Einaudi, Torino, 2009.

- Donna Haraway, A Manifesto for Cyborg: Science, Technology and Social Feminism, Socialist Review, UK, 1985.

- bell hooks, Elogio del margine. Scrivere al buio, trad. it. Tamu, Napoli, 2020.

- Maria Lai, Ricucire il mondo, Silvana, Cinisiello Balsamo, 2015.

- Sandro Mezzadra, Diritto di fuga. Migrazioni, cittadinanza e globalizzazione, Ombre corte, Verona, 2006.