In questa intervista Mark Fisher ricostruisce per noi la genesi concettuale del suo ultimo saggio, Ghosts of My Life (il successivo The Weird and the Eerie è stato pubblicato postumo, ndr) sottolineando il perché del suo interesse per la cultura pop, raccontandoci il suo incontro con la musica spettrale di The Caretaker e Burial (cui sono dedicate sezioni del libro), discutendo la febbre d’archivio contemporanea e proponendoci una sua personale declinazione del vecchio adagio “il personale è politico”.

In Ghosts of My Life, uscito lo scorso giugno (2014, ndr), ti proponi di indagare una particolare “struttura” che caratterizzerebbe la nostra esperienza quotidiana della cultura nel XXI secolo – ovvero il ritorno continuo del già noto, sintomo della lenta ma inesorabile sparizione – negli ultimi trent’anni – dell’afflato verso il futuro. Qual è il filo rosso che lega Ghosts of My Life al tuo precedente libro (2009) Capitalist Realism. Is There No Alternative?

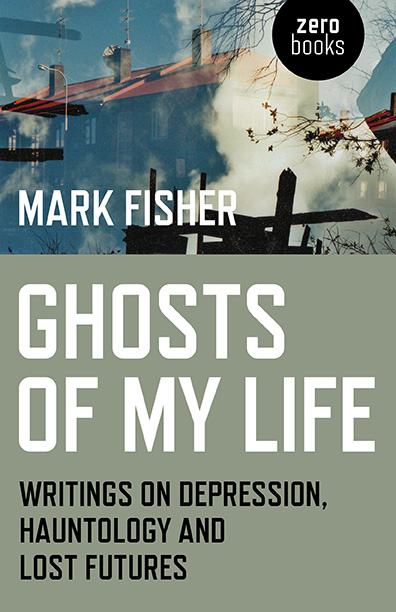

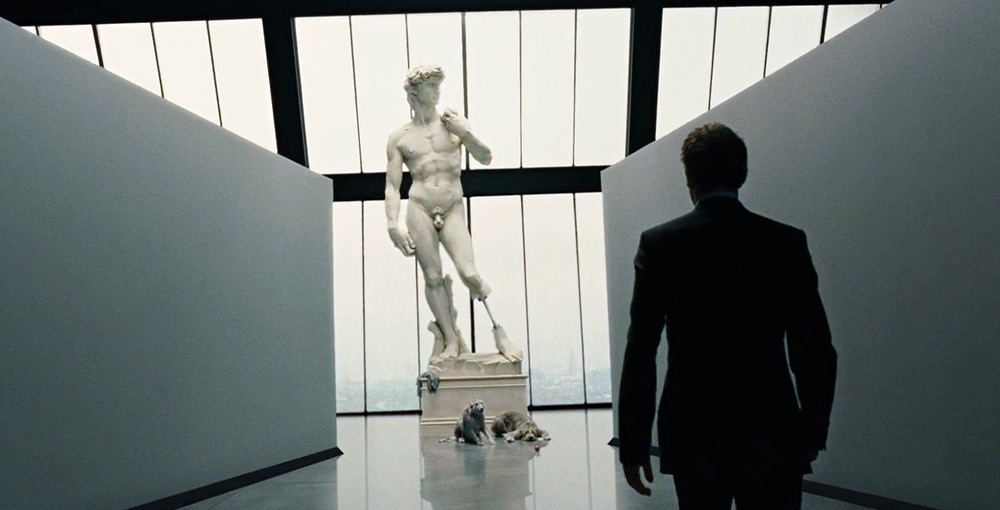

In realtà, sebbene siano usciti a vari anni di distanza l’uno dall’altro, questi due libri possono essere pensati come due testi nati in parallelo piuttosto che in successione. Infatti Ghosts Of My Life raccoglie una serie di scritture non inedite uscite originariamente prima del 2009, e inoltre i due libri affrontano la stessa questione da due angolazioni differenti. Per dirla in maniera semplice, in Capitalist Realism c’era il tentativo di descrivere alcuni degli effetti derivanti dall’idea che non vi sia alternativa al capitalismo, come la chiusura degli spazi d’intervento culturale e politico. Ghosts Of My Life invece è incentrato sulla persistenza di possibilità alternative anche nella fase del collasso, della resa e dell’esaurimento. Fredric Jameson ha affermato che il postmodernismo sia la logica culturale del tardo capitalismo, e io credo che alcune delle caratteristiche che Jameson attribuiva alla cultura postmoderna – ed in particolare la tendenza al pastiche e alla retrospezione – si siano intensificate e abbiano proliferato nel tempo al punto tale da essere diventate, oggi, le modalità dominanti della cultura contemporanea. In Capitalist Realism ho provato a descrivere questa paralisi partendo da un’analisi del film Children of Men di Alfonso Cuarón, che io ho letto come paradigmatico del fenomeno della sparizione del nuovo. Ghosts Of My Life è totalmente incentrato su questa sparizione e la domanda di fondo è: perché, a dispetto di tutti i profondi cambiamenti tecnologici del XXI secolo soltanto una minima parte della cultura contemporanea ci trasmette un senso di “nuovo”? Un po’ alla volta, ci siamo abituati a questo appiattimento; ma per me questa rimane una cosa alla quale non riesco ad adattarmi serenamente – e Ghosts Of My Life, sotto vari punti di vista, è emerso proprio da questa mia incapacità di adattamento.

In Capitalist Realism sottolineavi in più punti l’importanza di restituire alla cultura pop(olare) la sua dimensione politica. Ma mentre in quel testo ti concentravi molto sull’analisi delle linee portanti di alcuni dispositivi/pratiche (l’attivismo politico, la salute mentale, il lavoro, l’università), è in questo ultimo studio che davvero il tuo focus è più decisamente puntato sulla cultura pop degli ultimi trent’anni. Il libro infatti raccoglie una serie di “casi studio”, che vanno dalla musica al cinema, alle serie televisive, alla letteratura. Mi ha colpito molto una definizione della cultura popolare che tu dai – “popolare senza essere populista”. Puoi spiegarla nel dettaglio?

Dicendo “populista” mi riferisco semplicemente a ciò che attrae e/o è programmaticamente orientato verso un gusto e dei desideri già esistenti. La cultura però può anche sfidare le preferenze e le premesse dominanti, pur rimanendo assolutamente popolare, assolutamente pop. La cultura che mi ha formato (serie TV sperimentali, cinema, musica elettronica da ballo, il post-punk) era proprio così. Come è noto, Theodor Adorno condannava senza riserve la musica ‘pop’, ma invece io non credo che il concetto di pop(olare) sia un concetto chiuso: quando si creano le condizioni necessarie, praticamente ogni cosa può essere pop. Eppure molte energie sono state spese affinché noi ci dimenticassimo di questa cosa una volta per tutte: in un certo senso, questa è l’epoca del populismo non popolare. Una figura come quella di Tony Blair è emblematica di tutto questo: è una figura totalmente modellata sui gusti ben noti del popolo, eppure non è riuscito a mobilitare il consenso derivato da questo suo corrispondere ai gusti del popolo a favore di nessuna causa se non quella di inseguire proprio una popolarità fine a stessa, con la conseguenza a lungo termine d’essersi invece piuttosto attirato un odio generalizzato. Oppure pensiamo un attimo ai reality show per la Tv, che sono enormemente popolari, hanno un seguito straordinario, ma sono pure assai disprezzati – e la maggior parte di quelli che li odiano con più accanimento poi ogni settimana si sintonizza per guardali. Di contro, pensiamo ai film di Stanley Kubrick o di Michelangelo Antonioni, o alla musica pop elettronica, o a quei television plays così strani come quelli che scriveva David Rudkin in Inghilterra (autore di visionari lavori per ATV e BBC, tra cui The Stone Dance del 1963 e Penda’s Fen del 1974, ndr): insomma, era una cultura che puntava sull’intelligenza e la complessità del proprio pubblico, che funzionava rispondendo quasi ad un’etica del dono – nel senso che non dava alla gente quello che la gente voleva, bensì provocava e produceva desideri che la gente non sapeva nemmeno di avere. L’importanza politica di tutto questo sta nel fatto che una cultura che ostinatamente ripete motivi e contenuti populisti triti e ritriti funziona implicitamente come una sorta di propaganda per l’idea che nulla possa mai più cambiare. E non dobbiamo dimenticarci quanto questo sia importante dal punto di vista della classe; c’è una dimensione di classe in tutto ciò. Una cultura che sia popolare senza essere populista può sfondare le linee di classe esistenti, laddove il populismo non fa che meramente confermare e proteggere i confini di una struttura classista. Molti dei momenti culturali evocati e compianti in Ghosts Of My Life ebbero luogo proprio in conseguenza del fatto che persone della working class erano riuscite, almeno in parte, a sfuggire al loro background di origine, afferrando e impadronendosi dei mezzi della produzione culturale che forgiavano i sogni e l’immaginazione collettivi. Mi sono reso sempre più conto, con il tempo, che l’infrastruttura che aveva permesso questi sviluppi, almeno per quanto riguarda il Regno Unito, era quell’apparato di stampo socio-democratico in cui rientravano varie misure, come i sussidi per la casa, i sussidi di disoccupazione, la sanità pubblica, le borse di studio – tutti sviluppi, questi, che liberavano il tempo; lo liberavano specialmente per la gente della working class, che poteva immergersi, in questo tempo liberato, nella produzione culturale. Quella che oggi chiamiamo precarietà è in fondo in larga parte un calmiere applicato a questo tipo di misure, una riduzione massiccia, che espone nuovamente la working class a condizioni di insicurezza permanente. Con l’emergere del realismo capitalista, questo apparato complesso è andato in mille pezzi. In un certo senso, oggi, mi interessano meno i potenziali effetti politici della cultura che i modi in cui gli sviluppi politici incidono sulle possibilità di produzione culturale. Rovesciare il neoliberismo significherà allora occupare nuovamente quelle istituzioni su cui i neoliberisti hanno preso il controllo; significherà introdurre misure che aumentino la sicurezza sociale. Uno dei grandi miti del neoliberismo è che l’insicurezza produca creatività; bene, io credo veramente che l’ultimo decennio smentisca pienamente questa posizione.

Children of Men di Alfonso Cuarón (dal blog Echo&Boom).

Children of Men di Alfonso Cuarón (dal blog Echo&Boom).

Visto che nel tuo libro si parla di “fantasmi”, io direi che il tuo libro è un “catalogo di tracce”. Ce ne sono di vari tipi e la maggior parte di queste sono tracce sonore. Come mai proprio la musica come “spettro-grafia” per eccellenza, per te?

Mi piace tanto l’espressione “un catalogo di tracce”. Io penso che una delle fondamentali differenze tra Capitalist Realism e Ghosts Of My Life sia proprio la presenza, in quest’ultimo, della musica; infatti, in Capitalist Realism si parla abbastanza estesamente di film, ma la musica quasi non è menzionata. Invece in Ghosts Of My Life, come tu stessa dici, la cultura musicale assume quasi una posizione privilegiata. Io credo che la condizione attraversata dalla musica oggi sia quello che più di ogni altra cosa ci può far rendere conto del malessere temporale che caratterizza la nostra epoca culturale così paradossale. La musica ha perso del tutto quella relazione così stretta e speciale che un tempo aveva con “l’ora” – in parte perché non c’è più nessun “ora” nel senso in cui un tempo si diceva ci fosse, in parte perché si è de-storicizzata. Ma è proprio in virtù di questo che la musica è anche il teatro per eccellenza in cui si consuma il dramma di oggi, quello del “tempo scardinato”. In artisti come Burial, per esempio, io sento un desiderio struggente di quei futuri che la musica un tempo forniva, insieme alla dolorosa consapevolezza che quei futuri non sono più accessibili. Questa centralità della crisi della temporalità, che attraversa la musica, è al cuore della “cultura della hauntology” di cui discuto nel libro. Se infatti la tendenza dominante è oggi quella di “photoshoppare” i crepitii, minimizzare le anomalie temporali, la musica del tipo legato alla hauntology va invece nella direzione contraria, enfatizzando il fatto che oggi viviamo in un tempo scardinato, evocando un regime di materialità sonora ora soppiantato, minando l’illusione della presenza e quindi rendendoci consapevoli che stiamo ascoltando “la seconda venuta” di qualcosa – un fantasma registrato.

Come mai, fra tanti artisti che rientrano nella hauntology, tu hai scelto di occuparti a lungo di The Caretaker?

Il progetto The Caretaker è stato inaugurato da James Kirby nei tardi anni Novanta, partendo da una domanda semplicissima: Come suonerebbe un intero album organizzato così come lo sono i frammenti di canzoni che sentiamo nella versione di Shining (1980, ndr) diretta da Kubrick? Le scelte musicali di Kubrick erano sempre funzionali al tono emotivo che i suoi film dovevano evocare – e questo è particolarmente vero in Shining, in cui il tono d’umore generale è dato dal contrasto tra lo sperimentalismo atonale di György Ligeti e Krzysztof Penderecki e il melenso pop da sala da tè di Al Bowlly. Due canzoni di Bowlly sono presenti in momenti chiave del film: It’s All Forgotten Now – che è usata nella scena in cui un disorientato Jack chiede al precedente guardiano dell’Overlook informazioni sulla storia dell’hotel – e Midnight, The Stars and You – che ascoltiamo nella sequenza finale del film, in cui vediamo una vecchia fotografia dell’Overlook in cui ci pare di vedere comparire anche Jack e che ci fa scoprire finalmente che tanto lui quanto l’hotel sono catturati in una sorta di loop temporale infernale. The Caretaker ha iniziato selezionando una serie di tracce pop degli anni Trenta simili a queste e applicandovi tecniche come il riverbero o il delay. L’idea era semplicissima, ma i risultati ottenuti sono potentissimi. Man mano che il progetto si è sviluppato, si è progressivamente trasformato in uno studio sulla memoria – o sui disturbi della memoria. Quando finalmente è uscito il cofanetto di sei cd Theoretically Pure Anterograde Amnesia (thecaretaker.bandcamp.com) per cui io ho scritto le note di copertina, le vecchie canzoni erano diventate piccoli frammenti in un campo sonoro astratto. L’“amnesia retrograda pura” è la condizione patologica da cui è affetto Lenny in Memento (2000, ndr) di Christopher Nolan; un disturbo in cui chi è affetto conserva le vecchie memorie, ma non riesce a costruirne di nuove. In un certo senso, oggi è la cultura stessa a soffrire di una forma di amnesia retrograda pura. La retrospezione è sintomatica non di una nostalgia confessata, ma di un deficit della capacità di sintetizzare il tempo in una narrazione coerente: continuiamo a ripeterci perché non ci rendiamo conto che l’abbiamo già fatto prima; non riusciamo a costruire nuove memorie e allora continuiamo a vivere le vecchie come se fossero nuove. Ciò che rende The Caretaker così potente secondo me è il modo in cui riesce a rendere questo tipo di indagine incisiva e seducente. Il suo lavoro non è solo vagamente un lavoro “su” un disturbo della memoria; piuttosto, esso simula la condizione patologica in sé. Perciò Theoretically Pure Anterograde Amnesia è un’esperienza d’ascolto che confonde e mette angoscia: le tracce non hanno nome ed è come vagare in un territorio strano e astratto, in cui soltanto i frammenti di vecchie canzoni di tanto in tanto fanno da punti di riferimento, pur sempre temporanei. Se questo è il lavoro più crudamente desolato di The Caretaker, in altri lavori la firma emotiva delle sue tracce è quella del dolore e del desiderio struggente, esacerbati da una musica che è velata da crepitii ed eco.

Photo Op di kennardphillipps (da The Guardian).

Photo Op di kennardphillipps (da The Guardian).

Una delle parti che preferisco, nel libro, è l’intervista all’artista britannico Burial, che qui viene ripubblicata dopo sette anni dalla realizzazione. Quando l’hai realizzata, il mistero sull’identità di Burial era ancora molto fitto – facendo di Burial stesso il fantasma di un luogo, di un tempo, di un mondo assai recenti: Londra, gli anni Novanta, la cultura Rave. Com’è stato intervistare quel fantasma?

Semplicemente straordinario. Burial non aveva concesso molte interviste prima di allora, quindi mi sentivo molto privilegiato per avere avuto la possibilità di parlare con lui. E mi sento ancora più privilegiato adesso, a distanza di tempo, perché interviste ora non ne rilascia più. La prima volta che ho sentito la musica di Burial, mi ha rapito: era la musica che avevo sempre sognato. Al tempo vivevo proprio nella zona sud di Londra e quando camminavo per strada con quella musica nelle cuffie avevo la sensazione perturbante che musica e ambiente circostante si combinassero perfettamente. Io credo che Burial sia l’artista che più di tutti – e mi riferisco all’arte in generale, non solo alla musica – è stato in grado di evocare la tristezza segreta della Londra del XXI secolo, la malinconia che serpeggia sotto un mare di messaggi e social network, l’inerzia che si nasconde sotto il velo della smania comunicativa. E sì – i riferimenti alla cultura rave e alla garage music nella musica di Burial sembrava un po’ che fossero le ceneri ancora ardenti di un (allora) recente passato che però già sembrava irrimediabilmente distante: i residui di una euforia collettiva in un momento di individualismo di rete, le apparizioni di futuri sonori in un tempo in cui la musica – perfino in ambiti fino ad allora fecondi come quello della musica da ballo – si stava già richiudendo su se stessa sotto il segno della retrospezione. Chiaramente, prima di incontrarlo non avevo idea di come Burial potesse essere come persona e come intervistato. Magari poteva trattarsi di uno di quei produttori che si limitano a dire che “la musica parla da sé” o cose del genere. E invece mi sono trovato davanti ad un poeta dell’intervista, calmo ma eloquente, capace di aggiungere, con i suoi commenti, ancora un’ulteriore dimensione al lirismo già intenso della musica.

Per esserci un fantasma, cioè perché una traccia sopravviva, è necessario che qualcosa muoia. Ma nell’età digitale dell’infinitamente presente, dell’infinitamente riattivabile, pensi che sia ancora possibile che qualcosa muoia, o credi che a sparire sia stato il diritto stesso di essere dichiarato morto?

Penso che tu abbia trovato un ottimo modo per presentare la questione: niente muore più, niente muore veramente; tutto quello che pensavamo fosse morto ritorna su YouTube. Bisogna venire a patti con questa circolazione infinita e chiederci quali conseguenze essa abbia sul nostro senso del tempo. Forse quello che ci manca oggi, dal punto di vista culturale, è un senso della finitudine. Quando qualcosa era dichiarato morto, allora si apriva uno spazio per qualcos’altro, che ne avrebbe preso il posto; se niente muore, allora ci si presenta il problema della sovrappopolazione, cioè di uno sciame, di una proliferazione di sollecitazioni alla nostra attenzione. Il cyberspazio è indubbiamente infinito, ma la nostra attenzione è finita. Come ho già detto, in un certo senso quello che ci perseguita oggi è la perdita della possibilità di perdere qualcosa: viviamo senza dubbio in quello che è di gran lunga il tempo più archiviato – ma per chi è questo archivio? Chi è l’Altro che immaginiamo potrebbe mai, in futuro, avere il tempo di consultare gli immensi archivi digitali che abbiamo prodotto nell’ultima decade? Il paradosso del momento attuale sta in parte nel fatto che così come tutto persiste nell’eternità digitale, tutto è anche effimero come mai prima. Questo perché il sistema stesso che permette alle cose di persistere e circolare allo stesso tempo mette sotto pressione e frammenta la nostra attenzione. Twitter è un chiaro esempio di tutto ciò: è una specie di enorme archivio che si cancella da solo: soltanto quelli che non twittano in maniera compulsiva possono esperirlo in quanto archivio; quelli che twittano, invece, tendono ad essere intrappolati in un passato estremamente immediato, che pretende una risposta ora e adesso. La fissità di attenzione non è abbastanza perché ci sia un senso di permanenza; e così gli artefatti persistono non tanto come oggetti quanto come pulsioni psicoanalitiche, virtualità che esercitano una pressione pur non essendo in sé presenti.

A sinistra: Sleeves dalla Ghost Box Records (dal blog DJ Food).

A sinistra: Sleeves dalla Ghost Box Records (dal blog DJ Food).

A destra: The Caretaker & Mark Fisher, Karl Marx Allee, Berlino (dal blog k-punk).

La tua scrittura, in Ghosts of My Life, è ricca di emozioni – alcune serene, altre più dure. Come tu stesso scrivi, quelli del libro sono in fondo “i fantasmi della tua vita”. Non lo intendi però in senso meramente autobiografico, ma – chiarisci – in senso “politico”. Quanto è importante per te che anche le dimensioni emotiva, psichica, affettiva siano reintrodotte nella dimensione politica più generale?

Sono felice che tu trovi la mia scrittura toccante. Trovo importante non cedere le emozioni agli ingegneri libidinali e affettivi del capitale. Viviamo in una cultura che è dominata da manipolazioni emotive di ogni genere, che operano mistificando e personalizzando le emozioni, promuovendo una certa ideologia dell’interiorità – l’idea cioè che l’interiorità sia completamente separata dal fuori. Io volevo muovermi nella direzione contraria: spersonalizzare le emozioni, o meglio cercare le radici impersonali del cosiddetto ‘personale’. Una delle cose su cui il libro lavora è questo concetto del potenziale politico della malinconia. Il realismo capitalista potrebbe essere definito come una forma di adattamento alle condizioni attuali; ma quali alternative ci sono a questo adattamento? Una è certamente un certo tipo di malinconia – se però per malinconia si intende il rifiuto di abbandonare il desiderio, una condizione in cui il legame non è con un oggetto perduto del passato, ma con i futuri che abbiamo perduto. Questa è la prospettiva cui cerco di dare corpo nel libro: non giudicare il presente dal passato, ma dal punto di vista di quei futuri che, fino ad ora, non si sono ancora potuti realizzare.