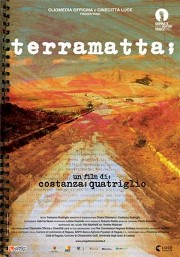

VISIONI / TERRAMATTA

di Costanza Quatriglio / Cinecittà Luce, 2012

L'incantatore di parole

di Chiara Ribaldo

Ci sono parole che si appiccicano dappertutto, come fanno i fiocchi di cenere dopo un’eruzione, per giorni restano ostinatamente attaccate alle cose e alle persone. Insieme leggere e pesanti, le parole strisciano sotto le pietre, portate dallo scirocco danzano tra i vicoli di tufo bianco fino a cadere esauste sulla terra, come fanno le gocce di pioggia estiva. Aspettano, le parole, per settimane, per anni, che qualcuno se le porti via oppure volano via che non riesci a prenderle anche se corri loro dietro, le puoi solo guardare mentre svaniscono.

Ci sono parole buone che sanno di inverni gelidi, di primavere attese, di acqua di fiume e di arance; ci sono parole rare che si sussurrano per paura che dalla bocca all’orecchio possano rompersi; ci sono parole povere che odorano di polvere e alloro bruciato e parole timide che neanche si dicono altrimenti arrossiscono. Esistono parole che non raccontano storie, le fanno. Fanno il tempo passato, quello grande che pare inenarrabile e quello piccolissimo che si vuole insignificante. E la vita degli uomini è tutta lì, nascosta tra milioni di lettere, pigiata a forza tra vocali e consonanti, spalmata su migliaia di pagine ingiallite, incastrate tra i tasti scassati di una vecchia macchina da scrivere, nelle mani di un contadino, soldato, carpentiere, vigliacco ed eroe suo malgrado, nelle dita di un semi-analfabeta incantatore di parole.

Vincenzo Rabito è un bambino siciliano, nato alla fine del XIX secolo nelle viscere di un Sud che al resto d’Italia pare lontanissimo come fosse un altro mondo; Vincenzo ha sette anni quando inizia a lavorare per aiutare la famiglia numerosa, quattro maschi e tre femmine, rimasta d’improvviso senza padre e senza marito; va nei campi a vendemmiare, Vincenzo, per portare a casa qualche soldo, macina chilometri, questo piccolo bracciante, una strada di fatica, una “mala vita molto sacrefecata e molto desprezata” che lo obbliga all’analfabetismo, anche se, a volte, gli capita di rubare qua e là un verbo, un aggettivo, un pronome mentre la sorella fa i compiti, di nascosto, come un timido innamorato: “Cosi io, quanto vedeva il libro di mia sorella che antava alla scuola, mi veneva la voglia di cominciare a fare a,i,u… quinti cercava di amparareme qualche vocale e li numira. E cosi, piano piano, quanto una volta ho fatto il nome di un mio compagno di lavoro che si chiamava VIVERA… a me mi ha parso che avesse preso il terno!” (Rabito V., 2007).

E poi d’improvviso arriva la guerra, il sangue sulle mani ancora sporche di terra, arriva il freddo lungo il Piave e la casa è distante, distante il vociare dei bimbi che giocano, invece la morte, quella è così vicina che la si può guardare in faccia, non lo sa ancora Vincenzo di essere uno dei “Ragazzi del ’99” e non sa che da lì a un decennio dovrà combattere nuovamente, seguendo per sbaglio, “con quella testa di antare affare solde”, le promesse di riscatto e di gloria del regime fascista nell’Africa selvaggia, l’Africa delle scimmie “che saltavano e facevano un gran baccano negli alberi della boscaglia, delle iene che ululavano di notte, del leone […] nella pirrera dell’Ogaden” (Rabito G., 2008).

C’è tutto il Novecento in un’intera esistenza, c’è nella vita di quest’uomo un pezzo importante della storia d’Italia, dalla ricostruzione al boom economico, dalla rivoluzione culturale del Sessantotto alla disillusione degli anni Settanta. Ottantadue anni in cui Vincenzo Rabito è figlio, fratello, marito, padre, minatore, fascista, democristiano, terrone, italiano. E siccome “se all’uomo in questa vita non ci incontro aventure, non ave niente darracontare” (Quatriglio, 2012), dal 1968 al 1971, lui, che di avventure ne ha incontrate tante, inizia a raccontare scrivendo la sua autobiografia e con essa la biografia di un’epoca eccezionale. Scrive Vincenzo, costringendo le parole a imprimersi sul foglio, affollando le pagine di memorie, non lascia vuoti, margini, nessuna interlinea tra una riga e un’altra, i periodi sono fitti, sembrano rincorrersi, di tanto in tanto si fermano a prendere fiato prima di un punto o di una virgola, ma poi ricominciano come l’acqua di una cascata, traboccano di vita quei sette quaderni, e la vita, si sa, non si contiene. Ha urgenza di dire, di tramandare, e così, con pazienza certosina, compone una sorta di poema, insieme epico e popolare, in cui il dialetto siciliano si mischia senza mai arrendersi alla lingua del Continente, a un italiano appreso prima per sentito dire e poi a scuola, ormai autodidatta, dove a 35 anni, caparbiamente, consegue la licenza elementare.

Questa lingua inventata contiene più espressione, direbbe Erving Goffman, che comunicazione vera e propria – è, infatti, la relazione intima con il lettore a trasudare da ogni capoverso – è personalistica e idiosincratica, attraverso essa è possibile “scoprire come un individuo si sente e come «appare»” (Meyrowitz, 1985). Una scrittura appassionata, vitale, coraggiosa, ostinata, umile proprio come il suo inventore, il quale possiede, per riprendere le parole di Alberto Asor Rosa, una specie di impeto, il medesimo dell’“esploratore che si butta volontariamente alla scoperta di un territorio sconosciuto e strada facendo ne traccia la mappa, marcando i punti più salienti per non perdersi, e provando persino ad arrivare ai confini più estremi” (Asor Rosa, in Rabito G., 2008).

Terra matta, il nome scelto dalla casa editrice Einaudi per le memorie (solo una parte di esse) di Vincenzo Rabito, diventate poi uno straordinario caso letterario, è la particolarissima visione del mondo di un ultimo tra gli ultimi, la testimonianza della volontà di esserci, di significare il proprio passaggio, di non smarrirsi. Su di esse la regista siciliana Costanza Quatriglio costruisce un documentario, dal medesimo titolo del libro, scarno e lirico al tempo stesso, abbinando a quella strampalata lingua immagini di repertorio, provenienti in buona parte dall’Archivio dell’Istituto Luce e da diversi archivi privati.

Ci sono le strade di Chiaramonte, i vecchi palazzi, la stazione, i muretti a secco e i carrubi della campagna ragusana, ed è su questi scenari che la regista proietta le parole di Rabito, interpretate dalla voce dell’attore siciliano Roberto Nobile. Scorrono le pagine originali del diario sulle trincee della prima guerra mondiale, sul volto di Mussolini in visita a Ragusa nel 1924, sulle prime immagini in bianco e nero della neonata televisione, mentre la musica elettronica e rock di Paolo Buonvino sembra parlarci di un altro tempo o forse di un passato che, come certe parole, resta attaccato, immobile attraverso le epoche.

Quel siciliano vestito a festa, quell’italiano scombinato, si presta perfettamente ad accompagnare lo spettatore dentro la narrazione, fotogramma per fotogramma, così le parole diventano alberi, foglie, nuvole, binari, pezzi di pane, sorrisi, bombe, strade, fucili, macchine, balconi, notti, donne e poi di nuovo parole.

Lo spettatore coglie immediatamente lo spirito del racconto grazie a quella che il linguista Roman Jakobson chiamava “funzione emotiva” (Jakobson, 1996), ovvero la capacità di ogni emittente di esprimere all’interno del suo atto comunicativo se stesso, le proprie emozioni, i propri sentimenti, la propria identità. È praticamente impossibile per chi guarda non entrare in contatto con l’universo simbolico e materiale di Rabito, con la sua ostinazione, la sua resistenza all’ignoranza e a un destino funesto fatto di fame e di miseria, di non provare tenerezza per i suoi molti tentativi di arrangiarsi, per il suo sentirsi “come la tartaruca, che stava arrevanto al traquardo e all’ultimo scalone cascavo” (Quatriglio, 2012), di non sorridere per quell’“impriacatura di nobiltà” (ibidem), che lo porta prima a emigrare in Germania in cerca di fortuna, poi dentro un matrimonio combinato a combattere con una suocera terribile pur di fare la sua scalata sociale.

Non è facile tenere a bada le parole, imbrigliarle con lo sguardo, ammaestrarle con un tappeto musicale seppur sapiente; contenere quelle mille pagine in poco più di un’ora è impresa non da poco, eppure Costanza Quatriglio, che al docufilm e allo stile asciutto del reportage è avvezza, vi riesce con maestria, mostrando un’adesione totale e incondizionata alle vicende di Don Vincenzo, lasciando che le pagine si sfoglino da sole, che le parole danzino libere dentro la storia e i suoi volti, senza che le immagini le fiacchino, al contrario esse regalano agli estratti del diario una nuova linfa, concedono loro un altro corso. Non può distrarsi il lettore/spettatore, né può perdersi, poiché la vita di Vincenzo Rabito, analfabeta siciliano, la conosciamo già, è la nostra. Solo che lui l’ha detta meglio.

LETTURE

— Goffman Erving, Relazioni in pubblico, Bompiani, Milano, 1981.

— Jakobson Roman, Saggi di linguistica generale, Feltrinelli, Milano, 1966.

— Meyrowitz Joshua, Oltre il senso del luogo, Baskerville, Bologna, 1993.

— Rabito Vincenzo, Come garzonello, in http://www.progettoterramatta.it/?page_id=98.

— Rabito Giovanni, Come è nato Terra matta. Storia di un insolito memoriale, gennaio 2008,

in http://www.progettoterramatta.it/?page_id=27.

— Rabito Vincenzo, Terra matta, edizione a cura di Santangelo Evelina e Ricci Luca, Einaudi, Torino, 2007.

— Volli Ugo, Il libro della comunicazione, il Saggiatore, Milano, 1994.

ASCOLTI

— Intervista di Marino Sinibaldi ad Alberto Asor Rosa, 13 marzo 2007,

in http://www.radio.rai.it/radio3/fahrenheit/mostra_libro.cfm?Q_EV_ID=208278.