|

La Stella (The Star, 1955) di Arthur C. Clarke

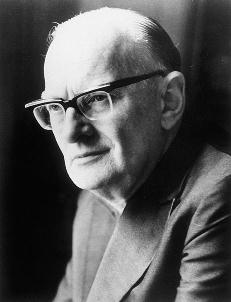

Insieme a I nove miliardi di nomi di Dio (1953), questo racconto è il più noto di Clarke e riprende il tema della religione. Il finale sorprendente, e che dà senso alla storia, è senza dubbio tra i più riusciti nella fantascienza nel solco della “short science fiction” alla Brown. “Qui ci troviamo a 3000 anni-luce dal Vaticano”, esordisce il protagonista del racconto: l’incipit particolare introduce il personaggio centrale, un gesuita che è anche capo scientifico di una spedizione terreste che ha l’incarico di analizzare i resti di un’antica supernova. Giunti al loro obiettivo, i membri della spedizione scoprono con stupore che sul pianeta più estremo del sistema stellare morto è presente una gigantesca struttura costruita da una civiltà intelligente. Questo monolite tecnologico (che rievoca inevitabilmente il più celebre ma anche più mistico monolite di 2001: Odissea nello spazio) è ciò che resta di una formidabile civiltà distrutta dalla supernova. La scoperta, già di per sé sorprendente, è però destinata a scuotere nell’intimo la fede del gesuita quando, dopo vari calcoli, egli scopre il momento in cui la luce dell’esplosione stellare che distrusse la civiltà aliena brillò nei cieli della Terra. La data, inequivocabile, non lascia spazio ai dubbi: “Ma… oh, Dio, c’erano tante stelle di cui avresti potuto servirti. Perché mai è stato necessario scagliare quel popolo nel fuoco, perché il simbolo del suo trapasso potesse risplendere sopra Betlemme?”. In questo racconto Clarke vuole suggerire l’infondatezza empirica delle religioni, il loro errore nel volersi sostenere spesso sulla base di convinzioni scientifiche. Lo fa in maniera curiosa, non dubitando del fatto in sé che è alla base del racconto – la cometa di Betlemme ci fu veramente, e probabilmente altro non era che la cometa di Halley – ma sottraendo questo fatto all’interpretazione mistico-religiosa: lungi dall’essere un fenomeno ultraterreno (come prima della modernità si consideravano le comete) e voluto da Dio, l’evento sarebbe scaturito da un certo non comune ma scientificamente spiegabilissimo fatto astrofisico. Sono le sue implicazioni, cioè la distruzione di un’intera civiltà, a inficiare completamente l’ipotesi che esista un Dio buono, perché un Dio che distrugge un popolo intero per annunciare la nascita di suo figlio altri non è che il biblico “Dio geloso”. Spunta poi il dilemma della sussistenza della religione cristiana di fronte all’eventualità di esistenza di civiltà extraterrestri. Avremo tanti Gesù redentori quante sono le civiltà nell’universo, e in questo caso si andrebbe incontro a una desolante “relativizzazione”, o solo la nostra civiltà avrebbe goduto di questo atto divino e allora saremo di nuovo i privilegiati dell’universo come i nostri predecessori hanno sempre pensato? Il messaggio di Clarke è chiaro: le religioni dovrebbero limitarsi a esistere nell’intimo di chi crede e non dovrebbero avere la pretesa di realizzare una descrizione minuziosa della realtà fisica, descrizione che invece di sostenerne la veridicità le indebolisce inevitabilmente (a partire dalle improbabili cosmogonie che vanno prese per quel che sono, semplici miti). Ciò non toglie che, al vaglio delle attuali conoscenze astrofisiche, l’ipotesi del racconto sia particolarmente debole. Le stelle che, al termine della loro lunga vita, esplodono in supernova sono stelle molto diverse dal nostro Sole e di gran lunga più grandi (almeno otto volte), tali per cui renderebbero impossibile l’esistenza di vita quale noi la conosciamo nei pianeti del proprio sistema. A ciò si aggiunge il fatto che la fase di morte di una stella candidata a supernova (come quella di qualsiasi altra stella, inclusa la nostra) è parecchio lunga, per cui un’eventuale civiltà che si sia evoluta e sia ancora in vita quando la stella comincia a dare segnali di instabilità avrebbe tutto il tempo di continuare ad evolversi al punto da poter scoprire il viaggio interstellare e abbandonare il proprio mondo in tutta tranquillità. Qualora la stella abbia già premuto il pedale dell’acceleratore verso la morte e fosse già divenuta una supergigante rossa (lo stadio che precede la supernova), non ci sarebbe più alcuna possibilità di vita nel suo sistema stellare. Del resto, ciò fa riflettere sul fatto che se pretendessimo l’obiettività scientifica nella letteratura, non avremo “fantascienza” ma solo scienza! Sir Arthur Charles Clarke (1917), uno dei più noti scrittori di fantascienza tutt’ora vivente, lega la sua fama alla sceneggiatura del film 2001: Odissea nello Spazio di Kubrick, da lui scritta sulla base del suo precedente racconto La sentinella. Tra le principali opere: Le guide del tramonto (1953), La città e le stelle (1956), Incontro con Rama (1973) e i suoi seguiti, Le fontane del paradiso (1979). È stato inoltre il primo teorico dello sfruttamento dell’orbita geostazionaria per i satelliti delle telecomunicazioni, idea che è diventata poi realtà quotidiana e dei cui frutti godiamo tutti noi quotidianamente. Vive a Colombo, in Sri Lanka.

|

In

Le grandi storie della fantascienza n. 17, prima apparizione su

Infinity Science Fiction novembre 1955.

In

Le grandi storie della fantascienza n. 17, prima apparizione su

Infinity Science Fiction novembre 1955.