|

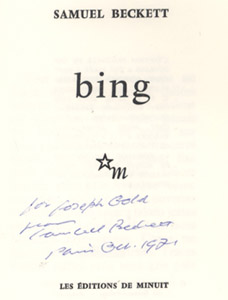

Bing (Bing, 1966) di Samuel Beckett

A ben vedere, se c’è una cosa nella letteratura moderna che potrebbe rappresentare un capitolo aggiunto alla Divina Commedia essa è costituita da quella massa di personaggi, messi uno accanto all’altro, che sono spuntati dall’immaginazione di Beckett. Come se nell’impianto dantesco ci fosse un “girone” particolare a lui dedicato in cui ritrovare anime “in via di scontar pena” che ci somigliano tanto. Anime condannate, come le nostre, ad un tempo di attesa infinito. L’accostamento, del resto, non è arbitrario: Beckett si è occupato a lungo di Dante, concretizzando il suo studio nel saggio Dante…Bruno.Vico…Joyce (1929), ma soprattutto adottando quel personaggio furtivo del Purgatorio, la cui presenza grava sull’intera opera: Belacqua, l’uomo accovacciato come un feto, che si abbraccia le ginocchia sulle quali appoggia il viso, guardando nel vuoto immagini che sono ora fuori ora dentro di lui. Da questo personaggio protagonista dei primi racconti di Beckett,raccolti in Più pene che pane (More Pricks Than Kicks, 1934), si originerà una folla di corpi simili a macchine da rottamare, resti dimenticati di un umanità che tuttavia rappresentano in pieno. Anzi, che in qualche modo sono condannati a rappresentare, muovendosi in paesaggi privi delle dimensioni estatiche del paradiso, senza neppure echeggiare l’atrocità delle pene dell’inferno. Scenari confinanti, piuttosto, con quel luogo intermedio che corrisponde al purgatorio. Caratterizzato, non tanto da un tempo eterno, segnato dal bene o dal male, ma dal tempo incerto dell’espiazione e dell’attesa Samuel Beckett nacque nel 1906 in un quartiere periferico di Dublino. Dopo essersi diplomato al Trinity College di Dublino, viaggiò a lungo per l'Europa. A Parigi conobbe James Joyce. Le sue prime opere furono in inglese, i racconti e i due romanzi Murphy (1935). e Watt (1942-45). Nel 1938 si trasferì definitivamente a Parigi e dal 1945 adottò il francese come lingua d'elezione. I primi testi redatti in francese sono del 1946, la novella Primo amore (Premier amour) e il romanzo Mercier e Camier (Mercier et Camier). Fra il 1951 e il 1953 vide la luce la grande trilogia narrativa composta da Molloy, Malone muore (Malone meurt) e L'innominabile (L’Innomable). Aspettando Godot (En attendant Godot, 1949) gli diede una fama mondiale: due vagabondi aspettano invano l'arrivo di un enigmatico personaggio Godot, appunto. Nel 1969 gli fu assegnato il Nobel per la Letteratura.

|

Fantascienza?

Fantascienza?