|

Il primo ad aver sistematizzato questa rinnovata unione

è stato il rigido fenomenologo austro-tedesco Edmund

Husserl, e lo ha fatto proprio partendo dalla natura corporea

dell’essere umano. In breve egli sosteneva che continuare a

pensare anima e corpo nei desueti termini cartesiani di res

cogitans e res extensa non faceva altro

che imporre una separazione inaccettabile, per l’uomo e per

la natura stessa. Motivo per cui propose una nuova definizione di

corpo, non più soltanto considerato come Körper,

che poi significa corpo organico, bensì considerato come Leib,

ossia corpo vivente (questo è chiaro riflettendo anche sul

fatto che la radice del termine Leib, nella

ricchissima lingua tedesca, ha la medesima origine del termine Leben,

che invece vuol dire vita). Nel Leib

c’è quello che c’era nella res

cogitans ed in quella extensa,

c’è la natura corporea dell’uomo, dunque

il suo specifico organismo, e c’è la sua natura

psichica, dunque la sua soggettività. Husserl non ha fatto

altro che riunificare ciò che Cartesio aveva separato,

annullando un divorzio forse troppo affrettato. E questo accorgimento

porta con sé un’altra importante ammissione ossia

che se prima, con Cartesio, esistevano dei termini escludentisi quali

anima e corpo, uomo e natura, adesso non è più il

caso di parlare in questa maniera oppositiva. L’uomo

è uomo, è corpo vivente, cioè sintesi

di organismo e spirito. E questo vuol dire che l’uomo

così inteso partecipa di un mondo che esiste nella natura

relazionale della condivisione, dell’essere-con,

dirà lo stesso Husserl. E questo succede dalla parte

dell’uomo.

Ma dalla parte della natura, invece, che

cosa succede? Anche la natura, sebbene con altre modalità,

si ribella alla fossilizzazione cartesiana e dichiara,

incontrovertibilmente, che essa non segue, né vuole seguire,

leggi e schemi certi e sempre uguali a se stessi. Anche la natura si

può divertire ad essere imprevedibile. Se è vero

che l’uomo è oramai libero dalle ristrettezze di

quattrocento anni di pensiero, ebbene anche la natura rivendica la sua

indipendenza dichiarando che, se vuole, sa essere caotica ed

indeterminata come nessun uomo saprebbe essere. E le teorie del caos,

la meravigliosa inspiegabilità di cui parlano quei frattali

che sono i fiocchi di neve, l’indeterminazione subatomica di

Werner Karl Heisenberg, la classica relatività di Albert

Einstein non fanno altro che rivendicare il diritto di

autodeterminazione di una natura che non è mai stata

così arrabbiata con l’uomo. E sì che la

rabbia è proprio uno degli elementi costitutivi

dell’essere umano. Dunque che la natura abbia un proprio

pensiero? Questa forse è una concessione troppo elevata

anche per Pindaro, tuttavia la natura è certamente

più umana di quanto la pensassero gli apologeti, consapevoli

ed inconsapevoli, del vecchio Cartesio.

Ecco che, tornando

adesso sui nostri passi, incontriamo nuovamente il piccolo topolino di

Thorndike, e la mano chiaramente divertita e segretamente crudele dello

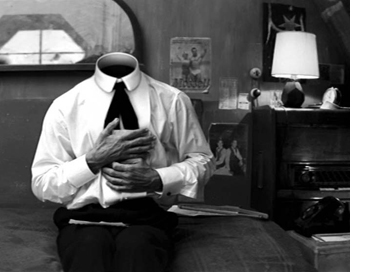

sperimentatore in camice bianco. Allo stesso modo incontriamo

quell’uomo inebetito che vuole testardamente assomigliare al

roditore da laboratorio, non rendendosi conto che la natura (come

tuttavia dovrebbe essere valido per l’uomo stesso)

è quantomeno bizzarra. Quell’uomo credeva di poter

avere mordente sulla natura, tanto che la considerava come un sistema

riassumibile in poche leggi dal risultato sempre uguale, un risultato

tanto pervasivo da affascinare anche l’uomo stesso, nella

considerazione della propria umanità, della propria

soggettività. Ma così, ovviamente, non

è stato. Nessuno è riuscito ad avere gioco facile

con l’uomo, e lo stesso si può dire per la natura,

per il nostro ambiente. Come per il nostro contemporaneo e spaesato

topolino che non riesce più a destreggiarsi per una sola,

immediata ricompensa attraverso le macerie del suo labirinto, lo stesso

si può dire per quel che riguarda l’uomo,

impegnato ancora a cercare le singole e minime ricompense per se stesso

come singolo, come individuo separato dal resto, in un gioco oppositivo

costantemente mirato al ribasso. Sarebbe la medesima cosa dire che le

difficoltà incontrate a Kyoto (e soprattutto dopo Kyoto)

sono le stesse di cui stiamo parlando? Sarebbe la medesima cosa

evidenziare le difficoltà che il singolo (o la singola

nazione, certo) ha nel percepire il valore delle ricompense? Magari

potrebbe imparare dal topolino di Thorndike quest’uomo

spaesato, o magari potrebbe aspettare che la mano del suo aguzzino lo

aiuti a rialzarsi, a rimettere in piedi il suo mondo-labirinto. Ma

è stato anche detto, in questa sede, che è

proprio l’uomo ad essere aguzzino di se stesso, dunque questo

proprio non sarebbe possibile, a meno di affidarsi

all’imprevedibilità di quella natura arrabbiata

che fa da sfondo alla vita quotidiana di miliardi di individui. E

magari questa stessa natura potrebbe, chissà, decidere

inaspettatamente di essere d’accordo con

l’individualizzazione delle ricompense, e contribuire

anch’essa a questo gioco crudele rilanciando sempre di

più sulle risorse in campo, inventando nuove storie ed

edificando nuovi labirinti da offrire all’uomo. Ma forse

questa è veramente fantasia, è veramente

immaginazione. E sì che proprio l’immaginazione

testimonia della bizzarria dell’uomo, un essere tanto

bizzarro da non sentir dolore al crollo delle macerie sulla propria

testa. Ecco che, tornando

adesso sui nostri passi, incontriamo nuovamente il piccolo topolino di

Thorndike, e la mano chiaramente divertita e segretamente crudele dello

sperimentatore in camice bianco. Allo stesso modo incontriamo

quell’uomo inebetito che vuole testardamente assomigliare al

roditore da laboratorio, non rendendosi conto che la natura (come

tuttavia dovrebbe essere valido per l’uomo stesso)

è quantomeno bizzarra. Quell’uomo credeva di poter

avere mordente sulla natura, tanto che la considerava come un sistema

riassumibile in poche leggi dal risultato sempre uguale, un risultato

tanto pervasivo da affascinare anche l’uomo stesso, nella

considerazione della propria umanità, della propria

soggettività. Ma così, ovviamente, non

è stato. Nessuno è riuscito ad avere gioco facile

con l’uomo, e lo stesso si può dire per la natura,

per il nostro ambiente. Come per il nostro contemporaneo e spaesato

topolino che non riesce più a destreggiarsi per una sola,

immediata ricompensa attraverso le macerie del suo labirinto, lo stesso

si può dire per quel che riguarda l’uomo,

impegnato ancora a cercare le singole e minime ricompense per se stesso

come singolo, come individuo separato dal resto, in un gioco oppositivo

costantemente mirato al ribasso. Sarebbe la medesima cosa dire che le

difficoltà incontrate a Kyoto (e soprattutto dopo Kyoto)

sono le stesse di cui stiamo parlando? Sarebbe la medesima cosa

evidenziare le difficoltà che il singolo (o la singola

nazione, certo) ha nel percepire il valore delle ricompense? Magari

potrebbe imparare dal topolino di Thorndike quest’uomo

spaesato, o magari potrebbe aspettare che la mano del suo aguzzino lo

aiuti a rialzarsi, a rimettere in piedi il suo mondo-labirinto. Ma

è stato anche detto, in questa sede, che è

proprio l’uomo ad essere aguzzino di se stesso, dunque questo

proprio non sarebbe possibile, a meno di affidarsi

all’imprevedibilità di quella natura arrabbiata

che fa da sfondo alla vita quotidiana di miliardi di individui. E

magari questa stessa natura potrebbe, chissà, decidere

inaspettatamente di essere d’accordo con

l’individualizzazione delle ricompense, e contribuire

anch’essa a questo gioco crudele rilanciando sempre di

più sulle risorse in campo, inventando nuove storie ed

edificando nuovi labirinti da offrire all’uomo. Ma forse

questa è veramente fantasia, è veramente

immaginazione. E sì che proprio l’immaginazione

testimonia della bizzarria dell’uomo, un essere tanto

bizzarro da non sentir dolore al crollo delle macerie sulla propria

testa.

|