| ||

|

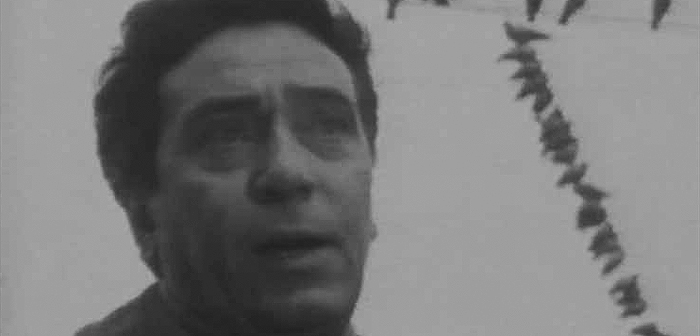

The dark side of the boom: Luciano Bianciardi di Gino Pagliuca |

||

|

L’incipit de La Vita Agra di

Luciano Bianciardi (1963) è di quelli che spiazzano.

È arzigogolato quanto quello famoso dell’Uomo

senza qualità, ma qui, appunto, sembra

senza qualità. Uno sfoggio di erudizione filologica

apparentemente fine a se stessa che costringe anche il lettore

milanese, dopo essersi sciroppato una terribile dissertazione

sull’origine del termine Braida, dove sia una misteriosa via

Adelantemi a snebbiare ricordi ginnasiali se vuol capire qualcosa.

Siamo a Brera e precisamente in via Fiori oscuri, perché

questo è il significato di adeloi

anthemoi. Risolto il rebus il sospetto a questo punto

è che si tratta dell’ennesimo nipotino

dell’Ingegnere di cui non si sentiva il bisogno e la

tentazione sarebbe quella di chiudere e passare al sudoku. Ma sarebbe

un errore, perché basta andare avanti di poche pagine per

addentrarsi in un romanzo non solo di rara sapienza di scrittura ma

che, soprattutto, pare scritto oggi per la feroce critica al

consumismo, con una lucidità sui guasti del

“miracolo italiano” che all’epoca della

pubblicazione, a sinistra aveva solo Pier Paolo Pasolini. E che aveva

come precedente, anche se si tratta di un affresco meno ideologico, la Dolce

vita di Federico Fellini, a cui il romanzo di Bianciardi

evidentemente deve il titolo. Il nome di Luciano Bianciardi

è legato a La vita Agra, nonostante

qualche sporadica ripubblicazione di lavori singoli e una recente

apparizione delle opere complete per i tipi di Isbn in due volumi, con

il titolo polemico di Antimeridiano, per

sottolineare senza giri di parole l’incredibile esclusione

dalla collana mondadoriana dei Meridiani (peccato

che il prezzo di 69 euro a tomo sia più alto di quelli dei Meridiani

e costituisca un ostacolo decisivo all’acquisto).

Il romanzo ha continuato a ottenere una buona fortuna editoriale (un

anno dopo la pubblicazione, Carlo Lizzani ne trasse un film –

interpretato da Ugo Tognazzi – da cui provengono i fotogrammi

che illustrano questa riflessione), anche se ha costituito

una maledizione per il suo autore, rimasto spiazzato dal fatto che non

solo il testo si vendeva bene, ma anche che gli garantiva l'ingresso in

quei salotti borghesi e benpensanti che l’autore odiava per

formazione ideologica e carattere. Milano, come ebbe e dichiarare lo

stesso Bianciardi, doveva cacciarlo a calci nel sedere per come era

stata descritta e invece lo accoglieva a braccia aperte. Come fosse un

giullare; e così la forza dirompente della denuncia veniva

disinnescata. | ||

|

|

(1) [2] [3] [4] | |