Ripensando agli anni Ottanta, l’idea di come fossero vissuti quei tempi è assai precisa: nessuno sembrava troppo preoccupato del futuro, si pensava non dovesse finire mai quel tempo felice. Un tempo cruciale, a leggere le ispirate pagine di Diego Gabutti, affermato giornalista e critico del costume che si dedica proprio all’analisi di quel decennio nel suo Ottanta. Dieci anni che sconvolsero il mondo (parafrasando il celebre testo di John Reed sull’Ottobre sovietico). Scrive Gabutti:

“l’incantesimo della società opulenta era in corso, pochi se ne accorsero […] fu un momento unico. Mutui facili, affitti bassi, lavoro a tempo indeterminato, buone scuole, le vacanze, il tennis, le settimane bianche, soldi in tasca, Sex Revolution. Non s’era mai visto niente di simile nella storia del mondo”

(Gabutti, 2025).

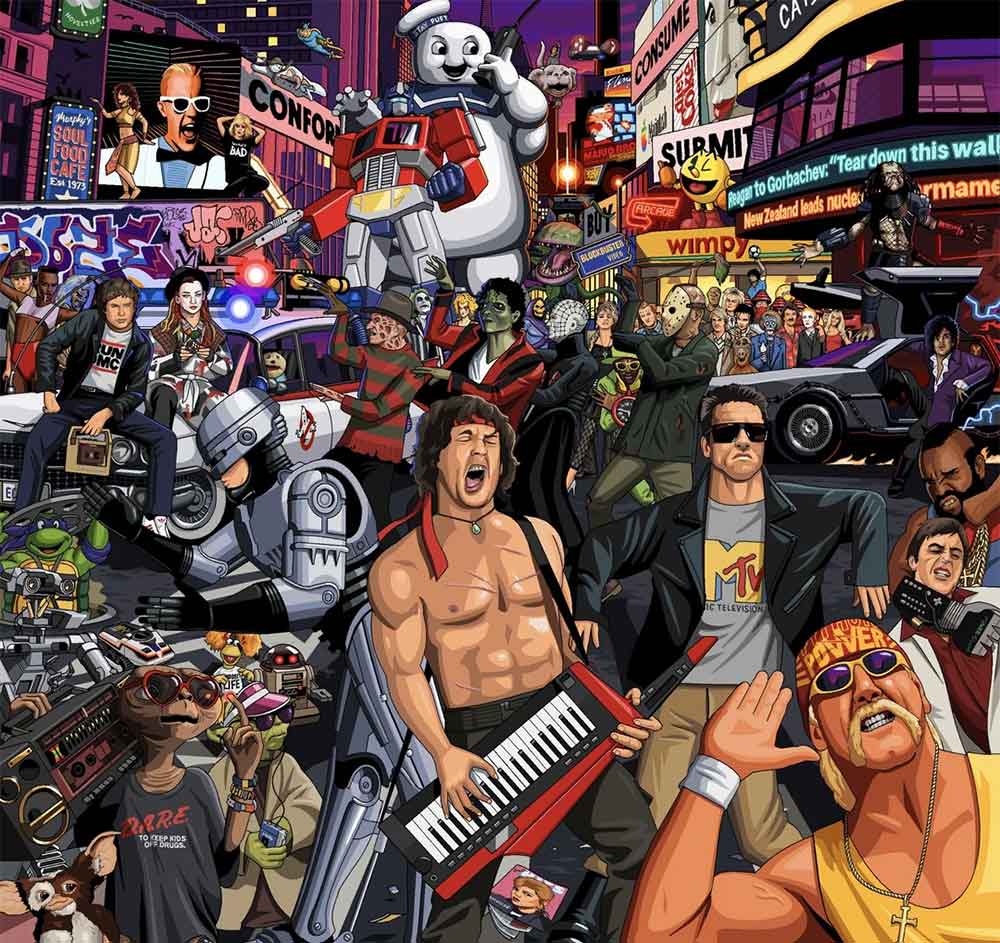

Parole di un bardo della modernità intento a descrivere una società immune da contraddizioni: per essa, oggetti e azioni hanno un significato solo quando e in quanto servono per raggiungere un certo scopo. I piaceri privi del significato originario sono incasellati nelle categorie dei divertimenti, delle attività del tempo libero, dei contatti sociali, etc.; quelli che non trovano posto nel quadro della cultura di massa vengono lasciati morire. La protesta del non-conformismo, è stata anch’essa irregimentata: l’idea dell’“hobby”, del “divertimento”, diventa istituzionale negli Ottanta, a pari passo del venir meno del “senso” intrinseco della realtà. La persona che indulge a un hobby non pensa neppure per un momento che esso abbia qualche rapporto con la verità ultima.

Gli Ottanta sono anche gli anni del dilagare della grande distribuzione, dei supermercati, in primis la Standa, la “Società Anonima Magazzini Standard” fondata nel 1931; qualche anno dopo, nel 1938 a Roma, il Duce vide l’insegna “Standard”, s’infuriò e impose di cambiarlo, e perciò si trasformò in Standa. Al bambino che riconosceva in Babbo Natale un dipendente della Standa e che coglieva il rapporto fra il volume delle vendite e il Natale, diventava evidente e naturale l’interazione fra religione e attività economica. Oggi rapporti del genere e l’eterogeneità di verità e religione si danno per scontati. Il bambino impara presto a comportarsi “accortamente”, continuando a recitare con i grandi la parte dell’ingenuo e nello stesso tempo, naturalmente, facendo mostra della propria furberia non appena si trova fra coetanei. Questa specie di pluralismo, conseguenza del modo in cui l’educazione moderna presenta tutti i princìpi ideali sia democratici sia religiosi reca alla vita moderna un carattere schizofrenico. L’opera d’arte e la letteratura aspiravano un tempo a dire al mondo che cosa esso era, a formulare un verdetto definitivo. Oggi essa è completamente neutralizzata.

“Questo processo è tipico del formalizzarsi e soggettivizzarsi della ragione: esso trasforma le opere d’arte in beni di consumo culturali, e il godimento di esse in una serie di emozioni casuali che non hanno nulla a che fare con le nostre intenzioni e aspirazioni reali. L’arte non ha più nessun rapporto con la verità, non più della politica o della religione”

(Horkheimer, 1996).

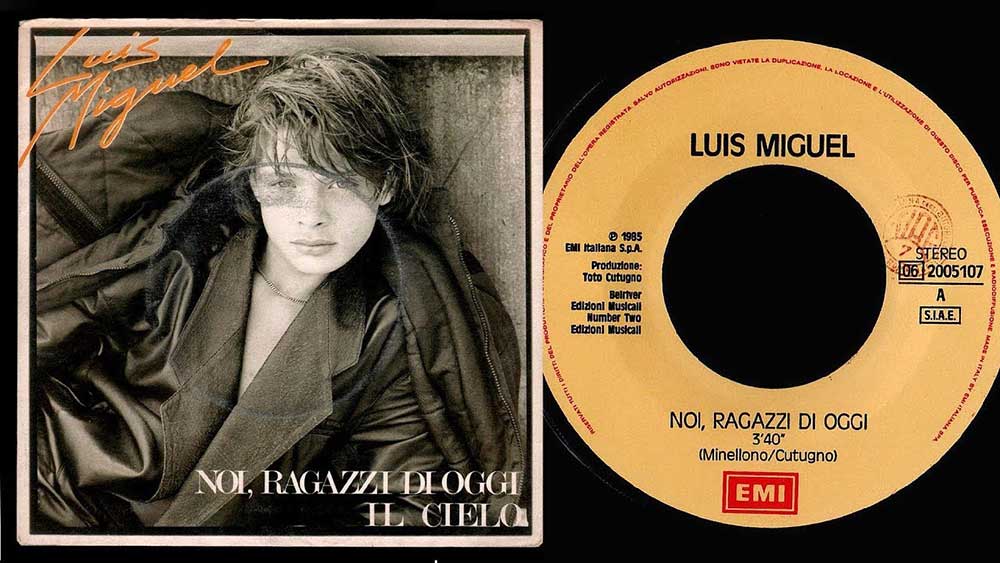

Il linguaggio giovanile degli anni Ottanta cambiò in maniera tanto repentina quanto radicale. esso perdette la capacità di funzionare come sistema di orientamento nella realtà e come un modo per agire storicamente. A metà degli anni Ottanta, gli studenti ritornano sulla scena con un linguaggio povero, impacciato, dimesso, che stenta a trovare la strada del pensiero. La lettura dei frammenti di prosa studentesca di quegli anni è deprimente. Non si capisce molto degli anni Ottanta se non si tiene conto di tale depotenziamento culturale della giovinezza e del conseguente spostamento dei rapporti di forza nella sfera della comunicazione dal lato dei detentori del linguaggio ufficiale. Se il Sessantotto aveva inaugurato l’immaginazione al potere, meno di vent’anni dopo l’immaginazione era tornata nei bassifondi e i giovani erano, al piú, l’oggetto d’un immaginario tenuto saldamente da altri. Nel 1985 spopola al festival di Sanremo Noi, ragazzi di oggi, una mediocre melodia intonata da un quindicenne messicano giunto in Italia da pochi mesi. Un brano riemerso di recente – come un revenant – perché impiegato nel nuovo spot della 2025 di Birra Moretti.

“Si chiama Luis Miguel. Nella competizione musicale si piazza secondo, dietro ai Ricchi e Poveri, ma la sua canzone diventa ben presto un tormentone. Non era certo la prima volta che i giovani in quanto tali, come categoria, con i loro comportamenti e stili, con quelle che si pensava dovessero essere le aspirazioni di tutta una generazione, diventavano l’argomento di una canzone. Di canzoni manifesto ce n’erano state tante nei due decenni precedenti, “e questa di Luis Miguel un suo piccolo posto pure lo deve trovare in un discorso sugli anni Ottanta”

(Scotto di Luzio, 2020).

Ma cos’è l’adolescente cantato dal giovanissimo messicano? L’adolescente per come lo conosciamo è essenzialmente un’invenzione del Secondo conflitto mondiale. Nel secondo dopoguerra era infatti giunto a compimento un ciclo storico partito da lontano, dalla fine almeno del Diciannovesimo secolo. Lungo questo cammino la questione giovanile aveva assunto i tratti ben delimitati di un oggetto culturale specifico imponendosi all’attenzione delle scienze sociali, e in particolare della psicologia. La psicologia dell’adolescente e la sua base fisiologica furono messe direttamente in relazione con dimensioni di natura spiccatamente sociale, come l’antropologia, la sociologia, il sesso, il crimine, la religione e l’educazione. Dietro un simile interesse agiva infatti la grande preoccupazione suscitata nelle élite dai comportamenti devianti delle bande giovanili nelle grandi concentrazioni urbane, che troveremo codificati in Arancia meccanica (A Clockwork Orange, 1962) di Anthony Burgess – poi trasformato in capolavoro cinematografico da Stanley Kubrick. I giovani si trovavano ammassati a formare il nucleo inquieto di una popolazione turbolenta, i cui tratti erano ora maggiormente amplificati dalla grandezza della metropoli industriale. Andavano perciò studiati con attenzione per essere governati con strumenti adeguati.

Un approccio sociologico a suo modo ridicolizzato in un film icona degli anni Ottanta, Un sacco bello (1980), scritto, diretto e interpretato da un esordiente Carlo Verdone – con l’aiuto del sommo Sergio Leone, ci ricorderà Gabutti, che di Leone fu amico, biografo e confidente. Alla fine del film s’ode un botto: una circostanza ispirata all’attentato dinamitardo al Campidoglio compiuto a Roma il 20 aprile 1979 dal gruppo armato di estrema destra “Movimento Rivoluzionario Popolare” (MRP). Nella chiusa della pellicola essa assume di fatto un rilievo simbolico tutto particolare non solo in relazione ai tanti “botti” che sconvolsero gli appena conclusi anni Settanta, ma, visto a posteriori, anche con riferimento a quelli che connoteranno tragicamente, a distanza di poco più di un mese l’uno dall’altro, proprio l’estate di quel 1980: le stragi di Ustica (27 giugno) e di Bologna (2 agosto).

Il finale di Un sacco bello, con le reazioni spaesate dei tre protagonisti, è in tal modo esemplare del generale senso di smarrimento e di inquietudine in cui si trova immersa l’Italia nella fase di transizione da un decennio all’altro. Nel corso degli anni Ottanta il cinema torna ripetutamente a riflettere sulla stagione del terrorismo attraverso opere nelle quali resta centrale la crisi dell’ultima generazione che ha avuto il coraggio di opporsi allo Stato (cfr. Uva, 2012). Non di rado è la figura dell’ex militante di una formazione armata recluso in carcere a incarnare uno sguardo retrospettivo, come avviene ad esempio ne La messa è finita di Nanni Moretti (1985), nel quale un ex terrorista sotto processo, mettendo sotto accusa un’intera generazione e la cattiva coscienza di una certa sinistra, sfoga nei confronti del prete interpretato dallo stesso regista la sua rabbia. Ma è Gabutti a evocare altre mirabolanti imprese cinematografiche d’oltre Oceano. Il 27 gennaio 1980, con l’America in pieno marasma elettorale, si consumò una risolutiva operazione militare segreta:

“«Mi avevano assunto per un film di fantascienza, Lord of Light» avrebbe poi raccontato Jack Kirby, re dei fumetti e padre dei Supereroi […] Tratto da un romanzo pluripremiato di Roger Zelazny, Lord of Light (in italiano Signore della luce, ndr) è la storia d’un pianeta in cui un gruppo di naufraghi terrestri costruisce una società modellata sui miti induisti, ruota del karma e tutto […] Kirby disegnò i costumi e gli apparati scenografici del film. È uno splendido portfolio che si può ancora sfogliare e ammirare su Internet: pagode volanti, avatara armati di fulminatori laser, giungle psichedeliche. […] Non sembra vero, ma gli esterni di Lord of Light saranno girati in Iran”

(Gabutti, 2025).

Il perché è presto detto: fu una scusa per far “esfiltrare” alcuni membri dell’ambasciata USA sfuggiti all’ira dei pasdaran, i “guardiani della rivoluzione”.

“Benché sia un film prodotto, interpretato e diretto da infedeli, e benché celebri le meraviglie dell’induismo, una religione peggio che diabolica, come s’insegna nelle madrasse, gli ayatollah (e questo è un gran mistero) non hanno fatto obiezioni. Ottenuto il permesso, la produzione manda a Teheran un gruppo di tecnici (per lo più giovani, palestrati, facce da duri) incaricati di cercare le location più adatte, prendere accordi con le amministrazioni locali e reclutare comparse per le scene di massa. Gli ayatollah se ne accorgono soltanto a cose fatte, ma Lord of Light non è un vero film. È la copertura d’una rocambolesca operazione di recupero” […] È stata la CIA a comprare i diritti del romanzo e a ingaggiare Kirby per le scenografie. […] Specialista d’operazioni segrete, l’agente CIA Tony Mendez, che racconterà poi tutta la storia in un libro finito in fretta tra i best seller, infiltrò i suoi agenti nella capitale iraniana ricorrendo a un costoso e sofisticato travestimento hollywoodiano. […] Qualche anno fa Ben Affleck, per l’occasione attore e regista, girò Argo: un vero film sulla storia di questo film tarocco”

(ibidem).

Mentre si smatassavano questi e altri intrighi internazionali, il cinema italiano era intento a elaborare i lutti del terrorismo, così lo sbadigliante Marco Bellocchio in Diavolo in corpo (1986), espressamente dedicato dall’autore al proprio strizzacervelli Massimo Fagioli. Quest’opera uscì nello stesso anno in cui Giuseppe Ferrara realizzava Il caso Moro, tratto dal libro del 1982 I giorni dell’ira. Il caso Moro senza censure di Robert Katz. Altri film come La tragedia di un uomo ridicolo (1981) di Bernardo Bertolucci, che narra la vicenda di un industriale caseario ex partigiano alle prese con il creduto rapimento del figlio da parte di un gruppo di terroristi, e Colpire al cuore (1983), di Gianni Amelio, sui contrasti tra un giovane adolescente e un padre fiancheggiatore di terroristi, raccontano un personale punto di vista sull’Italia della fine degli “anni di piombo” e del sincronico consolidarsi del sistema di potere democristiano, a cui si affianca l’irresistibile ascesa del PSI di Bettino Craxi. Molto cinema degli anni Ottanta è in effetti soporifero, impegnato e non. Nel 1984 si celebra il presunto non avverarsi d’una profezia letteraria, in italiano s’intitola Orwell 1984, un film di Michael Radford con John Hurt nella parte di Winston Smith, il dissidente, e Richard Burton nella parte di O’Brien, il suo torturatore. George Orwell, autore di 1984, comprese per primo, senza perdersi in sottigliezze metafisiche, quel che tuttora si fatica ad ammettere, cioè che nazismo e comunismo erano esattamente la stessa cosa. E non soltanto per l’ovvia ragione che si somigliavano come gocce d’acqua nella pretesa che sterminio, oppressione, guerra e genocidio siano altrettante strategie per rigenerare il mondo; ma soprattutto perché erano entrambe utopie realizzate: avventure letterarie e soluzioni chimeriche a problemi insolvibili.

Proprio la distopia, agli occhi di Orwell, era l’inevitabile morale di tutte le favole utopiche, quando furono così sfortunate da materializzarsi, fuori dai libri, dentro la realtà. Con 1984 Orwell passò dalla favola non alla semplice e innocua fantascienza, ma alla profezia storica e sociologica, la triste scienza di chi la sa lunga e vede lontano. Orwell descriveva un mondo completamente dominato dal sistema di menzogne e di terrificanti eufemismi del Grande Fratello, incarnazione di un’altra icona universale: l’apocalisse calzata e vestita che oggi è sotto gli occhi di tutti. Orwell realizzò esattamente la sola cosa profetica da fare quando mise in guardia suoi lettori contro le pericolose derive della modernità e contro la fascinazione del totalitarismo.

Rileggendo gli Ottanta la tensione tra l’attuale e il possibile appare trasfigurata in un conflitto insolubile. È la storia di Ioan Petru Culianu, il geniale storico delle religioni romeno “terminato”, il 21 maggio del 1991, in un bagno della Divinity School di Chicago: un colpo solo alla testa, una pistola di piccolo calibro, un’esecuzione stile Servizi Segreti. Lo studioso romeno era noto per l’irriverenza dei suoi scritti, in bilico fra erotismo, magia e manipolazione della mente. Scrutava i regni dell’invisibile, l’estasi e il dualismo intesi come metalinguaggi del potere; in altre parole di com’è possibile attraverso la simulazione trasformare l’apparenza in verità. Gabutti ne ripercorre le vicende accademiche e non attraverso tutti gli anni Ottanta. La sua storia appare “tragica” perché la società in cui si svolge è quella dei blocchi contrapposti USA/URSS e dei compromessi cui deve giungere chi dalla “cortina di ferro” tenta di emanciparsi, a onta di tutta la democratizzazione e popolarizzazione cui la cultura occidentale ha voluto imbellettarsi. L’«alta cultura» in cui l’alienazione celebra i propri riti e il proprio stile. L’accademia, il convegno come il concerto, l’opera, il teatro sono progettati per creare ed invocare un’altra dimensione della realtà. Per frequentarli occorre prepararsi come per una festa; essi escludono e trascendono l’esperienza quotidiana. Gli anni Ottanta, così come raccontati da Gabutti, appaiono come la concretizzazione della condizione alienata di cui affabulava Herbert Marcuse nelle sue opere. La cultura di massa prendendo il sopravvento è diventa anti-massa, con Platone, Hegel, Marx e Freud nel Supermercato.

Un’eguaglianza culturale giustificante la struttura del dominio. Il fatto che le verità trascendenti delle belle arti, l’estetica della vita e del pensiero fossero un tempo accessibili solamente a poche persone ricche e istruite era forse colpa d’una società repressiva, ma fornivano pure un regno ben delimitato in cui le verità interdette potevano sopravvivere in una sorta d’integrità astratta, ben al riparo dalla società che le avrebbe massificate e annientate (cfr. Marcuse 1999). Ogni forma di dominio ha la sua estetica, e il dominio democratico ha la sua estetica democratica. È bene che quasi tutti possano ora avere le belle arti a portata di mano, solo che smanettino uno Smartphone, o mettano piede nel nell’ipermercato. Nel corso di tale diffusione, tuttavia, esse diventano ingranaggi d’una macchina culturale che ridefinisce per intero il loro contenuto.

- Anthony Burgess, Arancia meccanica, Einaudi, Torino, 2022.

- Ioan Petru Culianu, I miti dei dualismi occidentali. Dai sistemi gnostici al mondo moderno, Jaca Book, Milano, 2018.

- Giorgio Galli, Il partito armato. Gli “anni di piombo” in Italia, 1968-1986, Kaos, Milano, 1993.

- Max Horkheimer, Eclissi della ragione, Einaudi, Torino, 1996.

- Robert Katz, I giorni dell’ira. Il caso Moro senza censure, Adn Kronos, Roma, 1982.

- Herbert Marcuse, L’uomo a una dimensione. L’ideologia della società industriale avanzata, Einaudi, Torino, 1999.

- Gianni Oliva, Anni di piombo e di tritolo. 1969-1980: il terrorismo nero e il terrorismo rosso da piazza Fontana alla strage di Bologna, Mondadori, Milano, 2022.

- George Orwell, 1984, Mondadori, Milano, 1995.

- Christian Uva, “Echi e macerie del terrorismo nel cinema italiano degli anni Ottanta”, in Paolo Mattera-Christian Uva (a cura di), Anni Ottanta quando tutto cominciò… Realtà, immagini e immaginario di un decennio da ri-vedere (Cinema e Storia, 1), Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2012.

- Adolfo Scotto Di Luzio, Nel groviglio degli anni Ottanta. Politica e illusioni di una generazione nata troppo tardi, Einaudi, Torino, 2020.

- Roger Zelazny, Signore della luce, Mondadori, Milano, 2006.

- Ben Affleck Argo, Warner Bros., 2013 (home video).

- Gianni Amelio, Colpire al cuore, Ripley’s Home Video, 2004 (home video).

- Marco Bellocchio, Diavolo in corpo, Mustang Entertainment, 2019 (home video).

- Bernardo Bertolucci, La tragedia di un uomo ridicolo, Warner, 1981.

- Giuseppe Ferrara, Il caso Moro, Mustang Entertainment, 2022 (home video).

- Nanni Moretti La messa è finita, Mustang Entertainment, 2020 (home video).

- Michael Radford, Orwell 1984, Sinister Film, 2020 (home video).

- Stanley Kubrick, Arancia meccanica, Warner Bros., 2025 (home video).

- Carlo Verdone, Un sacco bello, Mustang Entertainment, 2019 (home video).